中科大参与海西创新研究院建设取得多项成果

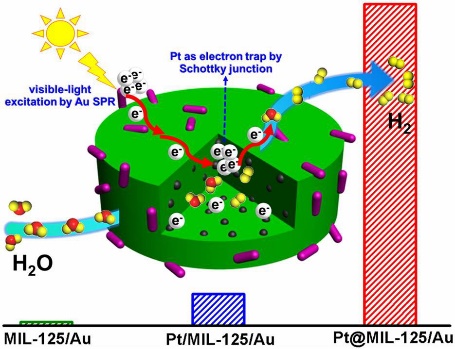

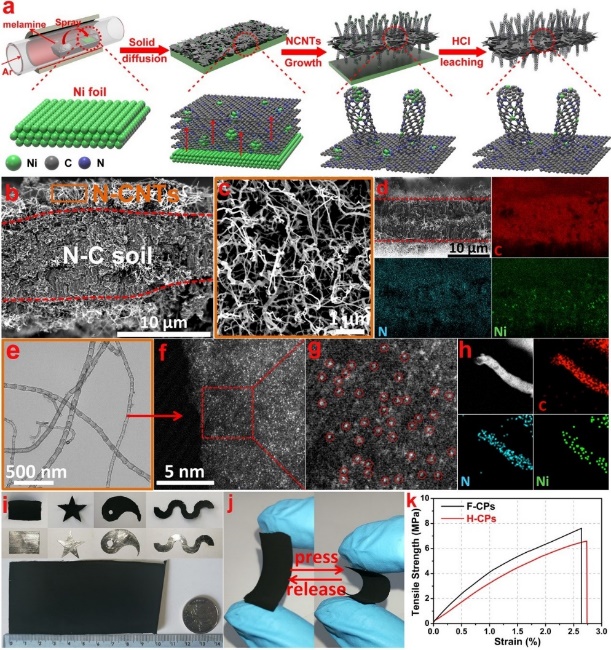

1. 多孔半导体光催化剂有助于底物/产物的传输以及活性位点的暴露,并能缩短载流子传输距离、加快载流子到达催化剂表面进行后续氧化还原反应,这在很大程度上抑制了光生电子-空穴对的复合。在海西创新研究院自主部署项目等的资助下,近日,我们在类半导体的MOFs上构筑了具有两种不同金属-MOFs界面的Pt@MOF/Au催化剂,该催化剂将Au纳米棒的表面等离子体共振激发与Pt-MOF肖特基结融为一体,不仅将MOF的光吸收由紫外向可见区域扩展,也进一步促进了电荷转移。Pt和Au粒子在MOF中的空间分离进一步引导了电荷流的形成并加速了电荷迁移。因此,Pt@MOF/Au在可见光照射下具有优越的光催化分解水制氢活性,远优于Pt/MOF/Au、MOF/Au以及其他具有相似Pt或Au含量的催化剂,凸显了每个组件的重要作用以及Pt在催化剂中位置的重要性。Pt@MIL-125/Au的设计利用了较长波长的光驱动等离子体热电子注入和肖特基结电子俘获的协同作用,从而大大提高了太阳能利用率以及具有宽带隙的MOF光催化剂光生电子-空穴对的分离能力。这项工作向利用各种多孔宽带隙半导体进行高效光催化这一目标迈出了重要一步。该工作以 “Integration of Plasmonic Effects and Schottky Junctions into Metal–Organic Framework Composites: Steering Charge Flow for Enhanced Visible-Light Photocatalysis”为题发表在Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1103-1107上,并被选为内封面论文。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201711725

2. 化石燃料的大量燃烧带来了全球性的能源危机以及环境污染问题。寻找清洁的可持续的替代能源是当前研究的热点,同时也是目前社会迅速发展的需求。其中,光催化全水分解一直被认为是其中的一种重要途径。但是发生于氧化端的水氧化反应不仅利用价值低,同时其动力学缓慢,提出了很多挑战。除外,生成的产物(氢气与氧气)进行必要的后期分离也将是最终走向实际应用不可或缺的一部分,这无疑加剧了相关的成本。基于这样的考虑,我们首次使用金属-有机骨架(MOF)复合材料(Pt/PCN-777)将原本产氧端的氧化半反应替换为附加值更高的苄胺选择性氧化偶联反应。PCN-777受到光激发后,电子迅速传递到铂共催化剂上还原质子产生氢气,而空穴则促进苄胺选择性的氧化偶联成N-苄基苯亚甲基亚胺。这样,产生的氢气留在气相,苄胺氧化生成的亚胺产物则留在液相,从而实现产物的分离并压制电子空穴的复合以及逆反应的发生,进而提升了反应整体的效率。通过进一步的实验表征和理论计算揭示,PCN-777结构中配体高度共轭的三嗪结构是促进电荷有效分离,提升光催化活性的重要因素。该工作立足于对MOF材料和光催化的深刻理解,通过深入挖掘MOFs的本征特性与催化性能的关联,探索了其迈向应用的可行性观点与方案,将对今后的相关材料和催化等研究提供了重要的借鉴。相关工作以“Photocatalytic Hydrogen Production Coupled with Selective Benzylamine Oxidation over MOF Composites”为题发表在Angew. Chem. Int. Ed上(Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 5379-5383)并被评为VIP论文。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201800320

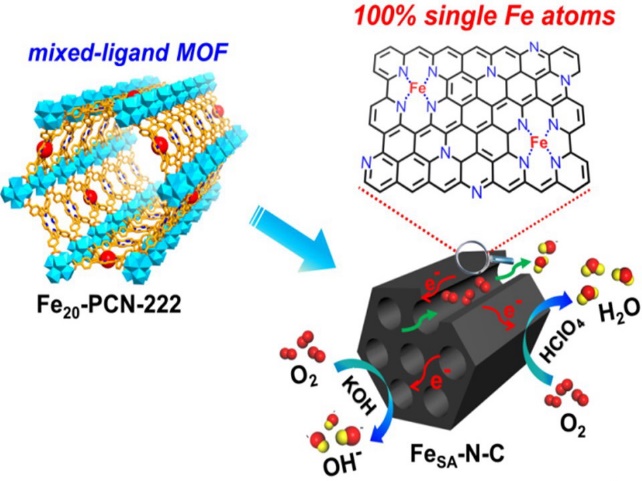

3. 单原子催化以其高原子利用率、高的催化活性以及优异的选择性,在近年来成为了多相催化研究的前沿热点。虽然近年来单原子催化的相关研究取得了一系列的结构重要进展,但是高负载量(> 1%)的单原子催化剂材料的可控设计合成目前仍然是一个巨大的挑战。我们以含有混合配体的卟啉基金属-有机骨架材料(PCN-222)为前驱物,通过调控PCN-222中铁卟啉与非金属化卟啉配体的比例,同时借助于MOFs独特的晶态多孔特性,实现了前驱物材料中Fe位点空间距离的精确调控,抑制了高温热解时Fe原子团聚,获得了高载量单原子Fe负载的氮掺杂碳材料(FeSA-N-C)。实验研究发现,PCN-222中铁卟啉占总配体的20%时可以衍生获得高单原子Fe载量(1.76 wt%)的FeSA-N-C催化剂材料。FeSA-N-C最大限度整合了单原子Fe的高效催化活性和选择性以及MOFs衍生碳材料的多孔特性,电催化氧还原(ORR)性能研究显示,其在酸性和碱性电解质中均表现出了优于铂基催化剂的催化性能。本工作以“From Metal-Organic Frameworks to Single-Atom Fe Implanted N-doped Porous Carbons: Efficient Oxygen Reduction in Both Alkaline and Acidic Media”为题发表在Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 8525上。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201803262

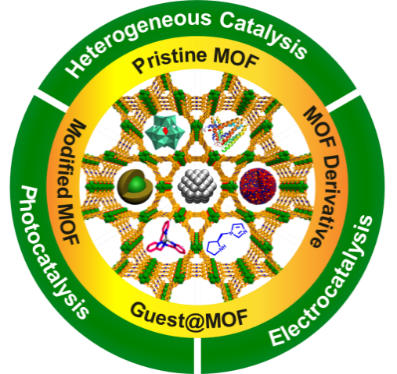

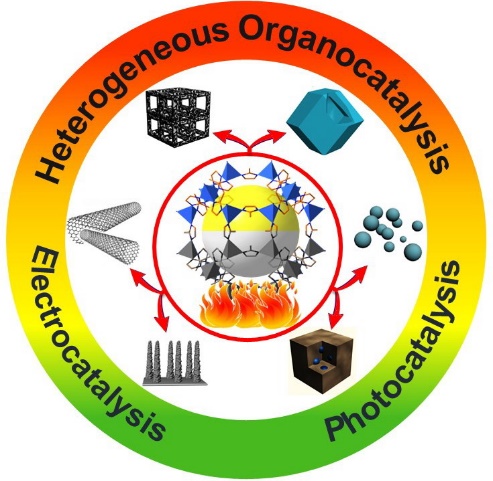

4. 金属有机框架材料(MOFs),因其独特的晶态多孔性、灵活可剪裁特性以及超高的比表面积,在催化、气体分离存储、传感以及质子传导等诸多领域获得的广泛的应用。在近20年的发展历程中,通过不断深入发掘MOFs的本征特性与催化性能的关联,MOF基催化材料取得了令人瞩目的进展,至今仍然是化学与材料科学研究的前沿与热点。我们课题组和日本产业技术综合研究所的徐强教授等人受邀在Advanced Materials上发表综述性论文,系统总结了MOFs在催化中的应用研究进展。综述首先从催化活性位点的构筑策略这个角度,系统的介绍了原型MOFs设计(催化位点:配位不饱和金属位点、功能化有机配体),MOFs功能化修饰(催化位点源于:金属节点修饰、配体修饰),MOFs限域客体活性位(金属纳米颗粒、金属配合物、酶、多酸等)以及MOFs衍生(碳材料、金属化合物及其复合材料)等四种有效功能化策略。这些不同的策略极大地丰富了MOF基催化材料的内涵,为催化各种不同类型的反应提供了广阔的空间。文章立足于对MOF基催化材料既往发展的全面把握,进一步对其未来发展提出了前瞻性的观点,将对今后MOF基催化材料的发展具有重要的意义和有益的借鉴。相关工作近期发表在Advanced Materials(Adv. Mater. 2018, 30, 1703663)上。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201703663

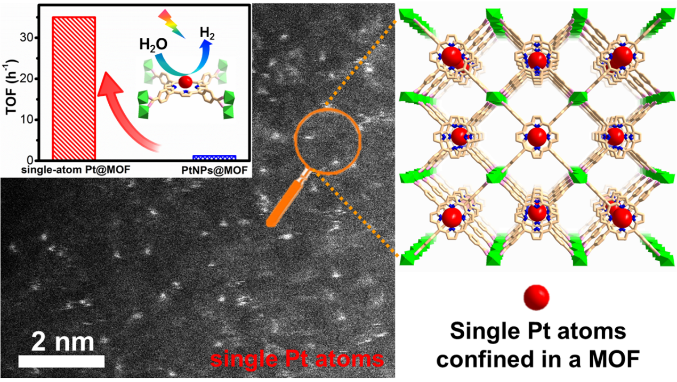

5. 日益严峻的环境问题与能源危机促使人们寻求一种可持续的路径获得清洁能源。氢气由于具有高的能量密度和环境友好等特性,已成为能源领域的热门。光解水作为一项节能环保的技术吸引了众多研究者的关注。为提高光催化活性,贵金属Pt作为共催化剂广泛应用于光催化反应中。但是昂贵的价格以及有限的储量限制了其应用。单原子催化剂可以很好的解决此类问题。单原子作为一种新型的催化剂,由于其高度分散性及高原子利用率,在氧化反应,还原反应,电催化反应等表现出良好的催化效果。但是由于单原子具有高表面能,容易发生团聚,所以单原子催化剂必须负载在载体中。具有不饱和位点和缺陷的金属及氧化物或者其他多孔成为单原子良好的载体。

基于此,中国科学技术大学江海龙教授课题组首次利用金属有机框架材料作为载体得到了单原子Pt催化剂并表现出良好的光催化产氢能力。金属有机框架材料因其多样性及可设计性具有大量的不饱和配位点以及缺陷,这些不饱和配位点和缺陷能够很好的固定单原子。我们选用卟啉基金属有机框架材料Al-TCPP作为载体,通过后合成的方法引入Pt前驱体然后经过氢气还原得到Pt单原子。通过卟啉中心四个N原子与Pt单原子的相互作用,Pt原子具有良好的稳定性,并且在可见光照射下表现出良好的光催化水分解析氢能力和高的原子利用率,其TOF达到了36 h-1,优于Al-TCPP固载的Pt纳米粒子和其他催化剂。为深入探究单原子催化剂高活性原因,我们首先利用超快瞬态光谱研究了光催化过程中光生电荷动力学过程。研究发现,单原子Pt的引入能够产生新的电子转移通道,加速光生电子的转移,从而能够抑制光生电子和空穴的复合,从而增加光催化能力。同时,我们利用密度泛函理论进行计算发现单原子Pt的引入能够改进样品的氢键合能,更有利于氢的脱附。该工作以“Single Pt Atoms Confined into a Metal-Organic Framework for Efficient Photocatalysis”为题被Advanced Materials期刊接受发表(Adv. Mater. 2018, 30, 1705112)。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201705112

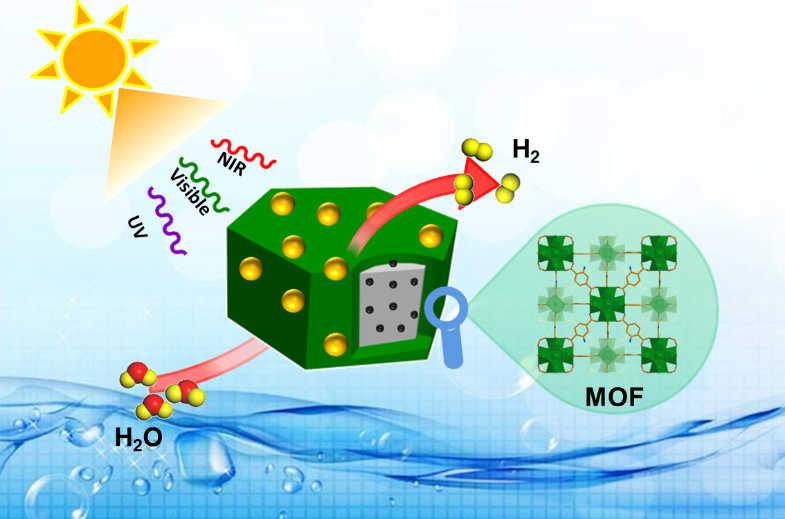

6. 受当前能源和环境问题的影响,可再生能源的高效利用受到广泛关注。太阳能作为一种清洁的可再生能源,通过光催化转换成化学能,有望解决当前和未来能源供应的需求。太阳光谱由5%的紫外光,42-45%的可见光和50%以上的近红外(NIR)光组成,然而目前研究的光催化剂,大多仅吸收紫外光,或者吸收一部分可见光,这大大限制了太阳能的有效利用。因此,可控制备具广谱吸收特性(紫外到近红外光区域)的光催化剂,实现太阳能的有效利用,将太阳能到氢能的转换在通往实际应用的道路上继续推进,具有重要性和迫切性。有鉴于此,我们成功制备了具广谱吸收特性的核壳型复合材料(UCNPs-Pt@MOF/Au)。其中MOF主要对UV光有响应,具有等离子共振效应的Au纳米颗粒吸收可见光,而镧系元素掺杂的上转换纳米粒子(UCNPs)可将NIR上转换为UV和可见光,从而被临近的MOF和Au再次收集,这样就实现了复合材料从UV到NIR区域的吸收利用。该复合材料在UV,可见光甚至NIR激光照射下均表现出了可观的产氢速率。作者通过一系列的实验表征对光催化机理做出了合理的解释。在这个工作中,首次将等离子体激元和上转换效应整合到MOF材料中应用于光催化,极大地拓展了光的吸收和利用,这为开发新型高效具广谱吸收特性的光催化剂提供了重要的借鉴。相关工作以“From UV to Near-Infrared Light-Responsive Metal–Organic Framework Composites: Plasmon and Upconversion Enhanced Photocatalysis”为题发表在Advanced Materials 上(Adv. Mater. 2018, 30, 1707377)。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201707377

7. 江海龙课题组系统总结了近几年来MOF衍生多孔材料的合成策略及其在催化中的应用。首先概括基于MOF的四种前驱体(MOFs,客体分子@MOFs,MOFs/基底,MOFs)基于不同的策略热解得到的相应的多孔材料,主要包括多孔碳、碳基金属化合物复合材料、碳基金属复合物等多孔材料。围绕这些MOF衍生多孔材料,系统总结了在有机多相催化(氧化反应、还原反应、水汽重整等)、光催化(染料降解、制氢、水氧化和CO2转化)及电催化(氧还原、水分解、醇氧化和CO2还原反应)中的近期的研究进展。随后,进一步针对MOF衍生的催化材料未来的发展提出了一些观点和未来展望:MOF衍生材料的多孔结构的可控性、催化活性位点的精确调控、热解机理等等。该工作近期发表在Coord. Chem. Rev. (Coord. Chem. Rev. 2018, 362, 1-23)上

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001085451830016X

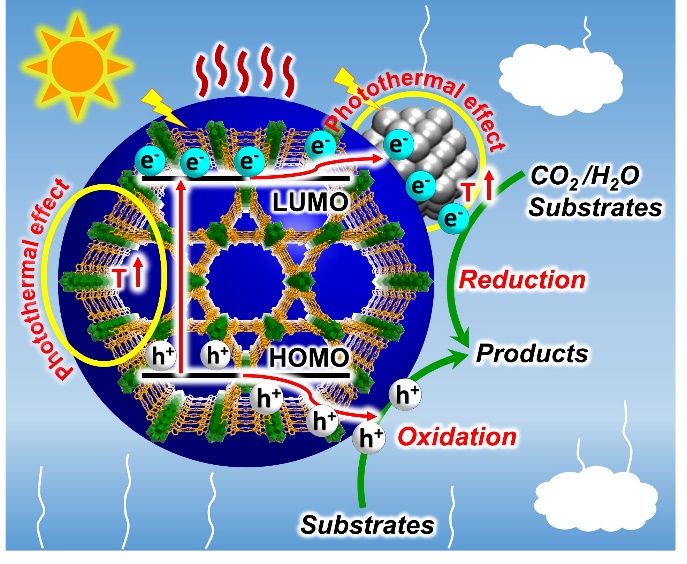

8. 太阳能到化学能的转换,特别基于光催化和光热催化反应,在太其中扮演着重要角色。MOF材料具有高比表面积、多孔性、以及明确的结构特征等优势,在解决传统半导体光催化剂面临着的诸多挑战中扮演积极的角色,诸如对太阳光利用率不足、活性位点暴露不充分,特别是缺乏对构效关系的深入理解等,从而从理性层面实现光吸收、电荷分离、表面反应这些关键过程的突破。

近年来,中国科学技术大学江海龙教授课题组致力于MOF材料光催化及光热催化的应用研究,并取得了系列重要的研究进展。一方面,在光催化应用领域,研究发现了MOF材料光生电荷分离的直接证据,并以此为根据,详细解释了MOF材料作为有前景光催化剂的优势并重点突出了它的类半导体行为。MOF材料提供了一种强有力的模型来研究光催化反应的三个关键过程,其中,通过引入长波长吸收的有机桥连配体、等离子共振激元、上转化纳米颗粒等,可将MOF材料的光吸收范围拓宽至可见光区甚至红外光区;通过合成MOF复合光催化材料可改善光生电荷的转移与分离效率,研究发现金属助催化剂在MOF材料中的相对位置、以及分子助催化剂与MOF空间分离的状态对光生电荷的转移与分离均有重要影响;而将电子端的光解水产氢反应与空穴端的有机物氧化转化结合起来,可最大程度促进表面氧化还原反应;等等。另一方面,在光热催化应用领域,利用等离子共振金属的光热效应,以及与MOF材料本身的光热效应协同,并结合光引导的表面活性位点的电子态优化,来提高非均相有机物转化的催化活性。

最近,课题组受邀通过对上述MOF光催化和光热催化的系列工作进行梳理总结,并就当前该方向的挑战和机遇进行了的简要介绍。相关工作以“Metal-Organic Frameworks for Photocatalysis and Photothermal Catalysis”为题发表在Accounts of Chemical Research上(Acc. Chem. Res. 2019, 52, 356-366)。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.accounts.8b00521

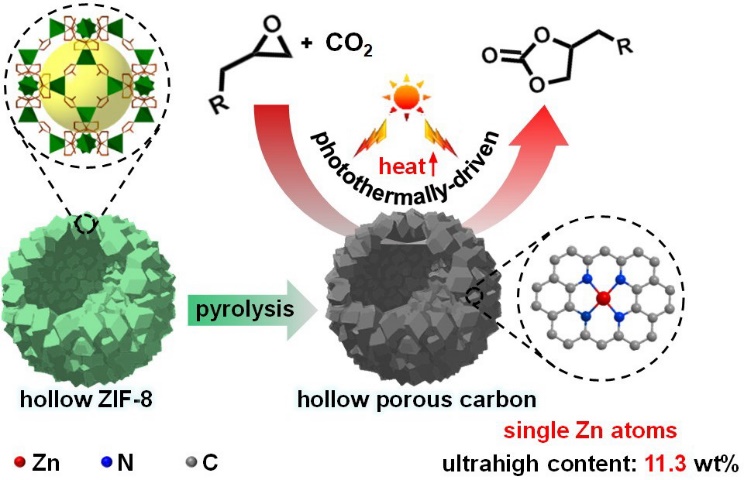

9. 近年来,由CO2引起发的海洋酸化,全球变暖等一系列环境问题已受到人们的广泛关注;同时,CO2又可作为一种清洁、无毒、可再生的C1原料,与环氧化合物反应,可生成高附加值的环状碳酸酯。因此,开发高效廉价的CO2环加成催化剂具有重要意义。与传统的多相催化剂(聚合物、多孔氧化物等)相比,多孔碳具有优异的光热效应,可以将光转换成热推进CO2环加成反应的进程。遗憾的是,纯碳材料缺少有效的酸碱催化位点鲜少被用于CO2环加成反应。

近日,德国应用化学在线发表了来自中国科学技术大学江海龙教授课题组的工作,他们通过高温(800℃)热解模板法制备的中空ZIF-8微球,得到了具有高含量Zn单原子负载的N掺杂的空心多孔碳球,原子级分散的Zn/N位点,可分别作为Lewis酸/碱位点,活化环氧化合物和CO2分子;中空的腔体结构能使入射光多次反射,从而增加光的利用效率,提高光热效应。该催化剂通过这些多重功能的协同作用,在室温光照下实现了CO2环加成反应的高效催化。

该工作立足于对MOFs材料的深刻理解,以MOF前驱体制备具有显著光热效应的金属单原子复合催化剂,通过不同功能的理性协同改善了反应在温和条件下的效率,并为推进催化反应进程开辟了一条新途径。相关工作以“Metal-Organic-Framework-Derived Hollow N-Doped Porous Carbon with Ultrahigh Concentrations of Single Zn Atoms for Efficient Carbon Dioxide Conversion”为题发表在Angew. Chem. Int. Ed.上(Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 3511-3515)并被评为VIP论文。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201813494

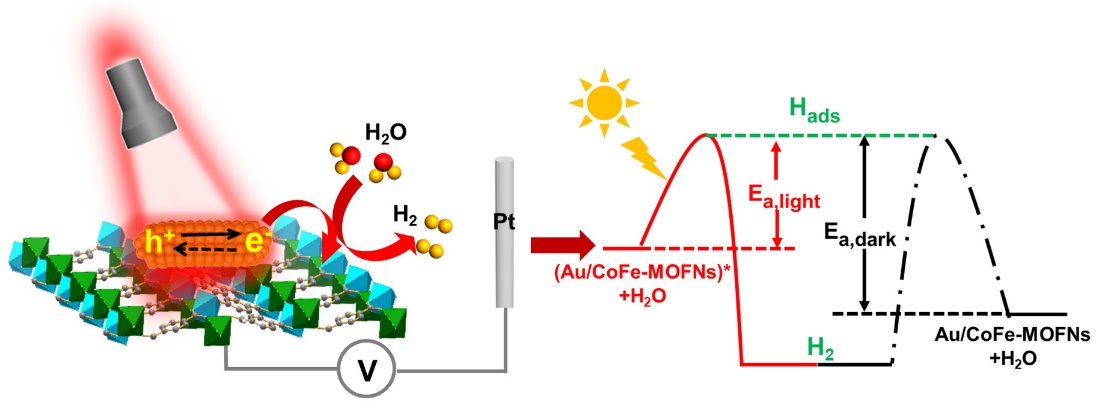

10. 金属有机框架材料(MOFs),是一类由金属离子/团簇与有机配体构成的晶态多孔材料,其兼具均相(明确的结构和充分暴露的活性位点)和多相(可回收性)催化剂的优势,为机理研究和实际应用都创造了极大的便利,因而MOF被视为一种理想的催化材料。目前MOFs应用于电催化析氢反应的研究相对较少,而且活性与商业化贵金属催化剂存在较大差距。近来,相关研究报道发现局域表面等离子体共振(LSPR)效应可以通过热电子注入来显著加速电化学过程,因此将LSPR效应引入MOFs是提高其电催化性能的一种潜在的有效策略。

近日,中国科学技术大学江海龙教授与中国药科大学王琛副教授等通过将Au纳米棒与二维 CoFe-MOF纳米片(CoFe-MOFNs)进行组装,成功构筑了Au/CoFe-MOFNs复合电催化剂材料。研究发现,光照条件下,Au的LSPR效应可以显着改善CoFe-MOFNs的电催化析氢(HER)活性,对比于无光照条件,光照下Au/CoFe-MOFNs在-0.236 V(vs. RHE)处的电流密度增加了4倍以上。光电化学分析和电子顺磁共振(EPR)结果表明,光照下Au的LSPR效应使得Au上的热电子有效注入到CoFe-MOFNs上,使得CoFe-MOFNs的费米能级提升,从而使其与H2O/H2氧化还原电对的能级位置更好地匹配。进一步的活化能计算显示,光照下的LSPR效应使得Au/CoFe-MOFN催化HER的活化能显著降低,从而有效促进了析氢反应进行。

该工作充分证明了贵金属LSPR效应对增强MOF电催化材料催化性能的重要作用,为改善催化剂电催化水分解性能提供了新的设计思路。

相关工作以“Boosting Electrocatalytic Hydrogen Evolution over Metal‐Organic Frameworks by Plasmon‐Induced Hot Electron Injection”为题发表在Angew. Chem. Int. Ed. 上(Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 10713-10717)。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201906134

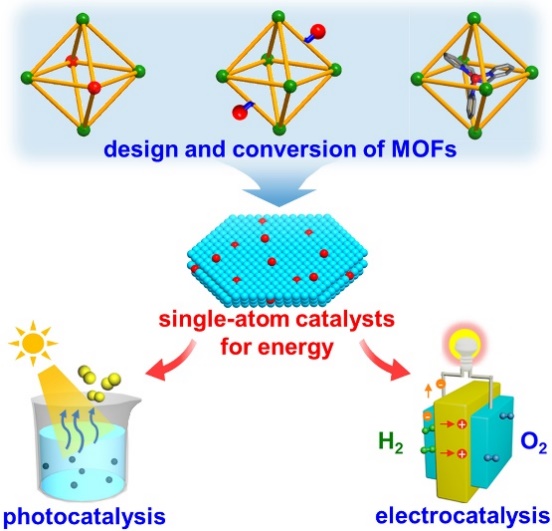

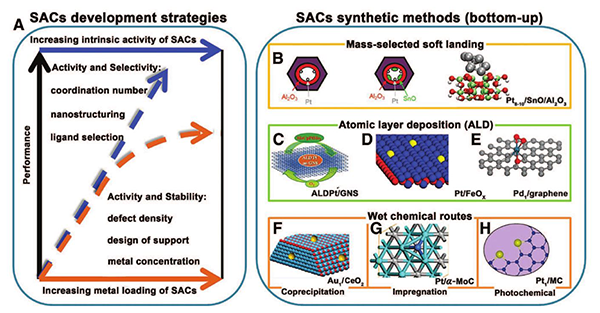

11. 近年来,单原子催化以其高效原子利用率、高的催化活性以及优异的选择性,近年来成为了多相催化研究的前沿热点。单原子催化剂同时整合了均相催化剂的位点均一、高度分散和多相催化剂的结构稳定、易于回收的特点,成为有效沟通均相与多相催化的重要桥梁,因而发展单原子催化剂无论在机理探究还是实际应用都有着重要的价值。虽然近年来单原子催化的相关研究取得了一系列的结构重要进展,然而,单原子具有极高的比表面能,极易迁移团聚,这对其设计合成和实际应用都设置了极大的障碍。而MOF材料作为一种新型晶态多孔材料,具有超高比表面积、结构明确且多样以及灵活的可修饰可剪裁特性等巨大优势,这使其成为设计和负载单原子催化剂的理想载体。

近日,中国科学技术大学江海龙教授课题组总结了近年来MOF基单原子催化剂在能源催化领域的研究进展。首先,从MOF材料作为直接载体负载单原子催化剂以及MOF衍生材料负载单原子催化剂两个角度,基于MOF的金属节点、有机配体以及孔空间各自的特点系统的总结了MOF材料制备单原子催化剂的有效策略,充分展示了MOF材料在单原子催化剂构筑中独特的结构和成分优势。其次,该综述详细的介绍了包括电子显微学以及谱学研究等多种先进表征手段在单原子催化剂辨识以及结构解析的重要作用与实际应用。随后回顾了MOF基单原子催化剂光催化和电催化两个能源相关的催化领域的最新研究进展,并指出了MOF基单原子催化剂在这两个领域应用的优势,并讨论了其在其他相关领域的潜在研究方向。最后,对MOF基单原子催化进行了总结和展望,分别从催化剂理性设计、精准构筑、协同催化、先进表征以及机理探究等多个方面提出MOF基单原子催化剂在未来的发展方向。

该工作立足于对MOF材料结构的细致分析与深刻理解,指出了MOF材料在单原子催化利用的重要作用,并对当前基于MOF材料构筑单原子催化剂的策略进行了系统性总结,同时对其在光催化和电催化相关领域的最新进展进行了细致讨论,最后对MOF基单原子催化剂未来的发展方向进行了展望。该综述将为基于MOFs构筑高效单原子催化剂材料的相关研究提供重要的指导和借鉴,从而为进一步促进单原子催化剂的理性设计和广泛应用起到推动作用。相关工作以“Metal-Organic Framework-based Single-Atom Catalysts for Energy Applications”为题发表在Chem上(Chem 2019, 5, 786-804)。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451929418305746?via%3Dihub

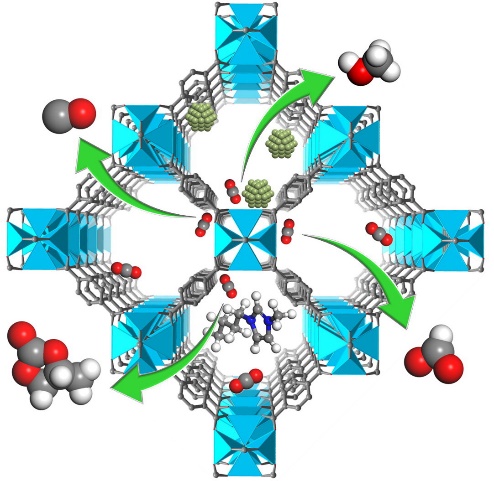

12. 金属有机框架(MOFs),是由金属离子或金属簇和有机配体通过配位键组装形成的一类晶态多孔材料(网状化学)。与传统多孔材料相比,MOF 材料具有超高的比表面积(1000-10000 m2 g?1)、可剪裁可功能化的结构和超低的密度等特性。此外,MOFs 可以通过与不同材料复合得到 MOF 复合材料,还可以经过热转化或化学转化获得 MOF 衍生材料。随着合成策略的不断发展,MOFs 与 MOF 基材料被广泛应用于气体吸附与分离、多相催化、荧光传感、质子传导、药物输运等各种领域。

MOFs 与 MOF 基材料应用于 CO? 捕获与转化已经发展有 20 多年的历史。许多研究已经证明了 MOF 材料在 CO? 捕获与转化应用中的巨大优势。

本篇综述全面地介绍了 MOFs 与 MOF 基材料近年来在 CO? 捕获与转化方面的重要进展。作者总结了现有的提升 MOF 材料 CO? 吸附性能的方法以及与 MOFs 和 MOF 基材料相关的 CO? 转化反应,主要包括 CO? 有机转化、CO? 加氢反应、光催化还原 CO? 和电催化还原 CO?。同时还归纳了 MOF 材料的 CO? 吸附性能对于其 CO? 催化转化效果的影响。在总结和展望部分,作者从催化反应条件、催化剂稳定性、传质以及机理研究等几个方面概述了这个领域现存的一些问题、挑战以及未来的发展方向。最近中国科学技术大学江海龙教授和美国加州大学伯克利分校(UC Berkeley)Omar M. Yaghi 教授等人共同撰写综述文章,对MOF材料在CO2捕获与转化方面的研究进行了详细的总结与展望。相关工作以“Carbon capture and conversion using metal-organic frameworks and MOF-based materials”为题发表在Chem. Soc. Rev.上(Chem. Soc. Rev. 2019, 48, 2783-2828)。

文章链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/CS/C8CS00829A#!divAbstract

13. 金属-有机框架材料(MOFs)作为一种新型晶态多孔材料,因其高度多孔的特性、超高的比表面积及高的化学/热稳定性等,近几年广泛用作载体来稳定和限域金属纳米粒子等客体并用于不同领域(特别在催化领域),引起了全球研究工作者的高度重视和强烈兴趣。目前,MOF稳定金属纳米颗粒(metal nanoparticles, 简写为MNPs)的形式主要有两种,一是MNPs负载在MOF外表面,二是MNPs限域在MOF颗粒内。虽然基于MOFs稳定MNPs催化剂的合成及催化研究工作已被大量报道,但是MNPs与MOF相对位置的准确表征,一直是该领域中的挑战性问题。如何对金属纳米颗粒在多孔材料中的位置进行准确地定位,一直是该类复合催化剂研制的核心问题。

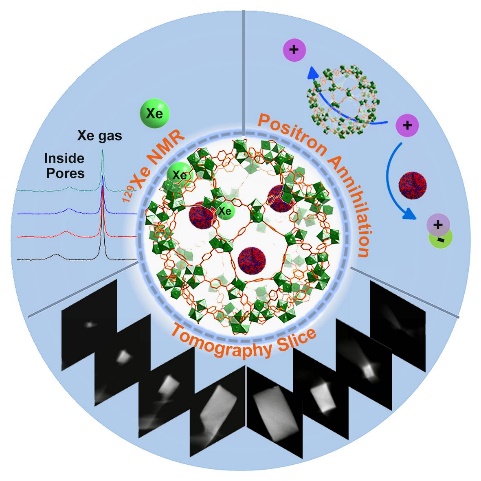

最近,中国科学技术大学江海龙教授课题组首次利用新型的表征手段,包括Slice Tomography,超极化129Xe核磁技术(129Xe NMR)及正电子湮没光谱学(PAS)等技术,对MOF复合物中金属纳米粒子(以PtCu及Pt为例)在金属-有机框架(MOF)中的位置进行明确定位。此外,设计合成的MIL-101限域小尺寸PtCu纳米颗粒(PtCu@MIL-101)对苯甲醇的选择性氧化反应表现出优异的催化活性和循环稳定性。相关工作以”Location determination of metal nanoparticles relative to a metal-organic framework”为题发表在Nat. Commun.上(Nat. Commun. 2019, 10, 3462)。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-019-11449-6

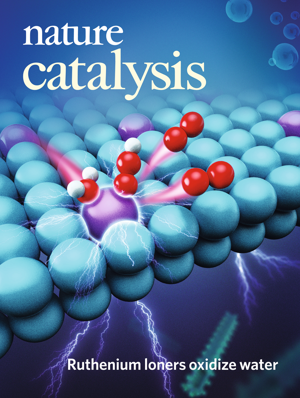

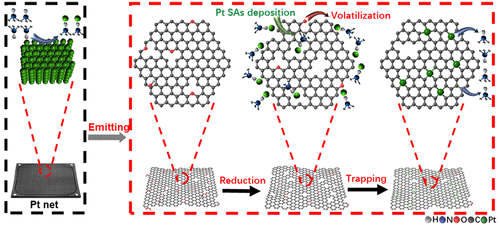

14. 单原子催化剂(SACs)因其具备独特的量子尺寸效应以及高原子利用效率而受到广泛关注,目前已应用于加氢、CO氧化、甲烷转化以及氧还原等反应中。目前制备SACs的方法主要有物理法,如质量选定软着陆法和原子沉积法,但是其产量低、成本高,不适宜大规模生产;而化学法合成SACs,则存在合成方法繁琐的问题,同样难以扩大规模进行生产。同时,在高温反应下,载体上纳米粒子和单原子的聚集和烧结也难以避免,这些都严重阻碍了SACs的实际应用。因此,一种实用且简单的合成高热/化学稳定且易于大规模生产的SACs的方法亟待开发。为了解决上述问题,中国科技大学吴宇恩教授和清华大学李亚栋教授(共同通讯)为了解决上述问题,我们团队通过气体迁移的方法,基于强路易斯酸-碱作用,氨与铜原子配位生成挥发性物质Cu(NH3)x,然后在氨气氛围下运输Cu(NH3)x,Cu(NH3)x被富氮碳载体捕获,从而形成分散的铜位点。该方法可以放大,已被证实可以用于工业水平上生产SACs。

相关文章”Direct transformation of bulk copper into copper single sites via emitting and trapping of atoms”发表在Nature Catalysis上。

链接:https://www.nature.com/articles/s41929-018-0146-x

15. 随着环境问题和能源问题的日益突出,新能源汽车成为了世界各大汽车厂商及研发机构的研究热点,而在其中,燃料电池汽车以其高效率和近零排放被普遍认为具有广阔的发展前景。燃料电池常用的燃料是氢气,要想大规模发展燃料电池技术,就要大力发展低成本制H2的方法。酸性电解水的过电势主要来自于氧析出的阳极部分,而开发出高效廉价的酸性条件下的氧析出催化剂是所有电解水技术中最困难也是最有挑战性的。

中国科学技术大学吴宇恩教授课题组利用表面缺陷工程技术捕获和稳定单原子的方法成功制备了Ru单原子合金催化剂。首先,利用抗氧化能力和抗溶解能力强的Pt基合金为载体,通过酸刻蚀和电化学浸出的方法在合金表面制造出丰富的缺陷位用于稳定和捕获单原子Ru。进一步通过来自于Pt-skin壳体的压缩应力调控分散在金属载体上的单原子Ru的电子结构,优化Ru与含氧中间体的结合能力,从而使该Ru单原子合金催化剂在酸性OER中具有更好的活性、抗过氧化和抗溶解能力。在酸性OER中,该Ru单原子合金催化剂相对于商业Ru基催化剂的过电位降低了约30%,稳定性提高了约10倍。

该工作为如何解决Ru基催化剂在酸性氧化性条件下不稳定这一国际性难题提供了新的思路。研究成果以“Engineering the electronic structure of single atom Ru sites via compressive strain boosts acidic water oxidation electrocatalysis”为题,发表在Nature Catalysis 2019, 2, 304–313上.

16. 开发低成本、高性能的氧还原(ORR)、氧析出(OER)和氢析出(HER)的电催化剂替代贵金属催化剂是锌-空电池和电解水的核心。同时,在电极制作过程中常规步骤是将电催化剂与聚合物粘合然后分散在导电衬底上,使用非活性和绝缘粘合剂将不可避免地导致电池容量降低、增加过电位。构建一种无粘结剂自支撑三功能电催化剂的电极是十分关键。通常情况下,这种三维结构可以在外加碳或金属载体上原位集成,如碳布、碳纸和金属泡沫,然而这将导致催化剂成本的增加和繁琐的合成过程。因此,发展实用简单的策略合成三维自支撑的三功能电极尤为迫切。

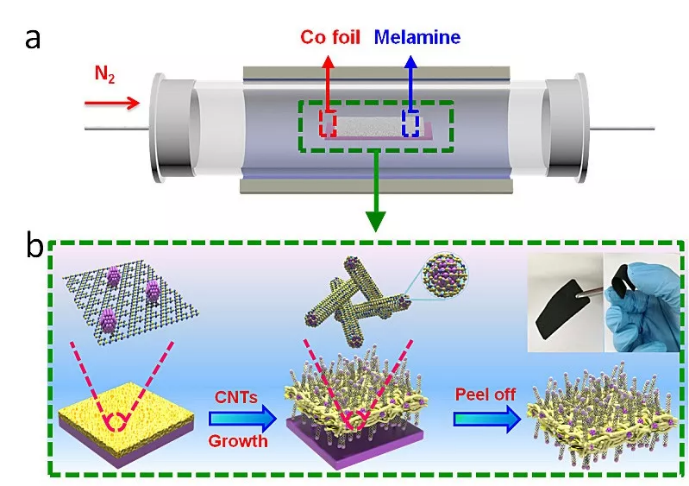

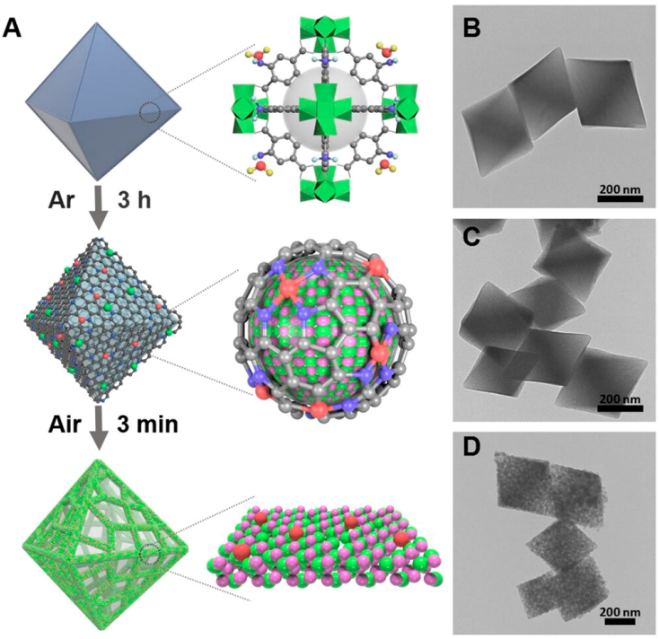

中国科学技术大学吴宇恩教授课题组利用块体金属钴原位热扩散策略成功构建了钴纳米颗粒和碳管交织的三维薄膜。首先,在较低的热解温度下三聚氰胺在钴片上转化为氮碳,随着加热温度的升高,表面的钴原子拖出,形成挥发性物质,并被富含缺陷的碳捕捉。同时,这些金属气流在碳表面进一步聚合成钴纳米颗粒,催化碳纳米管生长,形成三维纳米颗粒嵌入碳纳米管薄膜。此外,碳膜很容易从金属基底上剥离,具有一定的柔韧性和强度。该薄膜可以直接用于锌-空气电池和电解水,表现出优良的活性和稳定性。

该文章“Trifunctional Self‐Supporting Cobalt‐Embedded Carbon Nanotube Films for ORR, OER, and HER Triggered by Solid Diffusion from Bulk Metal” 发表在Adv. Mater.上

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201808043

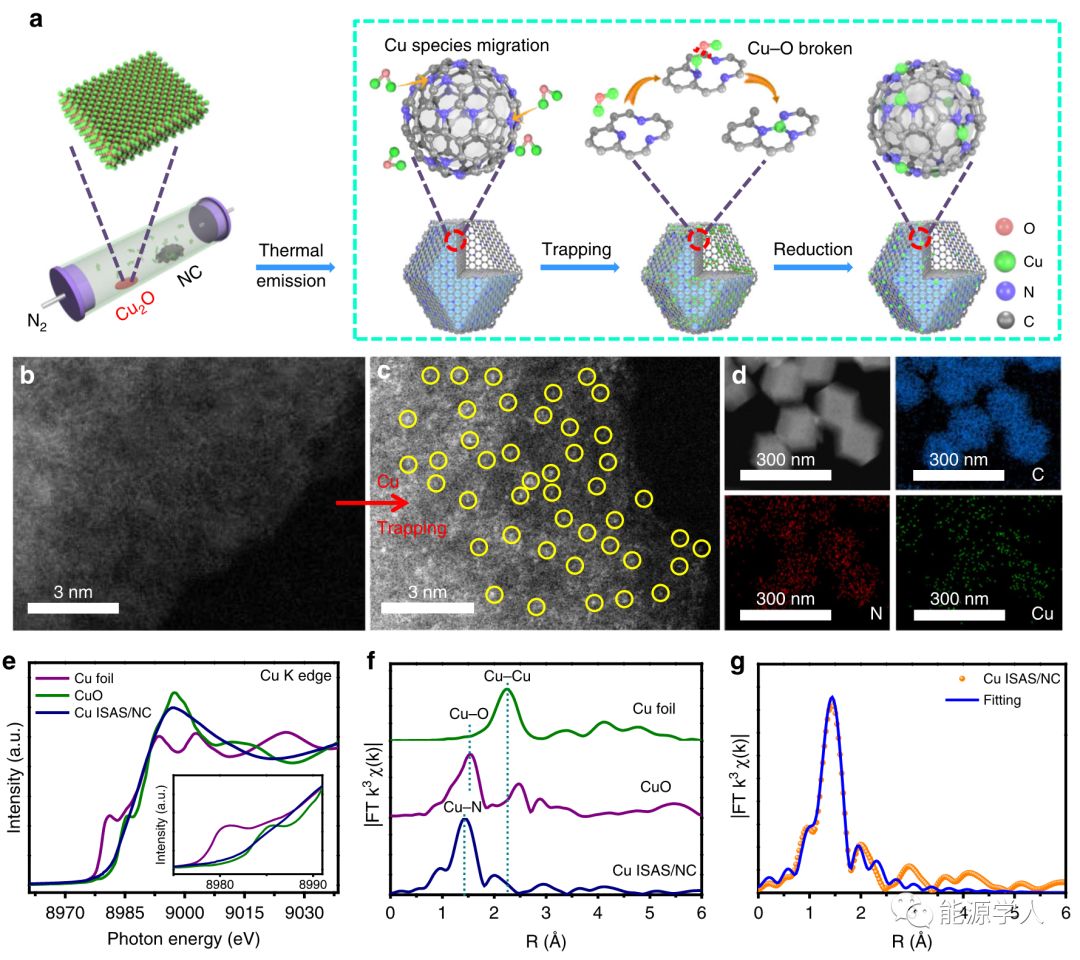

17. 孤立单原子位点催化剂(ISASC)因其对许多化学反应的优越活性和选择性,而引起了大量的研究兴趣。近年来开发出各种合成方法以制备ISASC,主要包括物理和化学方法。然而物理法面临着产量低、设备复杂、成本高等缺点,阻碍了其广泛应用。同时,传统化学方法则通常涉及繁琐的合成步骤,包括吸附和还原金属前体,并使其稳定在富含缺陷的载体上。此外,由于单个原子和载体之间缺乏强相互作用,在实际的催化条件中,特别是高温时,单个原子容易聚集成纳米簇或纳米粒子,妨碍了ISASC的实际工业应用。

为此,中国科学技术大学吴宇恩教授课题组发展出了一种简便的多功能气体迁移策略,用于在“克”级水平合成分离的单原子铜位点(Cu ISAS / NC)催化剂。商业氧化铜(I)粉末在接近熔化温度(1500K)时,会升华为流动蒸汽,随后可被富含缺陷的氮掺杂碳(NC)捕获并还原,形成分离的铜位点催化剂。更引人注目的是,这种热稳定的Cu ISAS/NC在1270 K以上获得,具有出色的氧还原性能。通过改变金属氧化物前体,作者证明了固定在NC材料上的不同金属单原子的通用合成,该策略易于扩展,所制备的耐烧结M ISAS/NC催化剂在高温环境应用中具有很大的应用潜力。所制备的Cu ISAS/NC催化剂在碱性介质中赋予ORR优异的催化活性,并且对于Zn-空气电池实现高性能。这项工作为从大量金属氧化物中直接制备单个原子铺平了道路

该文章“Directly transforming copper (I) oxide bulk into isolated single-atom copper sites catalyst through gas-transport approach”发表在Nature Communications 2019, 10, 3734上。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-019-11796-4

18. 单原子催化剂由于其最大的原子效率和高催化性能越来越受到关注。已有许多文章报道了一些合成策略来制造SAC。比如湿法化学方法,包括共沉淀法和浸渍法等,因其成本低且易于操作而被广泛使用.然而,这些方法在合成过程中存在金属物质熔融/聚集的缺点。这极大地阻碍了它们的实际应用。此外,其他合成策略,例如原子层沉积(ALD)和质量选择的软着陆,通常需要产量低的昂贵设备,这对于大规模生产是不利的。因此,开发一种高活性和明确定位的SAC的简便实用的合成策略是分厂重要的。曾报道了使用金属纳米粒子作为前体自上而下制备SAC的策略。这些工作在热处理下将纳米粒子转变为单原子,简化了SAC的合成路线.此前我们的研究小组证明,Ni箔的Ni原子可以扩散到三聚氰胺薄膜中,形成具有Ni SAs和Ni NPs的碳纸.然而,很少有人报道由大块贵金属材料直接制造SACs。

中国科学技术大学吴宇恩教授课题组开发一种通过使用块状Pt金属作为前体的热发射方法产生原子分散的铂的简单方法,显着简化了合成路线,极大降低了合成成本。利用双氰胺热解产生的氨与铂原子的强配位作用。将挥发性Pt(NH3)x锚定在有缺陷的石墨烯的表面上。制备的Pt SAs/DG在电化学析氢反应和各种有机硅烷的选择性氧化反应中表现出高活性。这种热发射策略也可以应用于其他单金属原子,例如金和钯。该研究结果为轻松制备SAC以实现许多工业重要反应提供了一个有效的通用平台。

该研究成果“Thermal Emitting Strategy to Synthesize Atomically Dispersed Pt Metal Sites from Bulk Pt Metal” 发表在J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 4505?4509上.

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b09834?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg

19. 单位点催化剂负载在不同的载体上面,表现出不同的催化性能。在能源和制药领域,寻找合适的载体对于应用单位点催化剂来说非常重要。常见的载体有:氮掺杂的碳,金属氧化物/硫化物/氮化物。金属有机化合物(MOF)是一类多孔性的纳米材料,一般包括金属节点和游记配体组成。经过高温碳化,有机配体热裂解成N-doped 碳和金属(金属氧化物)的共存体系。N-doped 碳可以抑制金属节点的碰撞融合。

近日,中国科学技术大学吴宇恩教授团队首次利用两步碳热焊接策略成功制备了原子级分散的Pd负载在(UiO-66-NH2)的节点氧化物ZrO2纳米网上。证明了不同的载体对于单原子催化性能具有显著的不同,为工业化单原子催化剂设计提供了参考。

该文章“Two-step Carbothermal Welding to Access Atomically Dispersed Pd1 on 3D Zirconia Nanonet for Direct Indole Synthesis” 发表于J. Am. Chem. Soc.2019, 141, 10590-10594 ,并且被选为封面文章。

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.9b03182

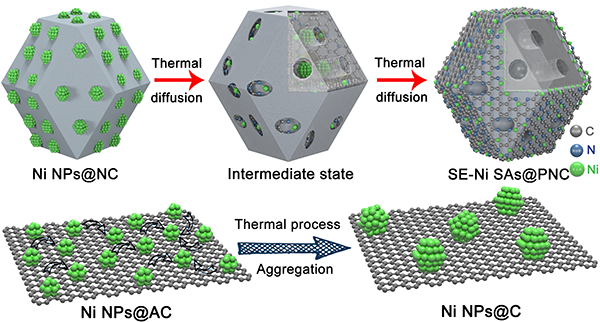

19. 中国科学技术大学吴宇恩教授课题组发展了一种通过固相热扩散策略实现了块体金属直接转化为具有分级结构、自支撑结构的单原子催化剂的方法,该方法易于实现工业级增量制备,有广阔的工业化前景。通过控制镍片的大小即可以在实验室成功制备出各种形状乃至50平方厘米的催化剂薄膜,该方法通过扩大镍片面积即可很容易地实现大规模制备。在双室三电极水相体系下,该催化剂在很宽的电势范围下(-0.7V到-1.2V 相对. RHE)CO的法拉第效率均可以维持在90.8%以上。催化剂相比于目前现有的其他水相体系CO2电还原的工作具有很好的性能。同时该催化剂具有很好的稳定性,在-1.0V相对于可逆氢电极电位下反应40小时,法拉第效率始终维持在90%以上,并且电流几乎无衰减。通过在气体扩散电极负载催化剂,成功实现了CO2电还原反应在气液分离的流动相电解池装置上的应用,在外加3.0V电压下电流可以达到100mA cm-2,CO的法拉第效率可以高达90.9%,电能到CO化学能的转化率可以达到40%。这种具有分级结构的催化剂薄膜不仅仅具有一定的刚性和柔性,使得其可以被直接用做自支撑电极。同时,表面丰富的碳管在增大催化剂表面积的同时也赋予了催化剂薄膜超亲水和超疏气的特性。产生的CO气泡可以更迅速的从电极表面脱离,因而极大提高了催化剂在大电流工作状态下的稳定性,也使得CO2电还原条件更接近于实际工业化条件。并且催化剂合成过程中直接得到电极,无需再分散催化剂,同时也无需胶黏剂和导电基底支持,极大程度上节约成本、减少了工艺流程,催化剂薄膜的易增量制备也使得该催化剂更具有工业化的潜力。该方法为其他高效单原子催化剂的设计制备和放大应用提供了新的思路。

相关研究成果发表在Joule, 2018, DOI: 10.1016/j.joule.2018.11.008。标题为“Solid-Diffusion Synthesis of Single-Atom Catalysts Directly from Bulk Metal for Efficient CO2 Reduction”。

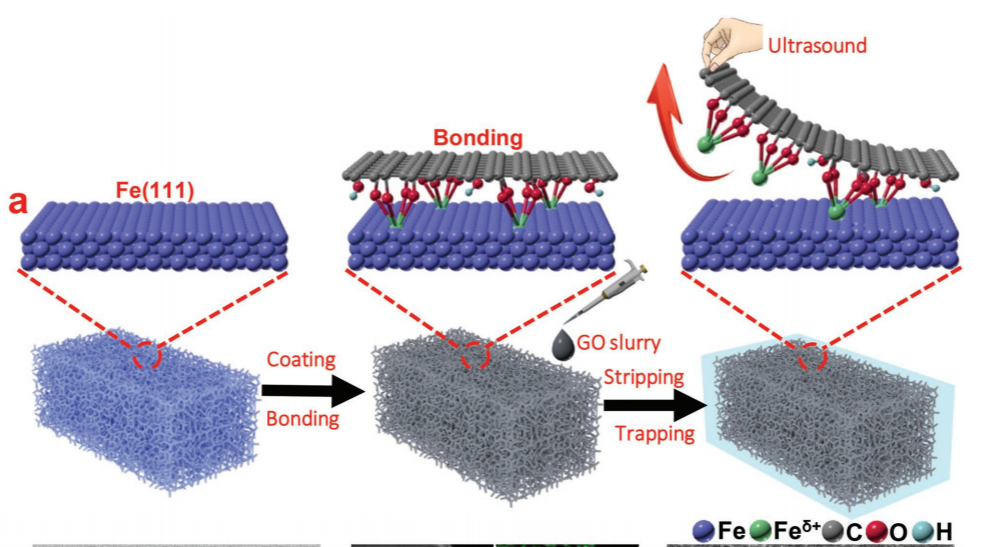

20. 常见的单原子合成法通常有繁琐的步骤,大量金属物质的浪费以及极低的产量,阻碍了SAC的发展。同时高温处理是不可避免的过程,这最终导致能耗高和生产成本。采用自上而下的策略合成SAC,其间价格便宜且可用金属NP或块状金属直接转化为热处理驱动的SACs,可以简化合成程序,不产生含金属物质的废物。但仍需要高温热处理。为此,在环境条件下从块状金属直接产生高活性SAC将有利于SAC的环保,低成本和大规模生产。

中国科学技术大学吴宇恩教授课题组提出了一种容易悬挂键捕获策略,用于在室温常压条件下从易获得的块状金属(例如Fe,Co,Ni和Cu)出发构建SAC。将氧化石墨烯(GO)浆料与金属泡沫混合并在环境条件下干燥,此时零价金属将电子转移到GO上的悬空氧基团,获得Mδ+(0 <δ<3)金属离子。同时,Mδ+与GO的表面氧悬离键配位形成M-O键。在随后超声处理中,M-O键将金属原子从金属泡沫中拉出,得到M SAs / GO材料。在室温下由大块金属进行的合成策略为SAC的简便和低成本制造提供了通用平台,这对于它们的大规模生产和在各种工业反应中的实际应用是至关重要的。

该文章以Ambient Synthesis of Single-Atom Catalysts from Bulk Metal via Trapping of Atoms by Surface Dangling Bonds为标题发表在Adv. Mater. 2019, 1904496

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201904496

21. 金属纳米材料是一种重要的多相催化体系催化剂,目前已开展大量的研究以拓宽其在能量转化、化学转化和环境修复中的应用。对于基于纳米颗粒的材料,催化性能由暴露的面、缺陷、角/边缘位置以及金属和基底之间的界面决定。当金属粒度减小到单原子水平从而得到均匀分布的活性位点时,SACs显示出提高的催化活性。通常,提高活性位点密度和相应的内在活性是提高催化剂体系性能的关键。虽然已经通过自下而上的方法构建了各种SACs,但是其产率低、金属负载量小、金属原子的配位环境不均匀且不明确且对设备的要求高。这些缺点严重阻碍了对其潜在应用的进一步研究,特别是在工业应用上。

中国科学技术大学吴宇恩教授课题组按照“自下而上”和“自上而下”的制备方案将目前常用的单原子催化剂(SACs)制备方法进行分类与总结,并对SACs催化剂的催化性能进行了概述。同时提出,一方面原子结构的合理设计对提高催化剂内在活性由决定性作用;另一方面,增加金属负载量可以增大活性位点密度和相应的质量活性。以上两点对于工业应用尤为重要,这也是本文关注的重点。

SACs在清洁可再生能源的应用方面具有发展前景,可以加深在原子层面对催化反应机理的理解。同时,基于MOFs自上而下方法制备SACs,制得的SACs具备精确结构和高金属负载量。SACs具备独特的性质,从而导致其在如催化、等离子体、电子学、生物/化学传导中具有巨大的发展潜力。 该文章标题:Fabrication of Single-Atom Catalysts with Precise Structure and High Metal Loading,发表在Adv. Mater, 2018, DOI: 10.1002/adma.201801649

文章链接https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201801649

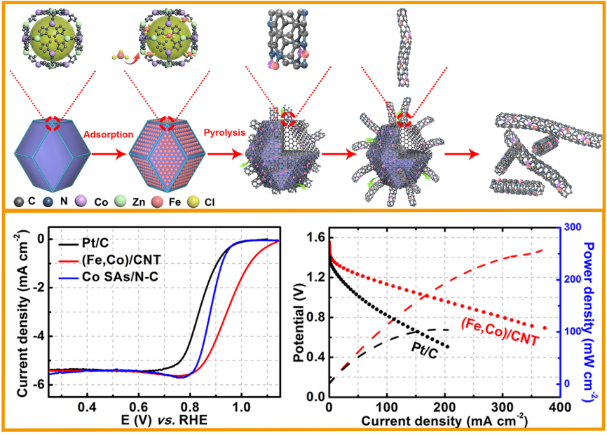

22. 寻求低成本、高性能的氧还原反应催化剂对于锌空电池的商业应用是十分迫切的。发展具有与贵金属催化剂相当的氧还原性能的非贵金属催化剂非常重要的。在这方面做出了很多努力,但是仍旧缺乏有效和直接的策略制备具有原子精度的活性位点的催化剂。中国科学技术大学吴宇恩教授课题组构建了一种新型电催化剂,即通过精确控制双金属中Fe物种与MOF中Co节点之间的键合,从而获得Fe-Co双金属位点嵌入氮掺杂的碳纳米管((Fe,Co)/CNT),该催化剂显示出优异的氧还原活性(起始电位1.15V; 半波电位0.954 V)和锌空气电池性能(最大输出功率260 mW cm-2)。实验和密度功能理论(DFT)结果证明了Fe-Co双位点的存在有利于O=O键的断裂,从而提高了其氧还原性能。这项工作不仅有助于推动发展双位点催化剂的合成策略,也有助于理解研究催化剂的构效关系。

相关成果发表在Energy & Environmental Science. (2018,11, 3375-3379),标题为“Synergistic effect of well-defined dual sites boosting the oxygen reduction reaction”

文章链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ee/c8ee02656d/unauth#!divAbstract

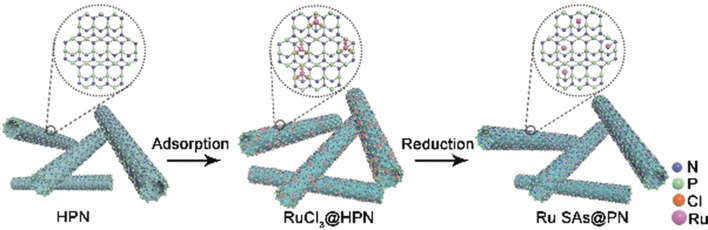

23. 载体在催化上起的作用远远不止于提供大的比表面积,更重要的是能优化金属活性位点局部的几何和电子结构。在单原子催化剂,载体效应更是显著。迄今为止,文献所报道的金属位点原子级分散的催化剂的载体主要限于氧化物和碳基材料。但是,金属氧化物通常在电化学上表现出不良的导电性和耐酸性。此外,碳基载体在电催化过程中稳定性表现不尽如意。因此,寻求新的载体固定单个原子应用于电催化仍然是一项巨大的挑战。

中国科学技术大学吴宇恩教授课题组报道了一种无定形非碳氮化磷纳米管载体作为稳定单原子金属位点的新型底物材料。通过钌原子的d轨道和氮化磷骨架中氮的孤对电子之间的相互作用,钌原子可以很好地锚定在氮化磷载体上。通过后面的X射线吸收精细谱和球差校正电子显微镜进一步的证明原子级分散钌的存在。同时,重要的是,我们发现该催化剂可以作为一种优秀的电催化剂用于酸性析氢反应中,在电流密度为10 mA/cm2下,所需要的过电位仅为24 mV,塔菲尔斜率为38 mV/dec,几乎跟商业铂碳接近。而且,它还表现出在大电流密度下能稳定在160 mA/cm2超过24小时,通过CV循环伏安法扫描稳定性超过5000圈。此外,该单原子催化剂展现了很高的TOF值,在过电压为25以及50 mV时候的单个活性位点产氢速率达到1.67和4.29 H2 s-1,超过大部分报道的酸性析氢催化剂的性能。密度泛函理论计算进一步证明了在氮化磷载体上的钌单原子吸附H*的吉布斯自由能相比于在其他载体上比如活性炭,氮化碳上更加接近于铂碳催化剂。我们的发现为今后设计单原子-载体之间的相互作用提供参考。

该研究成果以“Efficient and Robust Hydrogen Evolution: Phosphorus Nitride Imide Nanotubes as Supports for Anchoring Single Ruthenium Sites”为标题发表在Angew. Chem. Int. Ed. (2018, 57, 9495-9500)。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201804854

24. 理想的非均相电还原CO2催化剂应在载体上含有高度分散的活性物质和足够的可接触表面以避免传质问题。因此,采用多孔载体不仅可以稳定反应位点,而且可以保证反应物的快速吸附和产物的解吸。最近,单原子催化剂由于其CO2电还原性能和原子经济性而引起了人们的关注。然而,大多数单原子催化剂的合成方法都是基于自下而上的策略,其中金属离子吸附在含有缺陷的基质上,然后在整个载体中还原形成单个原子。基于这种自下而上的方法,多孔载体不能将大多数原子金属物质限制在表面,因为其难以避免金属在载体基质内迁移,使得单金属位点是在整个基质内而不是在表面上均匀分布,并导致大量传质问题以及催化过程的失活。因此,寻找一种合适的合成方法,使得单原子金属能够尽可能分布在载体表面是至关重要。

中科大吴宇恩教授团队提出了一种自上而下合成单原子催化剂的策略,镍颗粒在载体的表面通过原位热扩散的方法,实现了镍原子可以均匀分布于载体氮碳的表面。在具有丰富缺陷的氮掺杂碳的辅助下,上述合成工艺不仅可将纳米颗粒转化为单原子,而且还产生许多孔隙以促进溶解的CO2和单一镍位点的接触。其可能的反应机理如下:镍纳米颗粒可以破坏表面C-C键钻入碳基质,在表面留下孔隙。当Ni纳米颗粒暴露于氮掺杂碳时,强配位作用将镍原子与镍金属颗粒分离。镍原子稳定在碳基底的表面内。镍纳米颗粒中原子镍物种的连续损失最终会导致镍纳米颗粒的原子化。CO2电还原测试表明,富含镍单原子的表面比负载的镍纳米颗粒以及其他同类催化剂具有更好的性能。其电催化性能在法拉第效率以及反应的TOF上在可比条件下超过大多数报道的金属基催化剂。其超高的单个原子活性进一步的证实了表面富集的优越性。该研究结果为合成高活性,高利用率的单原子提供全新的借鉴意义。

该研究成果发表在Angew. Chem. Int. Ed. (2018, 57, 14095-14100)标题为:In‐situ Thermal atomization to Transfer Supported Metal Nanoparticles to Surface Enriched Ni Single atom catalyst

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201808049

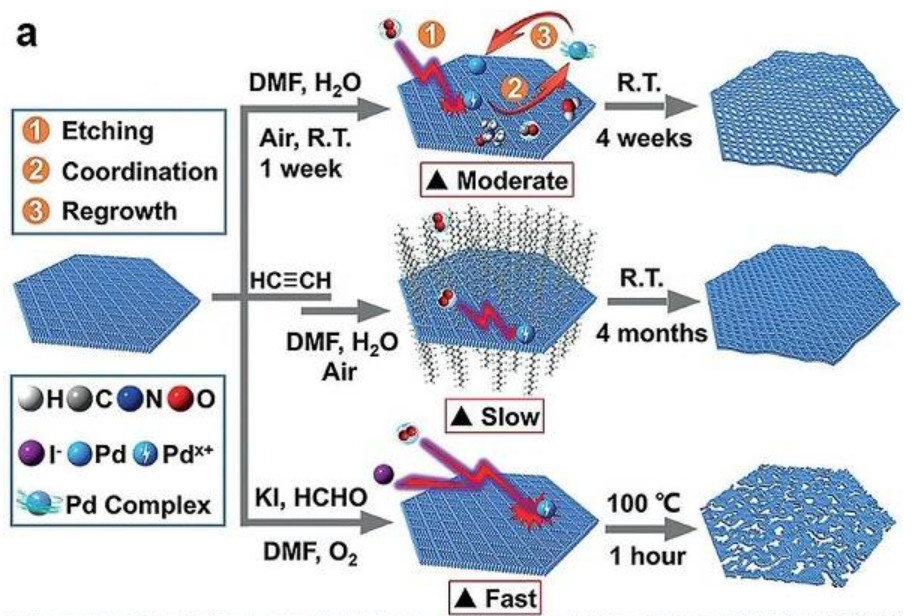

25.对贵金属纳米结构的精确控制可以显著提高材料的原子利用率,降低贵金属的用量和减小成本的同时保持甚至提高材料的催化活性和稳定性。近年来,仅有几个原子层甚至单原子层的超薄的金属纳米片(NSs)由于其独特的性能引起了广泛的关注。然而,到目前为止,除了在透射电子显微镜(TEM)的测量下,纳米薄片受到电子束的照射形成无序不规则的孔之外,还没有有效的方法来合成有孔的超薄的贵金属纳米结构。纳米片上制造孔,特别是在超薄的贵金属纳米片中精确控制孔的尺寸和密度是相当困难的。

中科大吴宇恩教授课题组采用一种液相缓慢氧化刻蚀的方法制备了一种厚度约为3nm的有序的Pd纳米筛。这种超薄的Pd纳米筛具有内部连接的密集的排列的二维网络结构,而且具有比较有序的孔道结构。独特的介孔结构以及高的比表面积使超薄Pd纳米筛展现出了优异的乙醇电氧化催化性能(在0.8?V vs. RHE,质量活性5.40?A mg?1,比活性7.09?mA?cm?2)。而且,规则的网络结构能够用来支撑其他贵金属材料,比如Pt负载后,其HER活性及稳定性与商业Pt/C相比有较大提升。

该文章发表于(Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 3435 –3438),题为 “Ultrathin Palladium Nanomesh for Electrocatalysis”

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201800552

(中国科技大学供稿)