物理所高丰度稀土基永磁材料的制备与机理研究取得进展

研究进展1:Ce-Nd-Fe-B双主相磁体永磁性能的数值分析

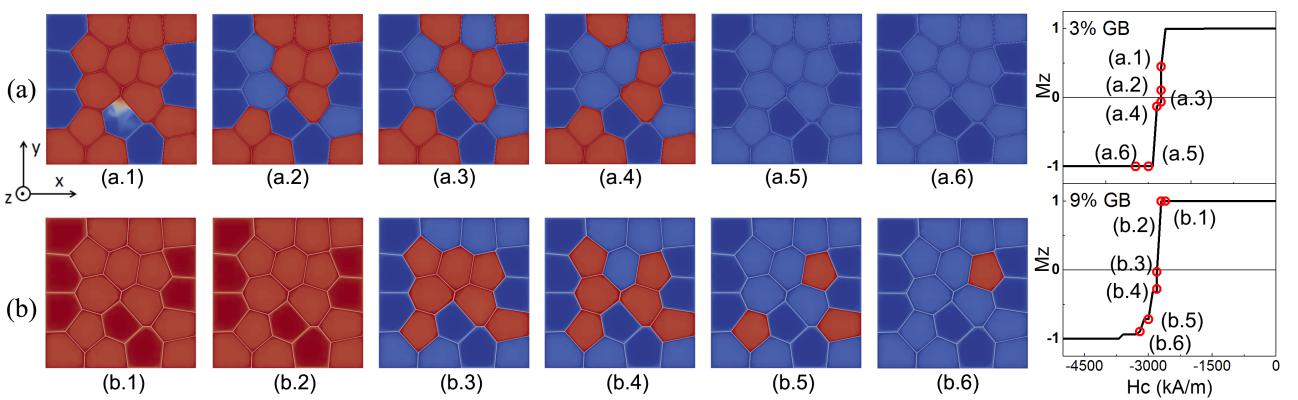

图1 不同晶界相体积分数的双主相Nd-Ce-Fe-B磁体的磁化反转过程图及其对应的退磁曲线:(a)晶界相GB体积分数为3%,(b)晶界相体积分数为9%。z方向的磁化强度用红色(+z)和蓝色(-z)表示

材料的磁学性质尤其是永磁特性与材料的化学成分和结晶形态等内禀特性及显微结构密切相关,而显微结构也同时受制备工艺和内禀特性的双重影响。对于采用双合金工艺制备的烧结永磁体而言,不可避免的元素扩散和成分重整可能使得材料的显微结构与其内禀的成分和成相特性相互关联,两者对永磁性能的影响相互纠缠在一起,从而导致单纯利用实验的方法既难于区分也无法验证,不利于明确地揭示内在的物理机制。

在国家自然科学基金(51590880、51622104)、国家重点研发计划(2014CB643702、2016YFB0700903)、中国科学院海西创新研究院(FJCXY18040302)等项目的支持下,中科院物理研究所赵同云研究员团队利用三维微磁学有限元模型,通过调整晶粒的壳层厚度、Ce替代量、晶界相的体积分数和内禀磁性参数,对核壳结构和晶界相对双主相Nd-Ce-Fe-B磁体的磁化翻转过程的影响进行研究。结果发现磁体的性能对其微观结构和化学成分有着很强的依赖性。在磁场诱导的磁化反转过程中,晶界相较厚时,反向畴的成核始于相对较高的外场;晶界相越厚,晶粒间的磁化反转越慢。如果晶界相是非磁性的,则可以进一步增强矫顽力。而对于核壳型晶粒,富Nd或者富Ce壳层厚度存在一个最佳临界比例,壳层过厚反而会弱化晶粒边缘和中心的化学成分不均匀性。通过设计不同Ce含量和不同晶界相成分的双主相Nd-Ce-Fe-B烧结磁体实验,验证了连续晶界相的形成可以有效地降低相邻晶粒间的交换耦合作用,有助于抑制整个磁体的矫顽力降低。这些结果表明本文所用的理论模型能够合理地描述双主相磁体的特征,为进一步深刻理解双主相RE-Fe-B磁体的矫顽力机制提供了有效的理论模型支持。

相关结果发表在J. Phys. D: Appl. Phys. 52, 135002 (2019)杂志上。

文章链接:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aaff42/pdf

研究进展2:基于拓扑电路网络的电磁反演方法设计

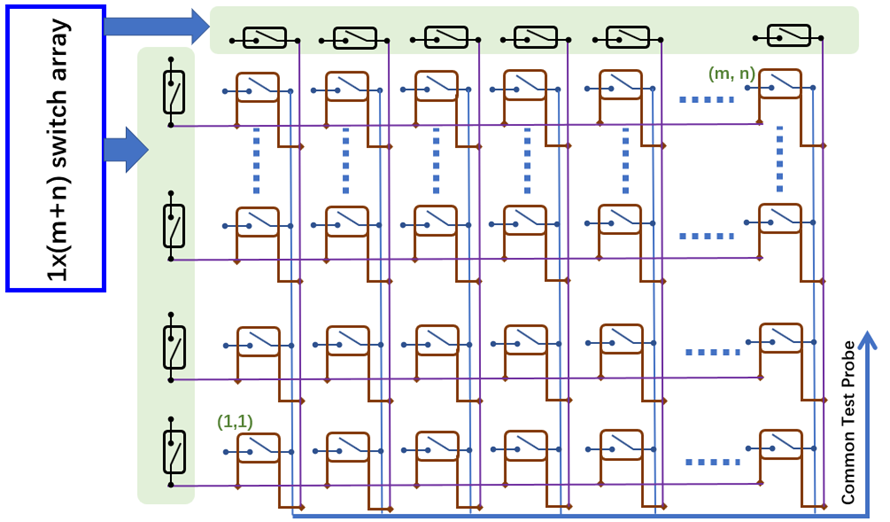

图2 用于电磁反演仿真的实体电路结构图。

电磁探测是指对被测物的电磁性质进行探测,以反演该被测物的内部结构和各种特性。电磁探测技术已广泛应用于无损探伤、电磁勘探、高通量材料表征、生物脑电脑磁等诸多领域。然而,现有的电磁探测技术往往存在空间分辨力不高、吞吐量低等局限。而随着各学科(例如电磁勘探、生物脑磁脑电等脑机接口与辅助诊断、电磁材料基因芯片的电磁性质探测等)的高速发展,人们越来越期待从分布测量结果反演电磁性质或电磁活动的方法具有更高的空间分辨力以及更大的吞吐量。

为了进行高效的电磁反演,并增加反演结果的可靠性,陆俊设计了一种基于实体电路网络的电磁探测信息反演方法,包括1)构建实体仿真电路网络,其由多个基本电路单元构成;2)获取实际电磁探测数据;3)通过对所述仿真电路网络注入电流来模拟电磁探测激发场,通过扫描所述仿真电路网络来获得仿真高空间分辨响应数据,用各个所述基本电路单元的电路参数来模拟所述被测物的各个不同位置处的电磁参数;并且,基于上述对应关系,通过对仿真电路网络的电流注入和响应过程来模拟对被测物的实际电磁探测过程,然后根据所述电流注入和响应过程的已知信息,来计算所述实际电磁探测过程中的未知的电测探测信息。

陆俊已为“电磁探测信息反演装置与方法”申请发明专利号201910828936.6。

研究进展3:CeO2和纳米ZrO2对CaO–Al2O3–MgO–SiO2基玻璃陶瓷结晶行为和机理的影响

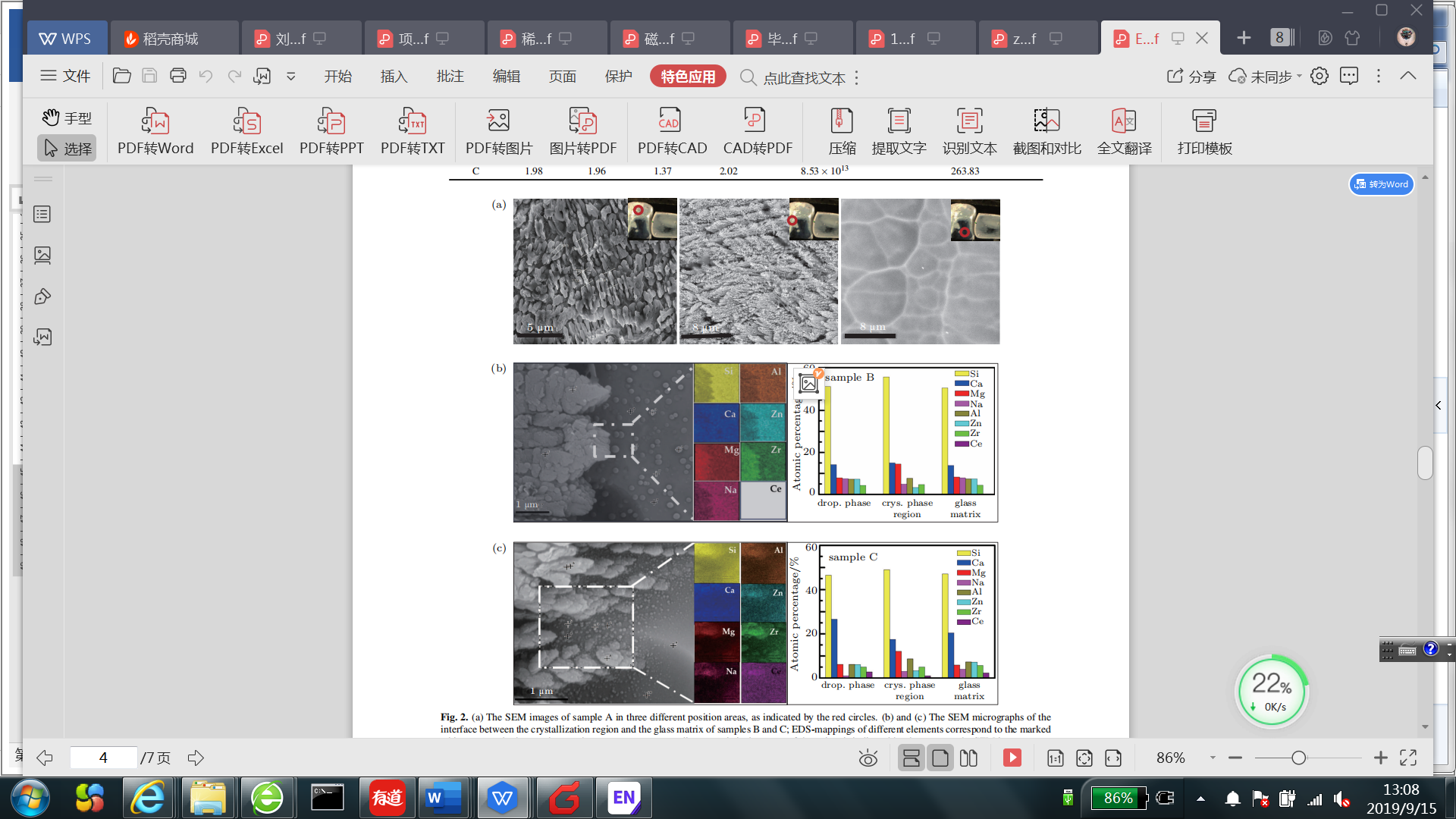

图3 (a)样品A在三个不同位置区域(红色圆圈所示)的SEM图像。(b)和(c)分别为样品B和C的结晶区域与玻璃基体界面的SEM显微图,扫描电镜(SEM)图像上的十字表示各点统计平均值对应的原子百分数。

含有透辉石的微晶玻璃不仅可以用于核废料,并且可以作为固体氧化物燃料电池的密封材料。基于CaO–Al2O3–MgO–SiO2 (CAMS)的透辉石玻璃陶瓷由于具有许多优越的物理、化学和生物性能,因而引起了人们极大的研究兴趣。CAMS基透辉石玻璃陶瓷不仅可以用作建筑材料,还可以制成管道和固体燃料电池的密封剂。在工业生产中,复合粉煤灰、金属尾矿、固体废弃物、高炉炉渣等可用于合成CAMS基玻璃陶瓷,晶体生长时可以将原料中的少量杂质原子溶解到晶相间隙或玻璃网络中,以避免对材料性能的过度影响。因此,从工业应用和环境保护的角度来看,制备玻璃陶瓷对于废弃物利用具有重要意义。

在国家自然科学基金(51590881)、科技部国家重点研究计划(2016YFB0700903)、中国科学院海西创新研究院(FJCXY18040302)等项目的支持下,中科院物理研究所赵同云研究员团队重点研究纳米级ZrO2和CeO2对于CAMS基玻璃陶瓷生长机制、相成分、结晶行为和显微结构的影响。研究发现,在玻璃陶瓷中使用纳米尺度的ZrO2作为成核剂,由于活化能降低,有利于材料在相对较低的温度下结晶,而加入CeO2后活化能增加。利用扫描电镜和电子背散射衍射对其微观结构和取向进行观测,玻璃陶瓷内部出现玻璃相和结晶相两个可分辨的层。在不含CeO2的样品中,c轴垂直于两层界面,呈现出明显的多晶透辉石结构。通过对比实验,证明了添加CeO2的样品中透辉石颗粒的c轴与界面平行。

相关结果发表在Chin. Phys. B 28(7), 078107 (2019) 杂志上。

文章链接:http://cpb.iphy.ac.cn/CN/abstract/abstract74245.shtml

(物理所供稿)