我国在储能材料研究方面取得系列进展

更新日期:2014-01-29 由于新型钙钛矿型太阳能电池成本低廉,被《科学》杂志评为2013年十大科学突破,国际权威专家认为其将促进光伏能源产业产生革命性改变。为进一步提高钙钛矿的吸收特性,该实验室逄淑平开发出一种新钙钛矿材料(NH2CH=NH2PbI3),该材料禁带宽度1.43 eV,极大地拓展了光谱吸收范围,并提高了光电转化效率。该材料具有良好的热稳定性,在低成本柔性太阳能储能领域如光伏大棚有着广阔的应用前途。相关成果发表在《材料化学》杂志(Chem. Mater., 2014, DOI:10.1021/cm404006p)上,并已申请专利保护。

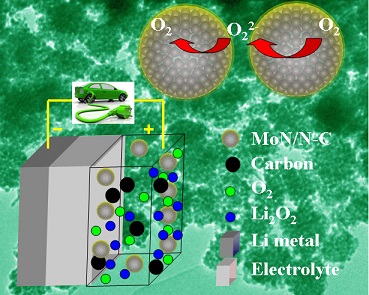

锂空气电池作为理论能量密度最高的新型电池,其能量密度可与汽油相媲美,被业界誉为“终极电池”,是下一代电动车电源的理想选择。为了提高锂空电池的循环性能,该实验室张立学和董杉木等科研人员经过长期攻关,通过界面复合技术减少了其与放电产物发生的副反应,大大提高了电池的循环性能,有效解决了目前锂空气电池面临着循环寿命较低等瓶颈问题。相关成果发表在Chem. Commun.(2013, 49, 3540-3542)、ACS Appl. Mater. Interfaces(2013, 5, 3677−3682)和J. Phys. Chem. Lett.等杂志。

隔膜是制约动力锂电池发展的瓶颈问题,开发低成本、高强度、耐高温和阻燃的高端锂电池隔膜迫在眉睫。该实验室孔庆山和张建军等利用具有自主知识产权的湿法抄纸和界面复合等技术,以纤维素为原料,耦合耐高温聚合物和阻燃功能组分,成功制备出新型高安全性阻燃纤维素动力电池隔膜。该隔膜阻燃性能极佳,尺寸热稳定性能好、电解液浸润优异,大大提升了电池的安全性能和使用寿命。研究成果发表在《科学报告》、RSC Adv. (2014, 4, 7845-7850)和《ACS可持续化学与工程》(ACS Sustainable Chem. Eng., DOI: 10.1021/sc400370h)上。

硅、锗等材料具有超过石墨负极3~10倍的理论容量,被认为是下一代高能量密度锂离子电池负极的重要选择。然而,因其在充放电过程中巨大的体积形变,造成其充放电循环性能差的缺点。该实验室张传键采用先进材料制备技术将纳米尺寸的硅、锗材料负载于弹性骨架中,有效缓冲在充放电过程中的体积膨胀,显著提高了电池的循环性能,相关成果发表在RSC Adv.(2013, 3, 1336-1340)和ACS Appl. Mater. Interfaces(2013, 5, 12340−12345)。

商业化锂离子电池电解液中的锂盐LiPF6热稳定性差,60℃就会发生缓慢分解,分解副产物还会引发一系列的电极反应,严重时甚至会导致事故。针对这一问题,该实验室刘志宏开发出新型单离子型聚合物硼酸锂盐(CN201210425872.3和CN201210425838.6)。该类聚合物锂盐绿色环保,热稳定性好(热分解温度在300℃以上)。即使在80℃条件下,利用此盐所组装的磷酸铁锂电池也能表现出优异的循环性能(Electrochimica Acta, 2013, 92, 132-138),开发的电解质体系还极大地改善了锰酸锂电池的高温循环稳定性。相关成果发表在 Solid State Ionics(2013, DOI:10.1016/j.ssi.2013.09.007)。

新型过渡金属氮化物催化剂的锂空气电池示意图

(

(

高性能阻燃纤维素复合隔膜示意图

(来源:中科院青岛生物能源与过程研究所;http://www.qibebt.cas.cn/xwzx/tpxw/201401/t20140125_4029332.html )