化学所实现分子层次的近红外电致变色

更新日期:2015-04-22近红外电致变色是指在外电场或电流作用下,材料的近红外吸收光谱发生显著变化的现象。近红外电致变色材料在光纤通讯和信息存储方面具有重要应用价值。由于其丰富的电化学和光吸收性能,金属有机共轭材料吸引了众多学者的兴趣,并在分子电子学的多个领域得到广泛应用。

近年来,中国科学院化学研究所光化学院重点实验室的科研人员设计、合成了多种基于环金属钌配合物的金属有机共轭材料,分别在溶液状态(J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 15697; Chem. Commun. 2012, 48, 5680; Chem. Commun. 2014, 50, 10082; Chem. Eur. J. 2014, 20, 17466)以及电聚合薄膜状态(J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 20720; Coord. Chem. Rev. 2013, 257, 1357; Chem. Sci. 2014, 5, 932)实现了较高性能的近红外电致变色现象。

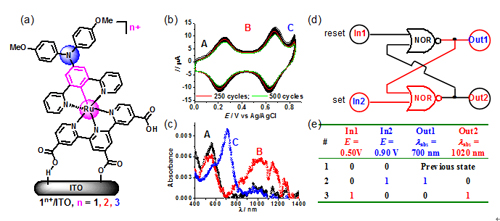

最近,在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,科研人员制备了相关材料的自组装单层膜(图(a)),实现了分子层次的多态近红外电致变色(J. Am. Chem. Soc.2015, 137, 4058)。该薄膜具有两步可逆氧化还原过程,对应A、B、C三种不同氧化还原状态(图 (b)、(c)),并且每种状态具有明显不同的吸收光谱。由于分子内胺-钌之间存在强电子相互作用,材料在中间B状态下呈现较强近红外吸收。在外电场作用下,薄膜可以在三种状态之间多次循环切换。以中间电压和高氧化态电压为输入信号(In1、In2),以700纳米和1020纳米处的光吸收为输出信号(Out1、Out2),科研人员实现了类似R/S触发器(reset/set flip-flop)的信息存储(图(d)、(e))。

分子层次的近红外电致变色,图来源:www.iccas.ac.cn