《自然》子刊论文精选(1)

更新日期:2015-09-091. 宁波材料所有机太阳电池研究取得重要进展

近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所葛子义研究员领导的有机光电材料与器件团队在有机太阳电池领域取得了重要研究进展,相关研究成果于发表在8月份的《自然·光子学》期刊上(Nature Photonics, 2015, 9, 520-524, DOI: 10.1038/nphoton.2015.126)。

有机太阳电池因其质轻、价廉、易于大面积制备成柔性电池等优点,在便携式电子设备、光伏建筑一体化和军事等领域具有巨大的应用潜力,成为太阳电池研究领域的重要发展方向。目前制约有机太阳电池商业化应用的主要因素是效率和稳定性两大难题。对于有机光伏器件而言,界面修饰层起着极为重要的作用,不仅可以优化活性层吸收和调节其光场分布,而且能够调节电极的电荷收集势垒,实现光生载流子的有效传输,是提高有机太阳电池效率和稳定性的有效手段之一。

该研究团队合成了一种制备工艺简单、价格低廉、可用醇类溶剂湿法加工的有机非共轭小分子作为有机太阳电池的阴极界面,代替传统需要蒸镀的Ca、Mg、LiF或结构复杂的有机共轭类聚合物等界面材料,用于电池的界面调控。团队成员利用这类材料对有机太阳电池器件界面和结构进行优化,把单结正型聚合物太阳电池的光电转换效率提高至10.02%,突破了单结有机太阳电池10%的效率瓶颈,同目前广泛使用的Ca/Al电极相比,电池的光电转换效率提高了近25%。作者表示,相关结果经过国家光伏质检中心的认证,是公开认证最高效率的单结有机太阳电池之一。

(来源:中科院宁波材料所)

2. 中科大纳米尺度化学识别获重要进展

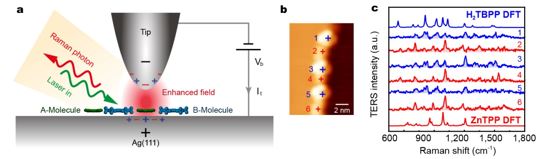

纳米尺度上的化学识别对于微观结构设计与功能调控至关重要,而实现相邻不同分子的化学识别则代表着识别技术的一种极限挑战。最近,中国科学技术大学微尺度物质科学国家实验室单分子科学团队董振超研究小组继2013年成功实现亚纳米分辨的单分子拉曼光谱成像之后,又在国际上首次实现紧邻的不同分子的拉曼光谱识别,在高空间分辨的化学识别领域又取得重要进展。该成果7月27日在线发表在《自然·纳米技术》上(Nat. Nanotechnol., 2015, DOI: 10.1038/nnano.2015.170)。

由于拉曼散射光中包含了丰富的分子振动结构信息,不同分子具有不同“指纹”特征的拉曼光谱,因此拉曼光谱技术已成为物理、化学、材料、生物等领域研究物质组成和结构的重要手段。但常规拉曼技术无法在分子水平上识别微观物质的组成与结构,而新兴的针尖增强拉曼(TERS)技术则结合了拉曼光谱技术高化学灵敏度和扫描探针显微术高空间分辨的双重优势。但TERS技术是否能够克服相邻不同分子的拉曼信号的干扰?相邻分子的结构相似度及其间距到底可以达到什么样的识别水平?这些都是亟待解决的关键问题。

针对上述挑战,董振超小组选取了两种结构相似的卟啉衍生物分子。研究结果表明,即便二者同属卟啉分子家族,利用超高分辨的非线性TERS技术,仍然可以对距离约0.3纳米的不同卟啉分子进行清晰的化学识别,所测得的拉曼光谱具有各自特征的振动“指纹”,能够明显区分分子的“身份”和结构。

董振超表示,该成果是化学识别极限能力的一个重要进展,有可能在未来的表面反应、催化、分子器件,甚至包括蛋白质测序在内的生物分子高分辨识别等研究中得到广泛应用。

图注:a. TERS的原理示意图;b. 交替吸附在Ag台阶上并处于范德华接触距离(约0.3 nm)的两种不同卟啉分子的STM图像;

c. 在b图中相应分子中心位置采集的TERS光谱以及理论模拟光谱;图来源:中国科学技术大学

(来源:中国科学报)

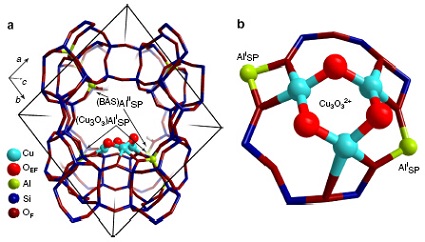

3. 仿生铜催化剂催化甲烷选择性氧化为甲醇

慕尼黑工业大学、埃因霍芬理工大学和阿姆斯特丹大学组成的国际研究小组开发了一种新的仿生沸石催化剂,为小规模的“气至液”反应铺平了道路,可以将天然气转化为液体。他们研究了甲烷选择性氧化为甲醇的机理,并确定了三核铜氧簇作为沸石微孔内的活性中心。

慕尼黑工业大学的Lercher研究小组受pMMO生物酶的启发,开发出一种具有高度结构化的改性沸石多孔材料,这种具有丝光沸石结构的铜交换沸石能够模拟pMMO的反应性,选择性地氧化甲烷生成甲醇。

图来源:Nature Communications 期刊

这个国际研究团队利用密度泛函理论、广延X射线吸收精细结构、原位X射线吸收光谱法等对该沸石结构进行分析,发现其催化机理和催化位点都与pMMO极为相似。

研究结果表明,沸石的微孔提供完美的密闭环境,能够高选择性地稳定中间体含铜三聚体分子。三核铜氧簇在活化甲烷的C-H键及随后转化成甲醇的过程显示高度反应活性。

这一研究成果于6月25日发表在《自然·通讯》上(Nat. Commun., 2015, DOI: 10.1038/ncomms8546)。

(摘自:http://www.x-mol.com/news/736)

相关阅读:物理学家组织网报道

4. 廉价镍催化剂催化芳香酯与硼酸的交叉偶联反应

最近,来自日本名古屋大学和美国埃默里大学的化学家们将Suzuki-Miyaura交叉偶联反应中的催化剂换成经济和环境友好型的镍催化剂,催化芳香酯和硼酸间的脱羰化交叉偶联反应,并取得了良好效果,产物收率较高。该研究成果发表于《自然·通讯》(Nat. Commun., 2015, DOI: 10.1038/ncomms8508)。

研究人员已经证明,利用简单易得的酯可以合成有用的交叉偶联产物,包括植物代谢物如黄酮及其衍生物,以及用于治疗高血压的药物替米沙坦的衍生物,大大扩展了Suzuki-Miyaura交叉偶联反应中底物的适用范围。

乙酸镍较之醋酸钯要便宜大约300倍,对芳族酯和硼酸之间的交叉偶联反应催化性能高,能得到克级产物。此外,一系列的芳香酯底物都适用于该反应,且没有观察到脱羰偶联反应的副产物。

(摘自:http://www.x-mol.com/news/705)

相关阅读:物理学家组织网报道

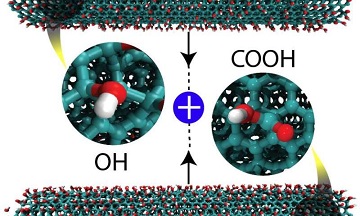

5. 美材料学家利用碳纳米管成功制备纳米带

美国莱斯大学日前发明了一种非常简单的方法利用碳纳米管制备石墨烯纳米带,即通过研磨。

莱斯大学的材料学家Pulickel Ajayan说:此方法即是将两种不同类型的化学修饰碳纳米管混合。在研磨时,它们相互接触,从而发生反应并分开,目前此方法常用于化学溶液中。

Ajayan说道,这个过程仍然还是一个将分子附着在纳米管上的化学反应,即功能化。有趣的是,这个类似于研磨的简单过程可以提供固体纳米结构之间的强化学耦合,并得到许多具有特定功能的新型纳米结构产物。

图来源:莱斯大学

在试验中,研究人员制备了两组多壁碳纳米管,一种被羧基修饰而另一种被羟基修饰。当将其放在研钵中使用研杵研磨20分钟以上时,这些化学添加剂相互发生反应,使得碳纳米管变成纳米带,此过程中还产生了一种副产品水。相关研究成果6月15日发表在《自然·通讯》上(Nat. Commun., 2015, DOI: 10.1038/ncomms8291)。

(摘自 科学之家)

相关阅读:物理学家组织网报道

6. 世界上最小的晶体管问世:仅分子大小

在拯救摩尔定律的道路上,大家似乎都卯足了劲。不久前,IBM宣布研发成功7nm芯片,而现在,又有研发团队宣称制备成功了有史以来最小的晶体管——只有单个分子大小。

实现这一惊人成就的是来自一支德国、日本和美国的联合研究团队,他们在砷化铟晶体衬底上使用12个带正电的铟原子环绕一个酞菁分子,然后就得到了一个晶体管。相关研究成果发表在《自然·物理》期刊上(Nat. Phys., 2015, DOI: 10.1038/nphys3385)。

早在2012年,IBM就宣称成功将单个比特的信息集成到了12个原子构成的结构上,而这一次晶体管的制备成功又是在这一基础上的巨大飞跃。这个晶体管直径仅为167皮米(10-12米),比之前最小的电路还要小42倍。

这一成就的基础是研究人员意外发现酞菁分子的取向会受到其上电荷的影响,然后通过扫描隧道电子显微镜的电子流限制铟原子的运动,将铟原子精确地限制在特定的栅格内。

但是这一研究成果还处于早期阶段,实用化还遥遥无期,但这一研究成果铺平了实现大规模量子计算的道路,但具体的情况还有待进一步验证。

(来源:雷锋网)

7. 碳掺杂BN纳米片用作光催化剂(Carbon-doped BN nanosheets for metal-free photoredox catalysis)

Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8698

生产可用于光催化储能的半导体催化剂是现代化学中的一个重要课题。福州大学的王心晨课题组报道了一种简单的方法制备三元半导体——氮化硼碳,并且证明了它在光照条件下催化水解和还原二氧化碳方面的性能。这种B-C-N分子具有二维的电子云结构,通过改变C原子的量,其功能性可以调节。这种由丰富元素组成的光催化剂有利于对太阳能的开发利用。

8. 金纳米带中4H六角相的稳定化(Stabilization of 4H hexagonal phase in gold nanoribbons)

Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8684

金、银、铂、钯常常以面心立方体的结构形成晶体。加州大学伯克利分校的杨培东和新加坡南洋理工大学的张华组成的联合研究团队报道了高产率合成4H六角相结构的金纳米带的方法,这种亚稳态结构在之前的研究中从未有过报道。通过在室温条件下的配体交换,这些金纳米带会由4H六角相转变为面心立方体。用外延生长的方法在4H金纳米带表面生长银、铂、钯,可以得到这些材料的稳定的4H六角相晶体。作者认为他们的发明或许为贵金属纳米材料的合成提供了一种新方法。

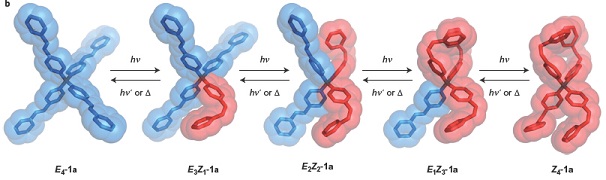

9. 星形偶氮苯四聚体分子晶体孔隙率的光诱导可逆转变(Photoinduced reversible switching of porosity in molecular crystals based on star-shaped azobenzene tetramers)

Nature Chemistry, DOI: 10.1038/nchem.2304

有些固体材料在光诱导下发生可逆的构型转变,进而展示出不同的物理化学性质。开发这类材料对于分离、催化、光电子器件、全息影像、机械驱动和太阳能电池等领域具有重要意义。Massimo Baroncini等人报道了一系列偶氮苯四聚物分子,这种分子在E构型下形成多孔分子晶体,孔隙率随分子外围取代基的变化而改变。此外,这类分子在固态时可以有效的发生E到Z构型的光异构化,此时分子变为无空隙无定形态的熔融相。在光照或加热的条件下,分子又会回到结晶态和多孔相。作者称这类线型分子结构多样、合成容易,有潜力应用于工程技术方面。

10. 交替给受体单元组成的柔性分子线的电导率(Conductance of a single flexible molecular wire composed of alternating donor and acceptor units)

Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8397

分子级电子材料主要涉及了解载流子在单分子中的传输机理。一个关键的问题是在线性单分子中电荷传输的能力,这可以通过分子长度与电流衰减的关系来表征。为提高单分子的电导率,材料设计有两个策略,一种是使用刚性构筑单元,另一种是将材料的带隙降低到零。前者牺牲了材料的柔性,后者牺牲了材料的化学稳定性。Nacci 等人报道了一种基于交替给受体单元的共轭聚合物,这个聚合物具有极高的电导率,同时又保持了柔性结构和合适的带隙。更重要的是,电子态空间分布测试显示,沿着分子线的电子离域似乎并不是必须的。

11. 芳炔化合物的表面生成及原子力显微镜成像(On-surface generation and imaging of arynes by atomic force microscopy)

Nature Chemistry, DOI: 10.1038/nchem.2300

很多化学反应中都会生成活性中间体。不过,由于极短的寿命和极高的反应活性,使得对它们的表征非常困难。芳炔化合物在过去的上百年时间里都被认为是活性极强的反应中间体,因此在合成化学中应用广泛。Niko Pavliček等人在极薄的绝缘薄膜上合成出多环芳炔,并借助低温扫瞄隧道显微镜和原子力显微镜技术对其进行了表征。键级分析技术表明分子中积累多烯共振结构占据主导,并且在低温下芳炔的反应活性受到抑制。他们的工作为更深入认知这类神秘的分子打下了基础。(更多阅读:http://www.x-mol.com/news/793)

12. 纳米多孔碳球的设计及应用(Molecular-based design and emerging applications of nanoporous carbon spheres)

Nature Materials, DOI: 10.1038/nmat4317

过去十年间,纳米多孔碳球的合成及应用取得了巨大的进步。Jian Liu等人就纳米多孔碳球的制备技术以及潜在应用撰写了相关综述文章。文章第一部分介绍了纳米多孔碳球的合成方法,包括Stöber法和自组装等方法,特别关注了在分子层面的设计方法及功能化策略。第二部分主要介绍纳米碳球的应用范围,包括吸附、催化、分离、储能、生物医药等。最后一部分主要介绍该领域当前遇到的问题以及未来商业化的发展方向。

13. 高分辨率透射显微镜观察单壁碳纳米管间的分子相互作用(Molecular interactions on single-walled carbon nanotubes revealed byhigh-resolution transmission microscopy)

Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8732

有机芳香分子结构与功能间的密切关系吸引了科学家们的研究兴趣。特别是对二元体系(一个单元由两个分子组成),需要细致发现分子间的相互作用。Umeyama等人发现,单壁碳纳米管(SWNT)的侧壁是一种独特的可研究二元体系的平台,因为它可以通过高分辨透射电镜被直接观察到。他们将芘分子以共价键的方式连接到SWNT上,发现两个分子的取向不同会导致芘二聚体的光物理性质不同。作者表示这种方法对研究分子间相互作用非常有用。

14. 配体与底物通过次级相互作用定位的间位C-H硼化反应(A meta-selective C–H borylation directed by a secondary interaction betweenligand and substrate)

Nature Chemistry, DOI: 10.1038/nchem.2322

特定选择的C-H键转变或许是合成有机分子中最高效的方法。不过,有机分子中较多的C-H键和较高的反应活化能阻碍了反应的进行。反应底物中的定位基团常用来控制选择性,尤其是对芳香基团临位定位的控制十分有效。Yoichiro Kuninobu等人设计了一个新的铱催化剂体系,可以催化芳香化合物中间位的C-H硼化反应。联吡啶基配体上连有尿素基团。尿素与底物上的氢键发生次级相互作用,使得铱原子更加靠近间位,从而控制选择性。

15. 包含量子点的单纳米线在室温下产生激光(Room-temperature lasing in a single nanowire with quantum dots)

Nature Photonics, DOI: 10.1038/nphoton.2015.111

半导体纳米线激光器因其具有体积极小、发光效率高等优势,因而在纳米光子、纳米光学、纳米生物技术等领域备受瞩目。将低维度量子纳米材料整合到纳米线中能在许多方面提高器件性能,如阈值电流、微分增益和温度灵敏度等。量子点是可以满足这些需求的纳米技术,不过,将纳米线插入到单个纳米线却非常困难。Tatebayashi等人报道通过合理设计纳米线空洞,将50个量子点插入到单个纳米线中,实现室温下的激光发射。他们的发明为实现超小、超低功率激光系统打下基础。

16. 非光敏纳米粒子的光控自组装(Light-controlled self-assembly of non-photoresponsive nanoparticles)

Nature Chemistry, DOI: 10.1038/nchem.2303

依靠外界刺激(特别是光)引导纳米尺度的物体可逆组装是一种很重要的技术手段,它有利于促进纳米制造以及药物传输等多种技术的发展。不过,目前报道的文章都是基于光敏性的纳米颗粒,这使得其制备困难而且会破坏其性能。Rafal Klajn等人报道了一种用光来驱动纳米粒子可逆组装的新方法,而他们所用到的纳米粒子是非光敏的纳米粒子。纳米粒子自组装的过程是定量的,无论在溶液还是在胶体中都没有明显的疲劳。将纳米粒子胶体以特定的方式暴露于光线中可以绘制出图案,失去光照一段时间后图案便会消失。

17. 钴原卟啉将二氧化碳电催化还原为一氧化碳和甲烷(Electrocatalytic reduction of carbon dioxide to carbon monoxide and methane at an immobilized cobalt protoporphyrin)

Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms9177

将二氧化碳和水通过电化学转化为有用的产物是完成碳循环过程的关键步骤。Jing Shen等人将钴原卟啉固定在热解石墨电极上,在低的超电势(0.5V)下,将二氧化碳还原。这一反应的效率和选择性可以媲美目前报道的性能最优异的卟啉基电催化剂。反应的主要产物为一氧化碳,副产物为甲烷。这一发明为设计更好的催化剂提供了策略。

18. 独立多孔激光可用于细胞鉴别和标记

《自然·光子学》9月份报道了一种独立多孔激光的研发,为了标记生物细胞和监测其健康状况提供了一种新方法(Nature Photonics, 2015, DOI: 10.1038/nphoton.2015.129)。

发光探针,比如荧光染料和蛋白,是一类有用的生物化学感应工具。但是这类探针的发射光谱相对较宽,从而很难区分生物组织中分子的宽背景发射光谱。

Matjaž Humar和Seok Hyun Yun等人通过实验成功展示了他们将数滴混合了荧光染料的油类或脂类注入细胞中,从而让普通细胞转变成微型激光器。这些液滴相当于小型球形激光空穴,起着限制光线的作用,当细胞被光的短脉冲刺激时,便会发射激光。重要的一点是,激光的确切波长取决于细胞内的机械应力水平,这为检测细胞内的细胞质应力提供一种灵敏的方法。此外,利用不同尺寸大小的荧光聚苯乙烯液珠代替之前的液滴,研究人员发现激光的颜色可以改变,因而可以对某个细胞进行特定的鉴定或标记。从原理上说,该方法可以扩展应用于数千个细胞的独立标记。

(来源:中国科学报)

(杨琛整理,其中没注明来源的7-17条 摘编自新材料在线)