《自然》子刊论文精选(2)

更新日期:2015-09-091. 新型固态电解质助力高性能电池:能量密度高三成

美国麻省理工学院(MIT)和韩国三星公司的研究人员在电解质材料研究方面取得突破。他们找到一种新型固态电解质材料,能一次性解决传统锂离子电池在容量、体积、寿命和安全上所面临的多种问题,有望造就出一种性能优异且更为安全持久的电池。

在新研究中,MIT材料与工程学教授格布兰德·塞达尔(Gerbrand Ceder)所带领的研究小组避开热门的电极材料,从电解质材料入手,开辟了一条全新的途径。相关论文发表在8月17日的《自然·材料》杂志上(Nat. Mater., 2015, DOI: 10.1038/nmat4369)。

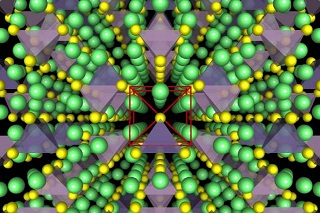

该研究小组在对多种材料进行分析后发现,一种被称为超离子的锂离子导体是一种非常理想的材料。它是一种锂、锗、磷和硫的化合物,能替代锂离子电池中常用的电解液。

图来源:Yan Wang / 麻省理工学院

目前,常见的锂离子电池使用的是液体电解质,这是一种有机溶剂,容易引发过热、起火等问题。固态电解质则能完全避免这一问题。Ceder称:“你可以把电池往墙上摔,在电池上钉钉子,电池中不存在能燃烧的物质。”他指出,使用固态电解质的电池几乎不会退化,这也意味着电池能使用“数十万个周期”。相比之下,有机电解液的电化学稳定性有限,会随时间推移而丧失产生电荷的能力。

此外,固态电解质还拥有其它优势:例如在占用空间不变的情况下能存储更多电能,可将能量密度提高20%至30%;这种电池对温度不会过于敏感,即便是在极端低温条件下也能正常工作。

(综合 科技日报、中关村在线报道)

相关阅读:物理学家组织网报道

2. 锡烯二维晶体薄膜材料问世

二维类石墨烯晶体锡烯具有极其优越的物理特性,是一类大能隙二维拓扑绝缘体,有可能在室温下实现无损耗的电子输运,因此在未来更高集成度的电子学器件应用方面具有极其重要的潜在价值。但是由于巨大的材料制备和物理认知上的困难,如何在实验上制备出锡烯材料,成为当前国际凝聚态物理和材料学领域科研人员努力的焦点。近期,上海交通大学教授钱冬和贾金锋团队成功地利用分子束外延技术,在国际上首次制备出锡烯二维晶体薄膜材料。相关研究成果于8月3日发表在《自然·材料》上(Nat. Mater., 2015, DOI: 10.1038/nmat4384)。

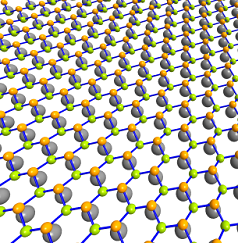

在前期研究基础上,研究人员精确控制生长条件,发现基底材料上锡原子的生长方式发生了变化,并逐渐形成了层状的薄膜。为了证明所制备的薄膜是锡烯,研究人员通过大量的实验比对,最终成功观察到双原子层内部结构,并精确测定了双原子层的相对高度。

左:锡烯薄膜表面形貌图;右:锡烯薄膜原子模型图,来源:上海交通大学

“第二个难题就是如何确定外延薄膜的电子能带结构。”贾金锋表示,由于薄膜厚度不到0.4纳米,而用来确定电子能带结构的角分辨光电子能谱信号中包含了众多的基底信号,这造成了极大的混淆。研究团队创新性地将锡烯的生长设备搬到同步辐射光源,利用同步辐射光源光子能量和光子偏置可变的特性,成功实现了锡烯的电子能带结构和基底信号的完全分离,并进一步利用原位表面电子掺杂的方法,精确确定了空态的部分能带结构。研究发现,实验确定的原子结构及电子能带结构和第一性原理计算的结果具有优异的一致性,从而真正地证实外延生长的确实是二维锡烯薄膜。

(来源:中国科学报)

相关阅读:物理学家组织网报道

3. 意美科学家以量子点窗户打造太阳能聚光板

先前的量子点设备——发光太阳能聚光器(LSC),采用了有毒的重金属镉,而且光吸收率低,颜色泛黄/红,不适宜用于居住环境。意大利米兰比可卡大学与美国洛斯阿拉莫斯国家实验室合作,采用铜(Cu)、铟(In)、硒(Se)和硫(S),研发出新的量子点设备,简称CISeS。这种配方不含重金属,也不会显出任何颜色,但发射的红外光却非常适合用于太阳能电池。

目前还存在的问题就是成本较高,但比之前的量子点设备已经降低很多了。这项成果可以用在任何的透明窗户上,解决城市的能源问题。研究成果于8月24日在线发表在《自然·纳米技术》上(Nat. Nanotechnol., 2015, DOI: 10.1038/nnano.2015.178)。

(摘自 材料人网)

4. 清华制成可调色石墨烯LED

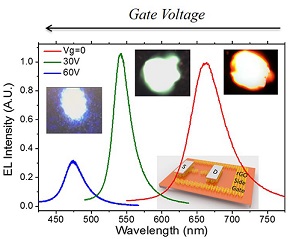

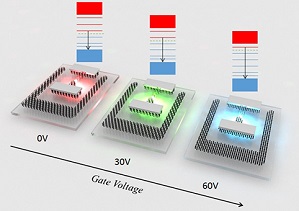

清华大学微纳电子系教授任天令领导的研究小组日前从两种不同形式的石墨烯中制作出了新型发光材料,第一次在基于石墨烯材料的发光系统中证明,仅用一个LED就可调整出不同颜色的光,几乎覆盖整个可见光光谱的所有颜色。该研究成果在线发表在《自然·通讯》上(Nat. Commun., 2015, DOI: 10.1038/ncomms8767)。

发光二极管(LEDs)的发光颜色和波长均由发光材料决定,一旦制备完成,两个属性就被确定下来。到目前为止,用一个LED来改变灯光颜色的想法很难实现。任天令的研究小组研制的可调色石墨烯LED覆盖了从450 nm波长的蓝光到750 nm波长的红光,但深蓝色和紫罗兰色除外。

左:通过栅极电压调控发光波长的光谱图;右:通过栅极电压调控发光波长的机制图;来源:清华大学

实现可调节颜色LED的关键材料是石墨烯,从太阳能电池到半导体,石墨烯作为新兴材料都取得了一定的成绩,但此前用这种材料制作的LED灯并未实现颜色可调节,直到此次科研人员将之变为现实。

现有的LED器件在传统显示或照明技术中,通过调整固定的红、绿、蓝三种基色发光单元的亮度来表示颜色或者合成白光。此次具有突破性的研究成果在获得颜色保真度的同时,还能显著减少显示器件内的发光单元数目,从而极大地优化电路进而降低功耗。

(来源:科技日报,2015-7-30,第1版)

5. 效率为22.1%的具有相互交错背接触的黑硅太阳能电池(Black silicon solar cells withinterdigitated back-contacts achieve 22.1% efficiency)

Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/nnano.2015.89

在太阳能电池器件中,硅表面纳米结构(黑硅)是一种有效消除表面反射的方法,它不需要传统的防反射涂层。这种方法可以在提高电池效率的同时降低生产成本。不过,之前将黑硅整合到太阳能电池中的做法,电池的效率都没有超过20% ,主要是由于表面载流子复合增加。Savin 等人通过铝膜的钝化作用,成功的解决了黑硅太阳能电池表面载流子复合的问题。他们制备的黑硅太阳能电池的效率超过22%。作者称这个工作真正意义上解决了表面复合的问题,并有工业生产的实际价值。

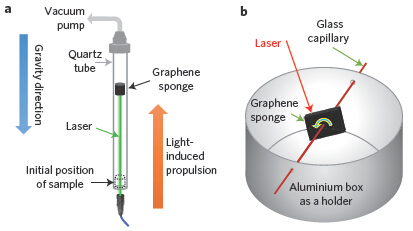

6. 光直接驱动的石墨烯体材料(Macroscopic and direct light propulsion of bulk graphene material)

Nature Photonics, DOI: 10.1038/nphoton.2015.105

用光直接驱动体材料运动是一件非常有挑战性的工作。南开大学化学学院陈永胜教授团队制备了宏观级的石墨烯体材料,这种材料可以被直射光直接驱动。这种石墨烯材料呈现出三维交联的结构,它不仅可以吸收各个波长的光,还可以发射高能电子,以驱动材料运动。石墨烯片的光电特性在石墨烯体材料中被放大。这一结果在空间探索方面(如太阳帆和宇宙飞船)显示出诱人的吸引力。(更多阅读:南开大学新闻网报道)

7. 溶液打印全聚合物太阳能电池(Flow-enhanced solution printing of all-polymer solar cells)

Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8955

限制可溶液加工太阳能电池效率和商业化进程的主要因素在于对活性层微观形貌的控制。斯坦福大学的鲍哲南研究团队以全聚合物体异质结太阳能电池为模型,报道了一种新型的控制打印过程微观相分离的方法。这种方法设计依据在于假设流动可以诱导聚合物结晶,关键点在于用微型印刷叶片来控制液体流动。改善的微观形貌提高了太阳能电池器件的各项参数,包括短路电流、填充因子和开路电压,此外还降低了批次间的差异。

8. 一种克服带隙限制设计高效多级太阳能电池的通用方法(A generic concept to overcome bandgap limitations for designing highlyefficient multi-junction photovoltaic cells)

Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8730

多级太阳能电池的概念被认为是克服单级电池Shockley–Queisser限制的方法。多种太阳能电池技术的最高效率纪录都是有多级电池创造的。不过,目前电流匹配的原则要求不断开发新型的具有理想带隙和厚度的半导体材料。Fei Guo 等人报道了一种通用的手段来解决这一限制。通过将并联电池和串联电池整合到三级电池中,他们发现可以极大地扩大材料的选择范围,打破了电流匹配的限制。为了证明这一方法,他们用喷墨打印的方法制备了三级电池,电池获得了高达68%的填充因子。作者认为三级电池结构是未来提升电池效率的一种有效方法。

9. 三元有机太阳能电池的发展现状及前景(Status and prospects for ternary organic photovoltaics)

Nature Photonics, DOI: 10.1038/nphoton.2015.128

在过去几年中,三元有机太阳能电池(OSCs)得到空前发展。这种电池的活性层材料具有多种给体或受体,相比于传统的二元OSCs,电池的各项参数都同时提高。目前,三元太阳能电池的能量转化效率已经超过10%,显示出三元体系光明的前景。Luyao Lu等人就三元太阳能电池撰写了相关综述,他们介绍了三元OSCs的发展历程,重点讨论了材料设计、化学合成及运行机理方面的问题。此外,他们还指出了三元OSCs面临的挑战以及未来这一领域的发展趋势。

10. 石墨烯发射耀眼可见光(Bright visible light emission from graphene)

Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/nnano.2015.118

石墨烯和类似的二维材料在制造极薄、柔性、透明光电子器件方面有很大潜力。特别是石墨烯材料的强的光-物质相互作用,使得开发出性能优异的光探测器、光调制器和电浆子元件。此外,在SiO2衬底上施加偏压,石墨烯还可以发出中红外波段的光。不过,在可见光范围内的发光目前尚未有报道。Kim等人发现,悬置的石墨烯在外加偏压下可以发出耀眼的可见光。在这类器件中,热传输被大幅度抑制,因此热电子局域在石墨烯层的中心,使得热辐射效率提升1000倍。此外,悬置石墨烯与衬底间强的光波干涉还可以用来调节发射光波的波长。这一发现为实现制备石墨烯基超薄、柔性、透明的光学器件开辟了道路。

11. 借助微波和离子液体快速高效地将石墨剥离成“单层”石墨烯(Ultrahigh-throughput exfoliation of graphite into pristine ‘single-layer’graphene using microwaves and molecularly engineered ionic liquids)

Nature Chemistry, DOI: 10.1038/nchem.2315

石墨烯作为一种有机电子材料展示了美好的前景。不过,虽然近来在石墨烯材料的制备方面有了一些进展,但是定量的将石墨剥离成单层石墨烯仍是开发大规模应用器件的障碍。Matsumoto等人报道了一种超高效(产率93%)、超快(30分钟)、超高选择性(95%)制备单层石墨烯的方法。他们的方法是用微波来辐射悬浮于低聚离子液体中的石墨,得到的石墨烯片几乎无结构缺陷。这些石墨烯可重新溶解到离子液体中(100 mg mL-1),并且在施加磁场的环境中还可形成各向异性的胶体。

12. 在SiC表面合成半独立的双层石墨烯纳米带(Synthesis of quasi-free-standingbilayer grapheme nanoribbons on SiC surfaces)

Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8632

将石墨烯按比例缩小至纳米带是将石墨烯应用于器件中的有潜力的方法。在AB堆叠的双层石墨烯中,载流子在纳米材料中的量子局限效应,连同电场诱导的对称打破效应,使得材料具有更宽的带隙。因此,制备AB 堆叠的双层石墨烯纳米带对基础科学和应用科学的研究都是很有意义的。Myriano H. Oliveira, Jr.等人报道了在SiC表面上,通过直接空气热处理的方法,制备半独立AB双层纳米带。实验研究表明,随着纳米带宽度增加,边缘的无序程度也随之增加。

13. 在硅处理的多晶铂衬底上快速合成石墨烯(Rapid epitaxy-free graphene synthesis on silicidated polycryst all ineplatinum)

Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8536

通过化学气相沉积法在金属衬底上大面积合成高质量的石墨烯需要对衬底材料进行抛光处理,而且分子的生长速度缓慢。牛津大学的Nicole Grobert团队报道了一种新型的衬底处理方法,在多晶铂薄膜上覆盖一层硅薄膜,在加热的条件下,硅薄膜与铂发生反应,生成硅化铂层,这层分子能填平表面缺陷。这种衬底可以快速制备出毫米级的单晶石墨烯分子,同时提高了晶体质量和均匀性。在高温下,石墨烯分子的生长速度比传统方法快一个数量级,因此节约了生产时间和材料。作者称,这一方法为使用共融衬底大面积合成二维材料铺平了道路。

14. 硼原子掺杂石墨烯纳米带(Atomically controlled substitutional boron-doping of graphene nanoribbons)

Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms9098

硼是一类独特的元素,具有缺电子性和路易斯酸性。将硼原子引入到芳香类碳骨架中会带来一系列功能性。不过,有机硼化物本身在水氧条件下的不稳定性限制了这方面的研究。瑞士巴塞尔大学的Shigeki Kawai团队以有机硼化物为前驱体,通过表面化学反应制备了硼掺杂的石墨烯纳米带(B-GNRs)。通过精细调控,硼掺杂的位置在B-GNR的中心,并且通过NO吸附实验验证了其化学活性。

15. 单层二硫化钼中无序边界和晶界的纳米级激子弛豫的可视化成像(Visualizing nanoscale excitonic relaxation properties of disordered edgesand grain boundaries in monolayer molybdenum disulfide)

Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8993

二维单层过渡金属二卤化物半导体是构建超薄、柔性光电子及催化器件的组成单元。尽管表征起来有困难,但是亚衍射光学显微镜为认识其光电性质提供了重要的帮助。Bao等人利用“Campanile”纳米光学探针成像法,来研究MoS2单分子层内的激子复合。他们在单层MoS2中发现两种不同的光电区域,此外,通过对晶界的成像,他们还量化了局域激子淬灭现象。在纳米水平上建立结构-性能的关系对未来开发新型的二维光电子器件具有重要意义。

16. 极性敏感的宽带黑磷垂直p–n结光探测器(Polarization-sensitive broadband photodetector using a black phosphorus vertical p–n junction)

Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/nnano.2015.112

在宽波长范围内检测光对光电子器件的实际应用来说十分重要,而这已经被二维层状材料(如石墨烯和MoS2)成功实现。不过,这类光探测器的极性敏感性尚不清楚。斯坦福大学的崔屹和Harold Y. Hwang研究团队报道了一种宽波长的由层状黑磷晶体管组成的光探测器,该探测器在 400 nm到3750 nm的范围内对极性敏感。极性敏感主要由于材料强的本征线性二色性,而这又来源于黑磷平面内的光学各项异性性。将各项异性的层状黑磷材料用于极性敏感的光探测器中或许为其在新型光学和光电子器件方面的应用提供更多空间。

17. 非层状二维纳米材料的湿法合成及应用(Wet-chemical synthesis and applications of non-layer structured two-dimensional nanomaterials)

Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8873

非层状结构纳米材料具有二维片状结构,且具有有趣的性质。近些年来,非层状结构超薄二维纳米材料领域发展迅猛,如贵金属、金属氧化物和金属氯化物等材料的开发。湿法合成已经成为合成这类纳米材料最高效的方法。目前,这类材料在很多领域有了应用的价值,如催化、产能及储能、传感和纳米治疗等。Tan等人就非层状二维纳米材料的湿法合成及应用撰写了相关的综述。

18. 柔性过渡金属二卤化物纳米片用于不同波长范围的光探测(Flexible transition metal dichalcogenide nanosheets for band-selective photodetection)

Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms9063

过渡金属二卤化物纳米片的光电转化性极佳,因此成为可见光范围内光探测器的理想材料。Velusamy等人制备了微米厚度的柔性薄膜,其中包含了许多单独的过渡金属二卤化物纳米片,可在不同波长范围下进行光探测。他们的方法是在纳米片上非破坏性的修饰末端为胺基的聚合物。他们制备的MoSe2和MoS2薄膜即便在200微米的弯曲半径下依然有很高的光电导率。此外,简单的溶液混合制备出的混合薄膜可以通过调节组分来改变光探测的波长范围。MoS2/MoSe2(5:5)的薄膜具有最光的光探测范围,范围涵盖可见光及近红外。

其中没注明来源的 5-18条摘自 新材料在线。