《自然》子刊集锦20160413

更新日期:2016-04-13以下的1-8条以及11-15条,摘编自“新材料在线”网站或公众号

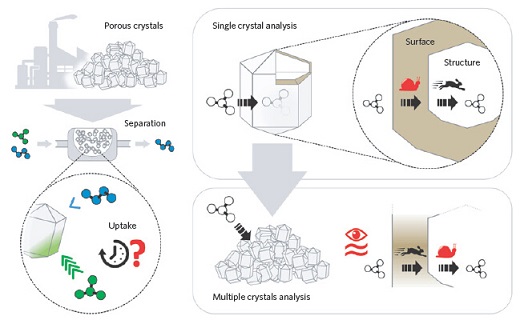

1. 纳米多孔材料中晶体多样性对质量转移的影响(The role of crystal diversity in understanding mass transfer in nanoporous materials)

Nature Materials, 2016, DOI: 10.1038/nmat4510

纳米多孔材料在很多方面都有应用。对这些材料的高效设计很大程度上依赖于对材料质量转移机理的认识。传统上是通过测量吸收或释放速率来衡量质量转移的程度,但这一方法是建立在所有晶体都完全一样的假设上。利用放大成像技术,比利时荷语布鲁塞尔自由大学Julien Cousin Saint Remi和德国莱比锡大学Jörg Kärger等人发现,即便看起来完全相同的晶体(即晶体的大小和形状相似),也会表现出非常不同的吸收速率。表面阻力对整体传输阻力的贡献,受到晶体本身和客体分子的双重影响。由于晶体的多样性,传统的方法可能无法正确分辨不用类型质量转移的机理。因此,识别晶体种类对于研究表面阻挡现象的根源非常重要。

图来源:Nature Materials, 2016, 15, 401-406

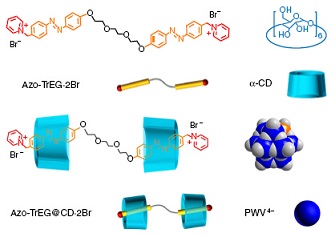

2. 柔性单层离子有机-无机骨架用于精确纳米分离(Flexible single-layer ionic organic–inorganic frameworks towards precise nano-size separation)

Nature Communications, 2016, DOI: 10.1038/ncomms10742

大面积连续二维网络结构是用于分离分子级和纳米级物体的理想材料,不过在技术上和制备上仍有许多问题要解决。吉林大学的吴立新教授和张皓教授组成的联合研究团队开发了一项新技术,可以通过静电相互作用制备柔性单层离子有机-无机骨架。他们采用聚阴离子团簇作为连接节点,阳离子准轮烷作为桥连单体,两者相互作用可以自组装形成1.4 nm厚的单层柔性骨架。这种柔性超分子聚合物骨架具有均匀可调的四边形纳米多孔结构,孔径为3.4-4.1 nm,并且具有极佳的溶液加工性。这种薄膜可以高度有选择性地进行分离,有望应用于分子分离和血液透析等领域。

图来源:Nature Communications

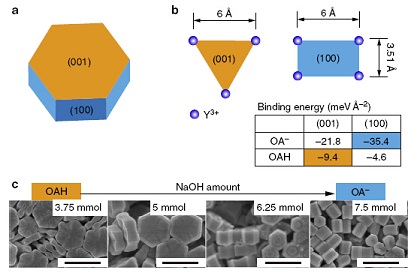

3. 三维控制生长单分散次50 nm异相纳米晶(Three-dimensional controlled growth of monodisperse sub-50 nm heterogeneous nanocrystals)

Nature Communications, 2016, DOI: 10.1038/ncomms10254

纳米材料工程的最终目的是实现在原子水平上对纳米材料的大小、形状、表面性质的控制。这种控制对制备杂化多功能纳米晶体来说更为重要。澳大利亚麦考瑞大学金大勇和新加坡国立大学刘小钢组成的联合研究团队报道了一种方法,可以对某类稀有金属掺杂的纳米材料进行有效控制。他们发现油酸离子(OA-)和油酸分子(OAH)对晶体形成有不同的作用。通过控制OA-与OAH的比例,可以直接抑制、促进或刻蚀纳米粒子的晶体表面,因此可以制备出一系列具有不同形状的单分散纳米粒子(尺寸小于50 nm)。

图来源:Nature Communications

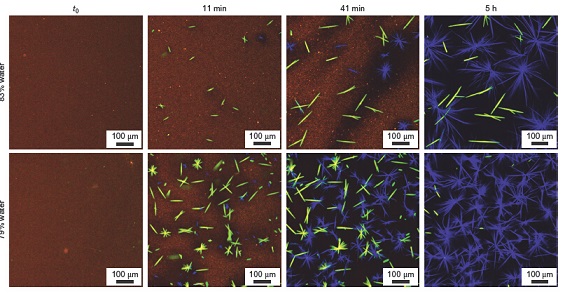

4. 仿生自组装的控制和成像(Controlling and imaging biomimetic self-assembly)

Nature Chemistry, 2016, DOI: 10.1038/nchem.2383

化学分子的自组装是一种十分吸引人的方法,可以制备多种结构有序的功能性材料。尽管科学家们对于制备基于不同结构单元的超分子做出了巨大努力,但是对于分子自组装机理的认识以及对自组装过程的监控还比较落后。法国斯特拉斯堡大学(UDS)Matteo Mauro和 Luisa De Cola等人通过超分子与光化学结合的手段,对铂化合物的超分子形成过程进行了详细的表征和控制。超分子形成包含了两个动力学组装过程和热动过程。不同聚集状态会发射出的不同波长的荧光,这可以作为自组装过程实时监控的依据。

图来源:Nature Chemistry, 2016, 8, 10–15

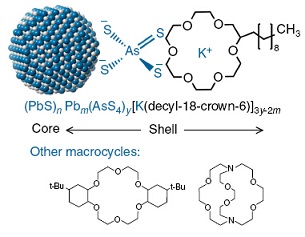

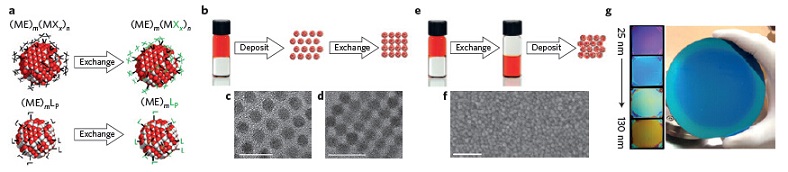

5. 主客体化学作用用于调节无机配位纳米晶的胶体溶解性、自组装性和光电导性(Host-guest chemistry for tuning colloidal solubility, self-organization and photoconductivity of inorganic-capped nanocrystals)

Nature Communications, 2015, DOI:10.1038/ncomms10142

胶体状无机纳米晶体(如金属硫族化合物MCCs)作为一种多功能光电子材料最近正受到越来越多的关注。不过,高度带电的MCC配位的NCs(纳米晶)只能分散于强极性溶剂中,并且无法形成长程有序的NC超晶格。苏黎世联邦理工学院(ETHZ)Maryna I. Bodnarchuk等人报道了一种简单通用的方法,通过MCC配位的NCs与大环状醚类(如冠醚)的主客体相互作用力,使无机材料配位的NCs可以溶于任意极性的溶剂中,并提高NC形成超晶格的能力。此外,有机分子的环状结构还可以方便地调节NC膜的电荷传输特性和光电导特性。

图来源:Nature Communications

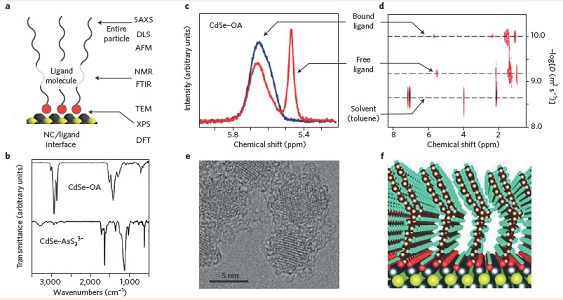

6. 纳米晶体的表面科学(The surface science of nanocrystals)

Nature Materials, 2016, DOI: 10.1038/nmat4526

所有纳米材料都有一个共同特点,即高的比表面积,这使得表面在很多物理和化学过程中都起到主要作用。表面配体在纳米材料的合成、加工和应用中起到十分重要的作用。要弄清楚纳米界面的结构和性质,需要借鉴表面科学和配位化学中的概念和方法。美国芝加哥大学Dmitri V. Talapin研究小组就纳米材料的表面科学撰写了综述,讨论了纳米材料表面成键情况、电子结构和界面间的化学转换。他们着重探讨了表面配体在实现纳米材料功能性方面的作用。由于纳米材料在生物医药和光电子器件方面有着重要应用,他们在文章的最后还对表面工程进行了应用评价。

图来源:Nature Materials, 2016, 15, 141–153

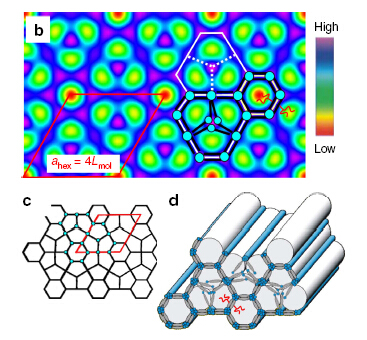

7. 类似沸石状的液态晶体(Zeolite-like liquid crystals)

Nature Communications, 2015, DOI: 10.1038/ncomms9637

沸石代表一类具有复杂多孔结构的无机固态材料。最近,化学合成网状的有机固态材料取得了很大进展,如金属-有机骨架。德国哈雷-维腾贝格马丁路德大学Carsten Tschierske研究组将这方面的工作又向前推进一步,他们首次报道了一种具有类似沸石骨架的液体材料。这种独特的自组装液晶结构可以组成五边形的棒状通道,在某些沸石材料中也可以观察到这种结构。这种液态杂化结构具有正向和反向的各向异性性,因此有潜力控制材料的各向异性的光学、电学和磁场特性。

图来源:Nature Communications

8. 海绵状的纳米金多孔单晶(Sponge-like nanoporous single crystals of gold)

Nature Communications, 2015, DOI: 10.1038/ncomms9841

自然界中的单晶材料常常以错综复杂的多孔状形貌呈现出来,而非传统认为的平面结构。以色列理工学院Boaz Pokroy团队受到生物材料的启发,以一种十分简单的方法制备出纳米金多孔单晶。这种晶体生长于共晶组分的固化过程中。他们用理论模拟的方法揭示了单晶中是如何产生多孔结构的,以及晶体尺寸的影响因素。之所以可以保留单晶的性质是因为全结晶过程要比两步连续成核的过程要更快。他们表示,该工作证明,通过对生长条件的控制,是完全有可能制造出单晶纳米多孔晶体材料的。

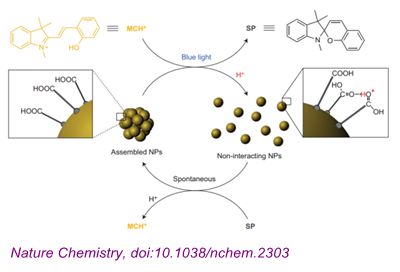

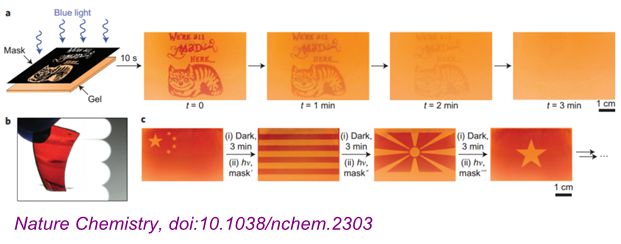

9. 《自然·化学》:无光响应性的纳米粒子的光可控自组装

如何有效控制纳米粒子的自组装一直以来都是科学界的热点课题。众所周知,光作为一种控制因素,具有很多的先天优势,比如异常灵敏的开关特性,作用点的可精确定位性,以及波长的多样选择性。因此,如何用光对纳米粒子的自组装过程进行有效控制就变得尤为引人注目。过去的十多年间,这一领域的研究多是通过对纳米粒子的表面修饰光响应性的配体分子(如偶氮苯、螺吡喃等)来实现纳米粒子的可控自组装。然而,取得可喜进展的同时,也带来了一系列的问题,比如较为繁琐的制备过程,以及受到严重影响的自组装光控开关特性。

如果在纳米粒子的表面修饰不具有光响应性的配体分子,那以上的问题都可迎刃而解,然而,如此一来,我们还能用光去控制这类纳米粒子的自组装过程吗?来自以色列魏茨曼科学研究所的Rafal Klajn及其研究团队给出了肯定的答案,并将其研究成果发表在2015年8月出版的《自然·化学》上(Light-controlled self-assembly of non-photoresponsive nanoparticles , Nat. Chem., 2015, DOI: 10.1038/nchem.2303)。

具体来说,研究人员首先在纳米金颗粒表面修饰上末端为羧基的配体,并将其置于甲醇溶液中。由于羧基之间可形成氢键,这样纳米金颗粒就会通过氢键作用力聚集在一起形成组装体,当在体系中加入盐酸溶液后,由于氢离子具有破坏氢键的能力,原本聚集在一起的组装体解组装,重新在甲醇溶液中分散为单个的纳米金颗粒。简单地说,氢离子在金颗粒表面的存在与否直接影响纳米金颗粒的组装行为。那么如何让整个过程变得光可控呢?研究人员在体系中引入了螺吡喃分子,该分子在开环情况下可作为碱,有效束缚氢离子,当用400-460 nm范围的蓝光对其照射时,其可转变为闭环形式,同时释放出氢离子,光照停止后,螺吡喃分子重新变为开环形式,同时再次束缚氢离子。这样,通过引入螺吡喃分子作为光响应介质,可控地实现了氢离子的束缚与释放,进而控制了纳米金颗粒的组装与解组装行为。需要指出的是,整个过程具有很好的耐疲劳性,可循环100次以上,并且在组装与解组装过程中,可实现对溶液中的一些客体分子的有效包裹与释放。

在007电影中,詹姆斯邦德曾用到过一种间谍卡片。光照下,信息就会显露在卡片上,停止光照,信息便消失不见。研究人员在这里利用纳米金颗粒的光控自组装行为制备出了类似的自擦除材料。首先,通过引入PEG将整个体系制备为凝胶材料。接着,将具有镂空图案的模板盖在凝胶片上,并用蓝光照射。被不透明模板盖住的区域里,纳米金颗粒表现出组装行为,凝胶为黄色。而纳米金颗粒在蓝光可接触接触区域发生解组装行为,凝胶变为红色。这样,模板上的图案就完整的印在了凝胶材料之上。而停止光照3分钟后,伴随着红色图案区,纳米金颗粒再组装行为的发生,这些图案就会完全消失。

Rafal Klajn团队的这一研究成果,首次实现了无光响应性的纳米粒子的光可控自组装。未来,这一方法在催化、水净化、微流控领域都有着非常大的应用前景。

(来源:X-MOL化学平台)

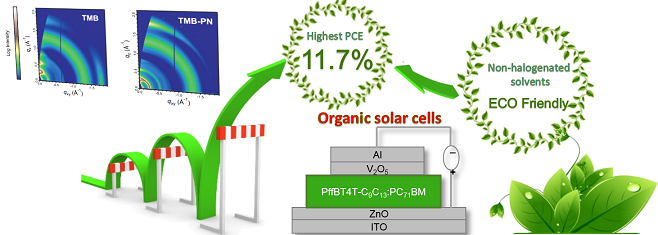

10. 《自然·能源》:利用碳氢化合物溶剂研发出高效的有机太阳能电池

有机太阳能电池有诸多优点,如原料丰富易得、可卷对卷加工、机械韧性好、质量轻等。不过,目前所有的高效器件都是由卤代溶剂加工的,而这类溶剂对环境的危害很大。利用非卤代溶剂来加工有机太阳能电池都没有获得很好的效率。

图来源:xjtu.edu.cn

为了克服这一问题,西安交通大学马伟教授课题组和香港科技大学颜河教授合作,用一种新型的绿色溶剂(非卤素)制备出了比使用卤素溶剂更高效的太阳能电池,并成功从物理角度解释了其获得的机理。该团队发现通过结合低成本的碳氢化合物溶剂和具有精确设计侧链的聚合物,可以造出形貌接近完美的有机太阳能电池。该电池的效率为11.7%,认证过的转化效率被美国国家可再生能源实验室(NREL)收录(http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg)。高的能量转化效率归因于多种因素的协同作用,如溶剂、添加剂、聚合物结构、加工条件等。研究人员表示,这一研究成果不仅实现了通过使用环境友好的绿色溶剂来制造超高能量转化效率有机太阳能电池器件,推进了聚合物太阳能电池的工业化,而且为有机太阳能电池形貌调控提出了新的思路。相关研究成果以“Efficient organic solar cells processed from hydrocarbon solvents”为题发表在《自然·能源》期刊的创刊卷上(Nature Energy, 2016, DOI: 10.1038/nerengy.2015.27)。

(综合网络报道)

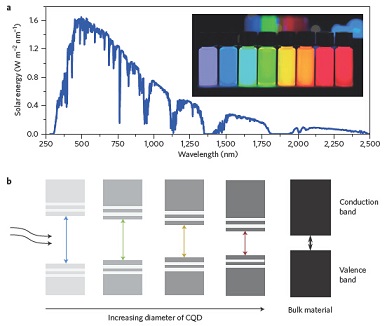

11. 用于可溶液加工太阳能电池的胶体量子点固体(Colloidal quantum dot solids for solution-processed solar cells)

Nature Energy, 2016, DOI:10.1038/nerengy.2016.16

可溶液加工太阳能电池技术是一种低成本的电池技术。这其中,胶体半导体量子点光伏电池具有光谱易调控、单个光子可激发多个载流子等优点。加拿大多伦多大学Edward H. Sargent 研究组就胶体量子点光伏技术的最新进展撰写了一篇综述。文章着重探讨了三个方面:⑴调控量子点表面的方法;⑵新型高效的电池器件结构;⑶溶液加工技术的进展。

12. 高效量子点近红外发光二极管(Highly efficient quantum dot near-infrared light-emitting diodes)

Nature Photonics, 2016, DOI: 10.1038/nphoton.2016.11

胶体量子点(CQDs)由于具有光谱可调节、量子效率高、可溶液加工等优点,是制备近红外光源的理想材料。不过,当前工艺得到的CQD薄膜仍存在一些问题,例如发光效率与电荷传输无法同时达到最优状态,这带来了严重的能耗问题。多伦多大学Edward H. Sargent研究组利用将CQDs嵌入到高迁移率的杂化钙钛矿基底中的办法,解决了这一问题。他们制备的新型复合材料提高了辐射复合的效率,同时不会牺牲启亮电压。以这种材料制备的器件,电致发光效率可以达到4.9%,是目前同类器件中的最高效率。

13. 强耦合量子点固体中的电荷传输(Charge transport in strongly coupled quantum dot solids)

Nature Nanotechnology, 2015, DOI: 10.1038/nnano.2015.247

高迁移率、胶体半导体量子点(QD)的出现引发了科学家们对很多基础物理问题的研究兴趣。QD中增强的耦合作用使得很多器件产生了破纪录的性能,包括晶体管、发光二极管、光伏器件、光探测器以及热电材料等等。宾夕法尼亚大学Cherie R. Kagan和Christopher B. Murray就QD联合撰写了相关综述。他们主要介绍了高迁移率QD的合成、组装、配体处理以及掺杂的最新进展,此外也阐述了用来描述QD固态传输的实验和理论方法。最后,他们还对QD材料未来的发展趋势进行了预测。

图来源:Nature Nanotechnology, 2015, 10, 1013–1026

14. 独立有机半导体晶体纳米线中的定向电荷分离(Directional charge separation in isolated organic semiconductor crystalline nanowires)

Nature Communications, 2016, DOI: 10.1038/ncomms10629

设计有机光伏材料时,一个基本的共识是电荷分离是一个外在驱动的过程,需要有两相界面才能驱动激子解离。基于这一点,材料科学家致力于制备具有合适晶粒大小的材料,以使得激子能有效解离(激子扩散距离约为10 nm)。美国马萨诸塞大学M. D. Barnes团队发现,用极化光激发一种n型小分子半导体(7,8,15,16-tetraazaterrylene),沿着π堆积方向会产生大量分离的极化子对。在横向方向上,激子呈现指数级的衰减。作者认为,这种现象与内在指向的电荷转移作用相关,并且可以通过分子堆积取向来调控。

15. 可空间分辨的多组分凝胶(Spatially resolved multicomponent gels)

Nature Chemistry, 2015, DOI: 10.1038 /nchem.2347

多组分超分子体系可以用来制备新型功能材料,但是,挑战在于控制组分的组装行为。利物浦大学Dave J. Adams研究团队报道了一种简单有效的方法,来制备图案化的、可空间分辨的多组分超分子水凝胶。该水凝胶首先由两种低分子量的凝胶因子制成,每种凝胶因子表现出一种纤维结构。接着,通过光诱导转变,可以使其中一种凝胶变成溶液。剩余的凝胶可以保持与单独制备它同样的机械性能。通过模板选择性照射凝胶的特定部分,可以获得多组分图形化网络结构。

(杨琛 整理)