《自然》子刊集锦20160420

更新日期:2016-04-20以下的1-5条以及8-16条,摘编自“新材料在线”网站或公众号

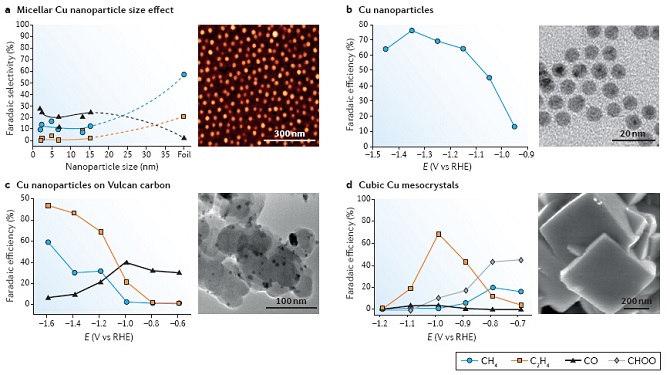

1. 可调活性和选择性的纳米电化学催化剂(Nanostructured electrocatalysts with tunable activity and selectivity)

Nature Reviews Materials, 2016, DOI: 10.1038/natrevmats.2016.9

电化学催化剂领域过去几十年取得了长足的发展,部分原因可以归结为纳米技术的进步。纳米技术对实现燃料电池以及相关技术的应用和推广非常重要。Hemma Mistry等人就材料的纳米结构是如何影响电化学的反应活性撰写了综述。他们集中探讨了三个模型反应:O2电还原反应、CO2电还原反应和乙醇电氧化反应。此外,他们还讨论了反应机理,特别是对如何利用纳米粒子的尺寸、形状和组成三个条件来调控电化学反应活性进行了深入解析。

图来源:Nature Reviews Materials

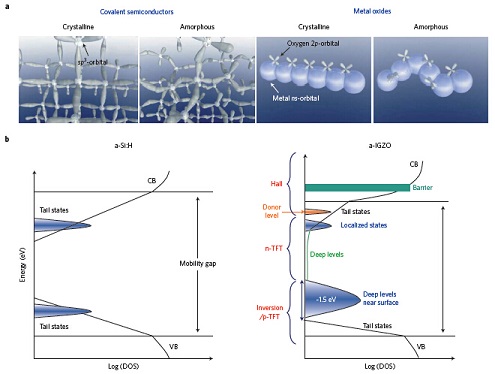

2. 用于光电子器件的金属氧化物(Metal oxides for optoelectronic applications)

Nature Materials, 2016, DOI: 10.1038/nmat4599

金属氧化物(MOs)是地球表层上最丰富的物质,同时也是制备传统陶艺的原料。MO半导体与传统的无机半导体具有显著的差异,主要表现在材料设计理念、电子结构、电荷传输机理、缺陷态、薄膜加工过程和光电性质等方面,因此表现出很多新的功能。最近,MO半导体研究取得了很大的进展,包括发现新型透明导体氧化物、实现p型半导体与传统n型MO半导体连用,发明可印刷MO电子器件等等。美国西北大学Tobin J.Mark研究组就金属氧化物撰写了相关综述,主要对比了MO与非传统电子材料在化学、物理、加工等性质方面的共性与差异。

图来源:Nature Materials

3. 六方氮化硼是间接带隙半导体(Hexagonal boron nitride is an indirect bandgap semiconductor)

Nature Photonics, 2016, DOI:10.1038/nphoton.2015.277

六方氮化硼是一种具有高热稳定性和化学稳定性的宽带隙半导体材料,经常用于在极端条件下工作的设备中。过去几年间,随着二维原子材料的出现,六方氮化硼受到了更多的重视。不过,虽然这种材料具有看似简单的结构,但是科学界对它的一项基本性质,即带隙的类型和大小,仍没有统一的意见。法国蒙彼利埃第一大学G. Cassabois等人通过光谱学的方法解决了这一争论。他们发现,六方氮化硼是一种间接带隙半导体,带隙宽度为5.955 eV。他们证实这种材料中存在光辅助跃迁,此外,激子束缚能为130 meV。

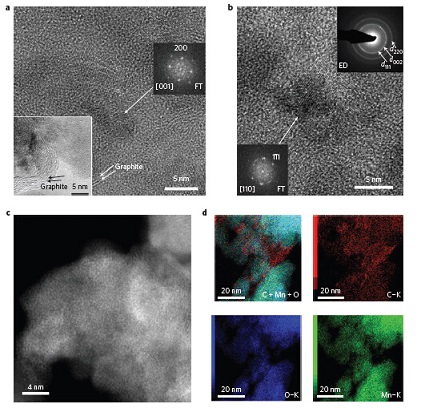

4. 一种新型Li–Mn–O化合物用于制备高能量密度锂离子电池(Anew active Li-Mn-O compound for high energy density Li-ion batteries)

Nature Materials, 2016, DOI: 10.1038/nmat4479

寻找可以提升锂离子电池能量密度的新材料是当代科学界最具挑战性的课题之一。过去20年间,科学家们开发了很多种过渡金属氧化物和过渡金属聚阴离子骨架,其中镁氧化物(如LiMn2O4和Li[Li1/3Mn2/3]O2)被广泛研究,这主要是由于镁基材料具有低毒性和高氧化还原电势的优点。法国卡昂大学V. Pralong领导的研究小组报道了一种新型的可在室温下直接合成的、具有电化学活性的新型镁基化合物——Li4Mn2O5。作者表示,这种岩盐类纳米材料展现出高达355 mAhg的放电容量,是目前报道的锂镁氧化物电极材料中最高的一种。

5. 固态锂超离子导体的设计原则(Design principles for solid-state lithium superionic conductors)

Nature Materials, 2015, DOI: 10.1038/nmat4369

在锂离子电池中,相比于有机电解质,锂固态电解质有两方面的优势,一方面它有更低的易燃性,另一方面它有更好的电化学稳定性。不过,要使固态锂离子电导率达到液态电解质的水平(>1 mS cm-1)是非常困难的。加州大学伯克利分校Gerbrand Ceder领导的研究小组揭示了快速锂传导材料中阴离子排列与离子传输之间的关系,以及利于锂离子传导的理想结构。他们发现,体心立方的离子骨架是获得高离子电导率的最理想结构,因为这种结构有利于锂离子在相邻的四面体间隙中跃迁。这些发现使科学家们更深入的认识锂离子导体中的离子传输过程,并为未来设计锂固态电解质指明了方向。该论文的第一作者为麻省理工学院Yan Wang。

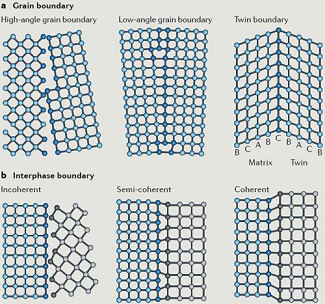

6. 《自然综述·材料》:通过晶界和孪晶界构筑稳定金属纳米结构

2016年3月31日,《自然》出版集团(NPG)今年新创刊的期刊Nature reviews Materials(《自然综述·材料》)在线发表了中科院金属所卢柯研究员撰写的综述性论文“Stabilizing nanostructures in metals using grain and twin boundary architectures”(DOI: 10.1038/natrevmats.2016.19)。文章系统总结了利用界面构筑提高金属中纳米结构稳定性的最新进展,深入分析了界面数量、界面结构和界面分布对结构稳定性的影响,系统阐述了普通大角晶界、小角晶界和孪晶界在纳米孪晶结构、纳米层片结构及梯度纳米结构中的作用及其对性能的影响,并对这些新型金属纳米结构的发展进行了展望和评述。

(摘自 中科院金属所)

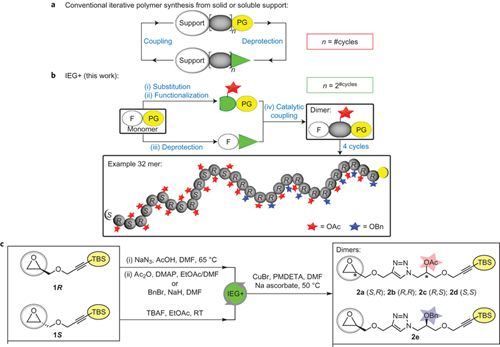

7. 《自然·化学》:使用点击化学策略精确构建聚合物

长度和立体化学均受控的聚合物的合成在大自然中比比皆是,而这对化学家来说一直是很大的挑战。目前,这种聚合物的合成一般先把中间体固定到固相或可溶性聚合物载体上,然后在一个时间点添加一种单体进行链增长,这种策略产率有限且试剂使用率低。

美国麻省理工学院Jeremiah A. Johnson领导的科研团队采用点击化学,为合成序列和立体结构均受控的聚合物找到了一条新路,相关研究成果发表在《自然·化学》期刊上(Nat. Chem., 2015, DOI: 10.1038/nchem.2346)。

“我们利用迭代指数增长(iterative exponential growth)策略来代替在一个时间点添加一种单体,每次迭代会将聚合物的长度增加一倍,”Johnson说。“比起其它方法,这种策略能用更少的步骤合成更长的具有重复序列的链,并能使用更具原子经济性的催化反应。”这种方法已经用于制备以前那些具有确切链长度的聚合物。

Johnson的新系统——指数增长+侧链官能团化(或者称之为IEG+)的一个重要特点就是在脱保护的过程中还能增加一个可变的侧链,这样在合成过程中就可以引入序列的多样性。

了解聚合物的序列如何影响性质,有助于化学家将聚合物材料应用于各个领域,如生物工程、分子电子学和催化领域等。

更多阅读:RSC《化学世界》报道

(摘自X-MOL化学平台)

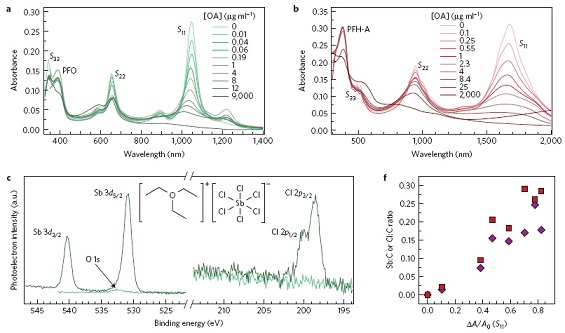

8. 具有高热电性质的半导体碳纳米管网络(Tailored semiconducting carbon nanotube networks with enhanced thermoelectric properties)

Nature Energy, 2016, DOI: 10.1038/nerengy.2016.33

热电材料可以将热能转化为电能,因此正逐渐成为一种重要的能源回收手段。尽管一直以来热电材料都是基于无机材料,但最近有机半导体材料也逐渐开始受到科学家们的关注。美国国家可再生能源实验室(NREL)Jeffrey L. Blackburn和Andrew J. Ferguson组成的联合研究小组用理论计算和实验相结合的手段发现,通过精细控制手性分布和载流子密度,半导体单壁碳纳米管网络也可以获得很高的功率因子,其值可与当前最好的导电聚合物相媲美。同时,他们还发现,网络结构中声子是主要的导热源,不过通过掺杂可以有效降低热导率。这些发现为开发有机热电材料提供了打下了很好的基础。

9. 由纳米晶单元组成的高效热电纳米复合物(High-performance thermoelectric nanocomposites from nanocrystal building blocks)

Nature Communications, 2016, DOI: 10.1038/ncomms10766

通过大面积固态热电器件,来有效地将热能转化成电能,是长久以来的目标。尽管纳米晶体材料已经获得很高的热电效率,但进一步提升效率则需要对纳米级构建单元和界面进行精确的化学调控。。苏黎世联邦理工学院(ETHZ)Maria Ibáñez和西班牙加泰罗尼亚能源研究所Andreu Cabot等人联合报道了一种简单、通用的合成策略,可以利用胶体纳米晶体的自组装,自下而上地制备结构完整、纳米尺度的热电材料。例如,在PbS-Ag体系中,Ag纳米晶不仅可以阻挡声子传播,还可以向PbS主体半导体提供电子,并降低晶区间的电荷传输能量势垒。基于这种制备策略,材料在850 K的条件下,热电优值(ZT)达到1.7。

10. 具有可控形状的单个聚合物链的制备(Routing of individual polymers in designed patterns)

Nature Nanotechnology, 2015, DOI: 10.1038/nnano.2015.190

合成高分子在现代世界中无处不在,但是人类对单个高分子链的分子构型的控制水平却非常有限。特别是,尽管我们可以控制寡聚苷酸和蛋白质自组装形成特定的纳米结构,但是我们无法单个控制其他类型的高分子,也无法研究单个分子的性质。Jakob Bach Knudsen等人合成了一种高分子线,在每个重复单元侧链都接有短链寡聚苷酸。这种高分子线长度超过200 nm,柔软可弯曲,在DNA衬底上可以变成各种形状。此外,它还是共轭结构,可能会导电,因此有潜力制备成分子级的电子或光学材料。

11. 通过自组装辅助接枝法制备可控聚合物刷(Towards controlled polymer brushes via a self-assembly-assisted-grafting-to approach)

Nature Communications, 2016, DOI: 10.1038/ncomms11119

精确合成聚合物毛刷以修饰纳米粒子或纳米器件的表面,进而实现特定功能,是材料学界近几十年来的一个研究热点。美国德雷塞尔大学Christopher Y. Li研究组报道了一种自组装辅助接枝法,可以在平面衬底上合成聚合物刷。在这种方法中,聚合物首先被制备成二维单晶,其功能基团在单晶表面。利用化学偶联法,将二维单晶与衬底连接起来,便可以形成聚合物毛刷。通过对聚合物链折叠程度的精确控制,可以得到具有特定接枝密度、锚点和构型的聚合物毛刷。

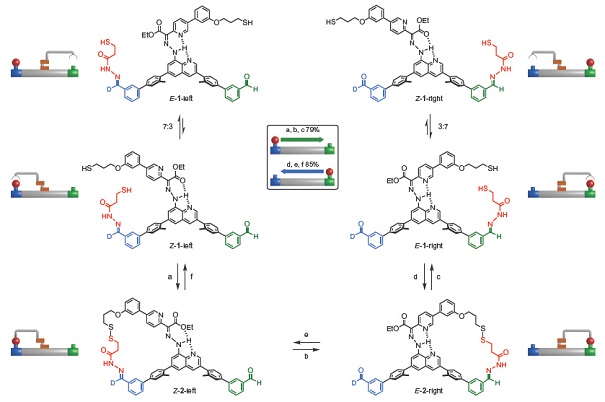

12. 利用小分子机械臂抓取、传输和释放分子货物(Pick-up, transport and release of a molecular cargo using a small-molecule robotic arm)

Nature Chemistry, DOI: 10.1038/nchem.2410

现代化工业生产线常用机器人来完成特定的抓取、运输、连接部件等动作。但是,在分子层面上用类似的手段传输分子片段还很少有过尝试。曼彻斯特大学David A. Leigh研究团队报道了一种全合成的小分子机械臂,这种机械臂可以选择性的将分子货物在两个特定方向上传递。这种分子机械臂可以通过形成/断裂二硫键,实现对一种酰肼分子(3-mercaptopropanehydrazide)的抓取和释放。分子的传输是通过诱导机械臂分子构型的转变完成的。在整个三步的过程中,3-mercaptopropanehydrazide在两个方向上的传输总产率为79-85%,整个过程没有出现任何的分子断裂或与外界交换现象的发生。

13. 具有光响应特性的超分子聚合物玻璃(Optically responsive supramolecular polymer glasses)

Nature Communications, 2016, DOI: 10.1038/ncomms10995

非共价相互作用的可逆性和动态性使得超分子聚合物具有应激响应的特性。前期的研究工作致力于开发可在光、热条件下自愈合的聚合物,但所得材料的刚度和愈合能力都不尽人意。瑞士弗里堡大学Christoph Weder研究组报道了一种玻璃形态的超分子材料,该材料是基于一种小分子材料((UPyU)3TMP)。(UPyU)3TMP可以形成动态的超分子聚合物网络结构,其性质主要取决于聚合物的交联程度。这种低分子可呈现出无序的状态,因此具有聚合物的行为。材料展示出高的刚度,同时还具有极佳的附着和粘合特性。此外,它在紫外光照射下还可以变为液体,因此有望制成可自愈合材料。

14. 碳纳米管-石墨烯复合薄膜用作高性能光探测器(Planar carbon nanotube–graphene hybrid films for high-performance broadband photodetectors)

Nat. Commun., 2015, DOI: 10.1038/ncomms9589

石墨烯因其优异的电子和光学性质在光电子器件方面有很大应用潜力。不过,由于较低的吸光截面和极快的光生载流子复合速率,使得石墨烯的光响应度较差。南京大学电子科学与工程学院王枫秋教授、徐永兵教授、张荣教授带领的联合团队报道了一种碳纳米管-石墨烯杂化材料,得益于纳米结构中高效的光载流子产生和传输过程,这种材料的光增益高达105。基于此材料制备的光探测器具有宽的探测范围(400-1550 nm)、高的光响应度(>100 AW-1)以及极快的响应速度(~100 μs)。这一材料为制备全碳光电子器件带来了可能。

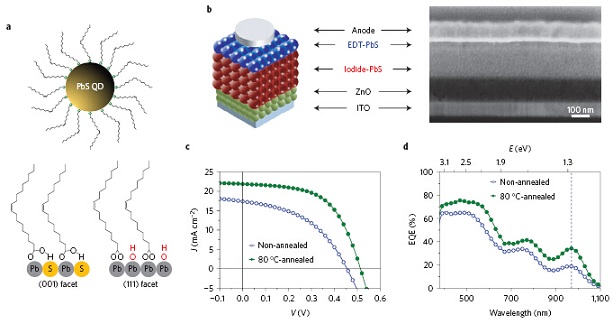

15. 表面钝化在高效、光稳定PbS量子点太阳能电池中的作用(The role of surface passivation for effcient and photostable PbS quantumdot solar cells)

Nature Energy, 2016, DOI:10.1038/nenergy.2016.35

任何一种新兴的光伏技术要想实现商业应用,都必须同时满足高效率和高稳定性两个条件。胶体量子点太阳能电池是一种可以溶液加工的低成本电池技术,目前最高效率已经超过9%。这种电池需要精细调控量子点表面的钝化以及能级水平。不过,量子点表面对于电池稳定性的影响还是不很清楚。西班牙Yiming Cao和Gerasimos Konstantatos等人报道了一种效率高达9.6%的高效、光稳定的PbS量子点太阳能电池。他们发现表面钝化和羟基配体的抑制对于电池效率和稳定性都起到决定性作用。通过对这两者的优化,他们制备的电池在连续1000小时的光照下,依然可以保持80%以上的效率。

16. PbSe纳米棒太阳能电池中外量子效率超过120%(Multiple-exciton generation in lead selenide nanorod solar cells with external quantum efficiencies exceeding 120%)

Nature Communications, 2015, DOI:10.1038/ncomms9259

多重激子产生是一种提高太阳能电池光电流值,进而打破Shockley–Queisser限制的潜在方法。相比于零维材料,一维纳米材料(如纳米棒)显示出更高的多重激子产生效率。剑桥大学Neil C. Greenham研究小组制作了三种带隙不同的基于PbSe(硒化铅)纳米棒的太阳能电池。这三种器件均获得了超过100%的外量子效率,其中基于窄带隙纳米棒器件的外量子效率达到122%。在低能条件下,内量子效率可能超过150%。作者称,这一结果证明多重激子产生有潜力大幅提升太阳能电池的能量转化效率。

(杨琛 整理)