N-掺杂型中空多孔碳碗:提升中空多孔碳材料储能性能的新途径

更新日期:2016-04-29碳基储能材料在电化学储能技术领域中扮演着重要的角色。由于高比表面积和导通的壳层孔道可以提供丰富的储能位点和良好的传质途径,中空多孔结构被广泛地应用于碳基储能材料的结构设计。近年来的研究揭示了中空多孔碳纳米材料作为储能电极材料的独特结构优势,例如在超级电容器和锂-离子电池中能够展现出高比容量和倍率性能,在锂-硫电池中能够对硫进行高效负载并能够降低由充放电过程中产生的多硫化物中间体溶解引起的“飞梭效应”。虽然中空多孔结构可以显著提高碳基储能材料的性能指标,但其内部空腔会极大地降低材料的能量密度,不利于构筑高能量密度的储能器件。如何提升中空多孔结构材料的体积利用率,是这类材料在电化学储能应用研究中亟需解决的一个重要问题。

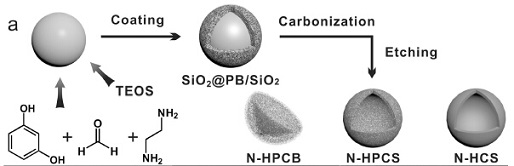

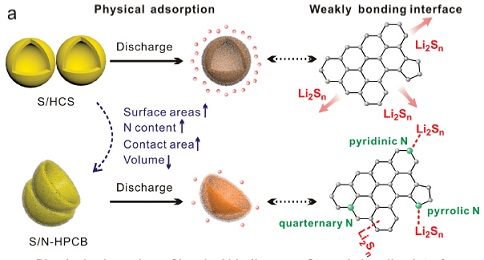

针对这一问题,厦门大学郑南峰教授和方晓亮副教授研究团队通过将“有机-无机共组装法”和“模板法”合成策略相结合,发展了一种“聚苯并噁嗪/二氧化硅共组装包裹”制备结构参数可控的中空多孔碳材料的新方法。在“将中空多孔结构进行内凹化处理可以保持其原有结构优势,同时还能降低材料堆积体积”这一思想指导下,通过简单控调碳源前驱体-聚苯并噁嗪与造孔剂-二氧化硅的比例,该研究团队利用这一新合成方法制备出了具有碗状结构的N-掺杂型中空多孔碳材料。与先前报道的中空多孔碳材料相比,N-掺杂型中空多孔碳碗具有高分散性、高比表面积(2161 m2 g-1)和显著提升的堆积密度等优点。载硫后的N-掺杂型中空多孔碳碗作为锂-硫电池正极材料,可以通过碳材料自身的物理吸附作用和掺杂N原子的化学吸附作用对可溶多硫中间体进行有效固定,进而抑制充放电过程中的“飞梭效应”,最终展现出良好容量性能(0.2C放电比容量1192 mAh g-1)、高倍率性能(4C放电比容量535 mAh g-1)和长循环稳定性(1C充放电400个循环的单圈平均衰减率仅为0.053%)。与中空多孔碳材料相比,N-掺杂型中空多孔碳碗在大幅提升能量密度(1C放电体积比容量817 mAh cm3)的同时,更能有效克服锂-硫电池的活性材料流失、容量衰减等问题。这一研究结果为中空多孔碳材料在锂-硫电池、超级电容器和锂-离子电池等领域的应用研究提供了新思路。相关论文以“From Hollow Carbon Spheres to N-Doped Hollow Porous Carbon Bowls: Rational Design of Hollow Carbon Host for Li-S Batteries”为题发表在4月20日出版的《先进能源材料》期刊上(Adv. Energy Mater., 2016, DOI: 10.1002/aenm.201502539)。

(摘自 MaterialsViewsChina)