《PNAS》报道一种新型复合金属锂电极材料

更新日期:2016-05-04美国斯坦福大学崔屹领导的研究团队最近在金属锂电极的应用研发方面取得新进展。该研究小组首次提出“亲锂性”这一概念,并利用表面“亲锂化”处理的碳质主体材料成功制备出一种复合金属锂电极,该电极可大大提高锂电池性能。相关研究成果以“Composite lithium metal anode by melt infusion of lithium into a 3D conducting scaffold with lithiophilic coating”为题发表在4月15日出版的《美国国家科学院院刊》上(PNAS, 2016, DOI: 10.1073/pnas.1518188113)。该论文的第一作者为梁正。

近年来,随着便携式电子设备、电动汽车及可再生能源的迅速发展,高能量能源存储器件成为新能源新材料领域的研究热点之一。金属锂具有极高的理论比容量和理想的负极电位。以金属锂为负极的二次电池,具有高工作电压、高能量密度等优势,使得金属锂成为当今能源存储领域的首选材料。然而,现有锂离子二次电池各项指标诸如容量、循环寿命、充电速度等,不能满足消费者日益增长的需求,因此,新型电极材料的研发成为重中之重。

该项研究中的复合金属锂电极在碳酸盐电解液体系的循环过程中具有较小的尺寸变化、极高的比容量和良好的循环及倍率性能,其电压曲线也相对平滑,突破了当前制约金属锂电池大规模商业化的主要问题,即金属锂与电解液的副反应,循环过程中的电极尺寸变化,以及锂枝晶的形成。前者很大程度上降低了电池的库伦效率,影响了其电化学性能;后两者则会给金属锂电池带来严重的安全隐患。

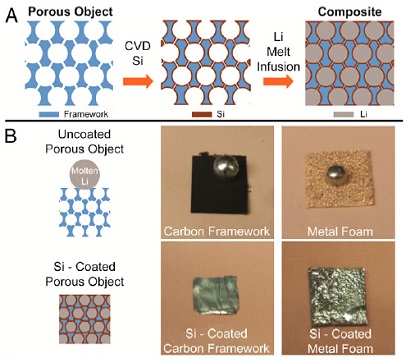

图来源:PNAS

针对上述问题,该小组展开了一系列研究。经过多次尝试后,他们将目光转向了纳米技术。研究小组对材料表面特殊浸润性进行深入研究后,首次提出了“亲锂性”这一概念,并利用表面“亲锂化”处理的碳质主体材料,通过建立“亲锂”的界面材料体系,将金属锂融化之后利用毛细作用吸入碳纤维网络的空隙中,成功制备出含有支撑框架的复合金属锂电极。

作者表示,复合金属锂电极由10%体积比的碳纤维和金属锂材料组成。碳纤维网络具有良好的导电性,超高的机械强度和电化学稳定性,因此,作为金属锂的主体框架材料是绝佳选择。

(摘自 科技日报)