Science:原子级分散Pd/TiO2催化剂的光化学合成

更新日期:2016-05-13近日,厦门大学化学化工学院郑南峰和傅钢课题组在单原子分散催化剂的制备和催化机理研究方面取得重要进展。相关研究成果以“Photochemical route for synthesizing atomically dispersed palladium catalysts”于2016年5月13日在《科学》上发表(Science, 2016, 352, 797-800, DOI: 10.1126/science.aaf5251)。

贵金属催化剂广泛应用于环境保护、能源转换、食品加工、石油化工和精细化工等领域。贵金属资源稀缺、价格高昂,如何提高贵金属催化剂的原子利用率和反应活性一直是贵金属催化领域的核心问题。贵金属在高比表面积载体上的单原子分散是非均相催化领域提高贵金属原子利用率的新策略,可使贵金属原子利用率高达100%。为了避免团聚,目前报道的单原子分散催化剂中金属的负载量一般都较低(多低于0.5wt%)。低的金属负载量不仅限制了单原子分散催化剂的工业应用前景,也导致了金属活性中心的精细结构很难被解析,反应的构效关系难以建立。因此,发展高负载、高活性、高稳定性单原子分散贵金属催化剂是当前催化研究急需突破的瓶颈。

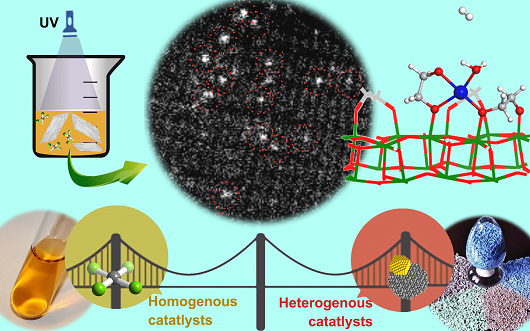

该研究团队与校内外课题组密切合作,采用乙二醇修饰的超薄二氧化钛纳米片作为载体,应用光化学辅助的方法,成功地制备了钯负载量高达1.5wt%的单原子分散钯催化剂。他们发现在温和条件下实现前驱体氯钯酸上氯离子的高效脱除是制备高负载量、高稳定性单原子分散催化剂的关键。结合球差矫正高分辨透射电镜,X射线吸收光谱等先进表征手段和密度泛函理论计算,他们证实了紫外光照的作用在于将表面乙二醇基激发生成乙二醇自由基,后者不仅有利于钯上氯离子的脱除,还可通过Pd-O键将钯原子锚定在载体上,形成了独特的“钯-乙二醇-二氧化钛”的界面。令人惊异的是,所合成的钯催化剂在碳碳双键的催化加氢反应中不仅展示出高稳定性,而且活性是钯纳米颗粒的9倍以上(以单位表面原子计算)。理论计算表明,氢气在单原子分散钯催化剂上采用了界面异裂活化方式,同时生成了Pd-H和O-H物种。这种氢气异裂活化路径通常发生在金属有机配合物等均相加氢催化体系中,在非均相贵金属催化剂上鲜有报道。理论预测O-H上的氢转移是加氢过程的速控步骤,并得到了同位素动力学实验和谱学实验的证实。氢气在单原子分散钯催化剂上的异裂活化也极大地提高了催化剂在极性不饱和键(如碳氧双键)加氢反应中的催化活性(>55倍)。作者表示,该研究工作很好地展示了单原子分散催化剂在基础研究中的重要作用,不仅为亚纳米尺度上研究复杂界面化学过程提供了理想模型体系,还架起了均相和非均相催化之间的桥梁。

(来源:厦门大学化学化工学院)