《自然·通讯》:多金属芳基化合物中的超共轭芳香性

更新日期:2016-06-12超共轭芳香性概念自1939年Mulliken提出以来,一直是物理有机化学的重要研究内容之一。此概念虽几经发展,但起超共轭作用的取代基仅限于主族元素。5月17日,清华大学赵亮课题组与厦门大学化学化工学院朱军课题组在《自然·通讯》期刊合作发表了研究论文“Synthesis of tetra- and octa-aurated heteroaryl complexes towards probing aromatic indoliums”(Nat. Commun., 2016, DOI: 10.1038/ncomms11489)。该论文报道了多金属取代的杂环化合物—四核金取代的吲哚与八核金取代的苯并二吡咯的合成,并通过理论计算发现,此类多金属取代的杂环均具有超共轭芳香性。该研究首次将超共轭芳香性概念拓展到过渡金属取代的杂环体系,发现该芳香性在稳定此类化合物方面发挥了至关重要的作用。

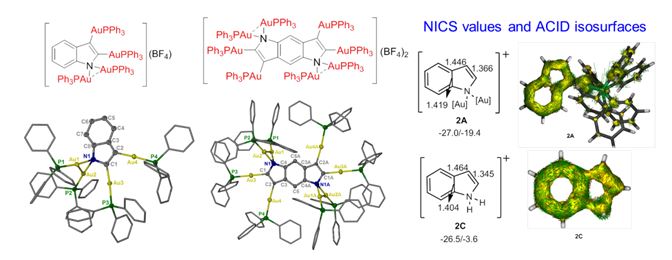

赵亮研究小组通过对邻乙炔基苯胺的双活化,即利用三核金氧簇[(Ph3PAu)3(m3-O)](BF4)与氨基反应生成N2-离子与三个[AuPPh3]键合的三核金簇单元;利用三苯基膦氯化金对炔基进行s-活化,在常温条件下通过氮对乙炔基的亲核加成反应最终高效合成出四核金取代的吲哚正离子化合物。利用2,5-双((三甲基硅基)乙炔基)苯-1,4-二胺作为反应底物,通过相似的双边反应,他们合成了八核金取代的苯并二吡咯二正离子化合物。X-射线单晶衍射表明,这两个化合物的五元杂环中氮原子均呈四面体型与两个碳原子以及两个金原子结合,但整个五元环具有良好的平面性且存在明显的键长平均化特征。朱军课题组通过理论计算发现过渡金属的引入使得吲哚正离子的五元环由非芳香性变为芳香性。这与五元环趋于离域的几何结构,显著的负的核独立化学位移(NICS)以及顺时针的环电流(ACID)等芳香性判据相吻合。更为有趣的是,该过渡金属引入导致的超共轭芳香性已超越了传统的主族元素,从而形成了迄今为止最为芳香的吲哚正离子。过渡金属这种超乎寻常的作用与其含有更多电子的d轨道参与dπ-pπ共轭有关。因此,超共轭芳香性这一概念首次被拓展到过渡金属体系。