我国科学家利用强激光获得大能量太赫兹辐射

更新日期:2016-08-09近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)李玉同研究员与上海交通大学张杰院士、盛政明教授等人组成的研究团队在利用强激光产生大能量太赫兹辐射方面取得新进展,有关研究成果以“Demonstration of Coherent Terahertz Transition Radiationfrom Relativistic Laser-Solid Interactions”为题于5月20日发表在《物理评论快报》期刊上(Phys. Rev. Lett., 2016, 116, 205003)。

太赫兹(THz)辐射位于中红外和微波辐射之间,由于其单光子能量低和谱“指纹性”等独特优势,在材料科学、生物医疗和国防安全等领域具有重要应用。然而大能量太赫兹辐射源的缺乏是限制太赫兹科学发展的关键瓶颈问题之一。等离子体能够承受任意光强的泵浦,可以克服光整流等传统太赫兹产生方法中光学元件的损伤问题。目前国际上基于激光-等离子体相互作用的太赫兹辐射研究主要集中在双色激光泵浦空气光丝方案,由于等离子体对激光的散焦效应,光丝内光强被钳制在1015-16 W/cm2以下。

超强激光的峰值功率可达百太瓦(1012 W)甚至拍瓦(1015 W)水平,聚焦光强超过1018 W/cm2,进入了相对论范畴。为了充分发挥相对论激光的优势,该研究团队对相对论激光-固体靶相互作用产生太赫兹辐射的新途径进行了十余年的探索,取得了一系列成果。在前期工作中,该团队研究了靶前的太赫兹辐射,提出了基于小尺度预等离子体的靶面超热电子瞬态电流辐射机制[Appl. Phys. Lett. 100, 254101 (2012), Opt. Express 24, 4010 (2016)]以及基于大尺度预等离子体的电子等离子体波模式转换机制[Phys. Rev. Lett. 114, 255001 (2015)],并成功进行了实验演示。

最近,该团队将研究范围拓展到了后太赫兹辐射。在相对论飞秒激光与固体薄膜靶作用中,在靶后产生了单发能量近400微焦的太赫兹脉冲,这与大型加速器产生的太赫兹脉冲能量相当。太赫兹辐射产生的物理机制是相对论激光与等离子体相互作用产生大量前向超热电子,这些电子从靶后表面逃逸到真空中时,会激发渡越辐射。由于电子束的脉冲时长为几十飞秒到皮秒量级,所以相干辐射波长在太赫兹波段。研究人员研究了小尺寸金属靶、金属-聚乙烯(PE)复合靶、聚乙烯靶等不同靶型的渡越辐射,实验结果验证了这一产生机制。在实验中,研究人员还同时观测了靶后鞘层场加速产生的离子束特性,发现离子束与太赫兹辐射呈现非同步的变化规律,这表明在该实验条件下,太赫兹辐射与离子加速的产生机制并不一样,这与目前国际主流的认识不同。

专家认为,该成果不仅为不仅为实现小型化、大能量、宽谱太赫兹辐射源开辟了新途径,而且有望发展成为一种在线诊断激光等离子体相互作用的新方法。

图1. 激光与固体靶相互作用在靶后产生太赫兹辐射的物理图像

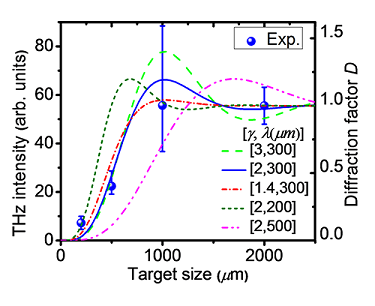

图2. 靶后太赫兹辐射随靶尺寸的变化,不同的曲线表示不同参数下相干渡越辐射的理论预期。随着靶尺寸减小至一定值后,太赫兹辐射随之减弱

(摘自:自然科学基金委)