多孔有机聚合物离子膜材料研究取得新进展

更新日期:2016-09-09近日,中国科学技术大学教授徐铜文课题组与国际同行合作,在多孔有机聚合物离子膜材料研究中取得新进展,首次制备了系列自具微孔结构的阴离子交换膜材料。该研究成果发表在8月9日的《德国应用化学》上(Angew. Chem. Int. Ed., 2016, DOI: 10.1002/anie.201605916)。

碱性阴离子交换膜的核心部件——阴离子交换膜的研究已成为国内外的热点问题,其关键的科学问题包括如何提高阴离子交换膜的离子传导性能;如何增强其机械性能,尤其在含有高密度离子交换基团时膜材料的机械性能问题;如何获得强碱性条件下的高稳定性。

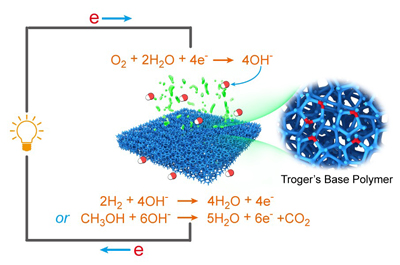

针对这些挑战,中国科大徐铜文课题组与国际同行Neil. B. McKeown和Michael D. Guiver等合作,利用Troger’s Base结构中V型的刚性结构,阻止聚合物链段的有效堆积,首次制备了系列自具微孔结构的阴离子交换膜材料,实验中所涉及的单体来源于商业化的小分子,合成过程简单,不需高温高压,在室温下使用常用试剂即可完成。膜内微孔尺寸大小在0.8 nm左右,其BET表面积在38-899 m2/g,对所获得的阴离子交换膜离子传导特性研究发现,该类膜材料可以在非常低的离子交换容量下,实现超高的离子传导特性,比如在离子交换容量仅为 0.82 mmol/g时,DMBP-QTB膜的OH-电导率可高达164.4 mS/cm,远高于其他已报道的阴离子交换膜。

Troger’s Base基高电导性能阴离子交换膜及潜在燃料电池应用,图来源:Angew. Chem. Int. Ed.

这一研究结果表明,多孔有机聚合物中贯通的孔道结构对实现阴离子的快速传递具有重要意义;阴离子在受限空间中具有不同于致密膜结构的传质特性。

(来源:中国科学技术大学)