解析金属纳米颗粒的全结构,架设分子与纳米颗粒间的桥梁

更新日期:2016-09-14厦门大学化学化工学院郑南峰教授课题组和澳大利亚核能科学与技术组织Alison J. Edwards博士、芬兰于韦斯屈莱大学Hannu HannuHäkkinen课题组等人合作,在贵金属纳米颗粒的合成和结构表征方面取得新进展,成功地利用X-射线解析了当前尺寸最大、拥有表面等离子体共振特性的金属纳米颗粒的全结构,相关结果以“Plasmonic twinned silver nanoparticles with molecular precision”为题,发表在《自然·通讯》(Nature Communications, 2016, 7, DOI: 10.1038/ncomms12809)。

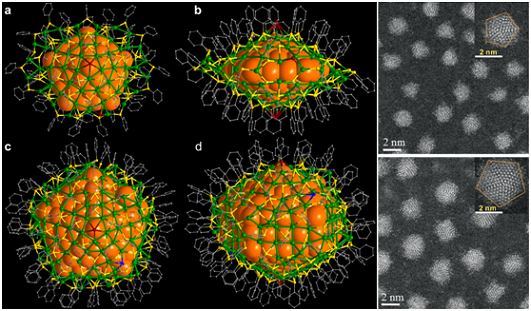

金属纳米颗粒拥有与其尺寸、形貌、组成等密切相关的独特物理、化学、生物性质,在催化、光学、生物医药等领域备受关注。纳米颗粒的结构表征多依赖于电子显微镜等技术,如何在原子级别上获取金属纳米颗粒的内核及表面精细结构一直是纳米领域的重要挑战。近年,借助X-射线衍射技术,科学家成功解析出了一些小尺寸金属纳米颗粒的全分子结构,为大尺寸金属纳米颗粒的表面改性提供了重要的表面结构模型,但这些小尺寸金属纳米颗粒均不拥有表面等离子体共振效应(金属纳米材料所拥有的典型纳米效应)。在该项研究工作中,该团队高产率合成出具分子均匀性、五重孪晶结构的银纳米颗粒,Ag136(2nm)和Ag374(3nm),并通过X-射线衍射技术表征它们的分子全结构。作为当前通过X-射线单晶衍射表征出的最大尺寸金属纳米团簇,特别是Ag374已拥有大尺寸银纳米颗粒所展示的表面等离子体共振效应,相关结构的解析不仅实现了在原子水平上直接观察五重孪晶金属纳米颗粒的内部晶格应力,而且也为理解金属纳米颗粒如何从非金属态过渡到金属态、表面有机配体如何影响金属纳米颗粒的光学性能提供了重要结构模型。理论计算就发现了,表面有机配体上的电子很大程度地参与银纳米颗粒内部银原子自由电子的集体振荡,进而影响颗粒的整体光学性质,这意味着完全有可能利用光诱导纳米颗粒表面配体的化学反应。

(来源:厦门大学化学化工学院)