Science:利用太阳能转化CO2为燃料,纳米结构催化剂效率提升千倍

更新日期:2016-09-30将二氧化碳(CO2)转化为燃料是近几年的研究热点,涌现出了非常多的Science、Nature级别的工作。无论是电化学还原,还是光化学还原,由于CO2自身的化学惰性,导致催化效率低。因此,研究者们一直在寻找开发更高活性的催化剂。

近期,美国伊利诺伊大学芝加哥分校的Amin Salehi-Khojin和阿贡国家实验室的Larry A. Curtiss等科学家在Science报道了一种高效的过渡金属二硫属化合物(如WSe2)纳米结构催化剂,并设计出一种新型太阳能电化学催化反应装置,能在低过电位下于离子液体中直接将CO2转化成合成气(CO和H2),生成一氧化碳(CO)的效率可达传统银纳米颗粒催化剂的1000倍,整个过程廉价且高效,稳定性好。(Nanostructured transition metal dichalcogenide electrocatalysts for CO2 reduction in ionic liquid. Science, 2016, 353, 467-470, DOI: 10.1126/science.aaf4767)

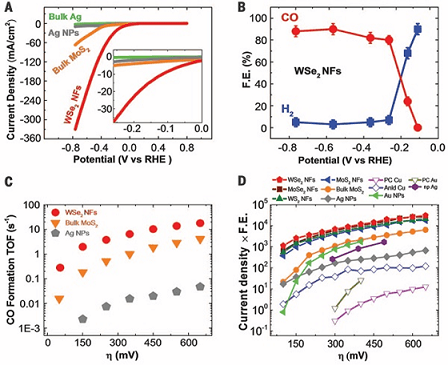

在之前研究中,作者报道过一种三维结构的体相二硫化钼(MoS2)电催化剂,以离子液体为电解质,过电位仅为54 mV时即可将CO2还原为CO(Nat. Commun., 2014, 5, 4470)。在本文中,作者采用化学气相沉积法制备了一系列过渡金属二硫属化合物的二维纳米片,包括MoS2、WS2、MoSe2和WSe2。通过循环伏安、计时电流法测试表明,以50 vol% 水和50 vol% 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate(EMIM-BF4离子液体)为电解质,WSe2纳米片电催化CO2还原性能最为优异,如下图所示:(1)过电位54 mV,起峰– 0.164 V,电流密度达18.95 mA/cm2;(2)在– 0.2至– 0.764 V电压区间,还原为CO的选择性高;(3)生成CO的效率(TOF)是银纳米颗粒的1000倍,其催化活性显著高于文献报道的贵金属催化剂;(4)稳定性好,连续运行27 h,性能衰减了10%。

CO2电催化还原性能图及其对比,图来源:Science

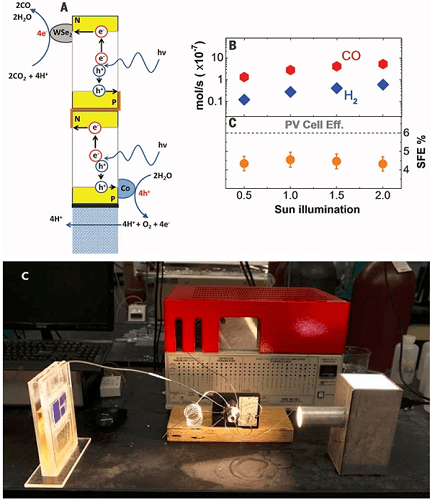

随后作者设计了一种新型太阳能电池装置(如下图所示),用两个约18 cm2的硅三联光伏电池作“人工树叶”来捕获阳光,WSe2/离子液体共催化剂在阴极还原CO2产生CO和H2,钴的氧化物/氢氧化物(磷酸钾pH = 7.0体系)为阳极产生氧气和氢离子。采用上述装置模拟太阳光,气相色谱检测CO和H2的比例保持在10:1,系统能量转换效率约4.6%,而采用相同装置分解水反应的能量转换效率为2.5%。此外,该系统可以连续使用5小时,更换硅三联光伏电池后,连续使用100小时性能未见明显下降,具有较好的稳定性。

新型太阳能电池装置示意图(A)、转化效果(B)及实物(C),图来源:Science/University of Illinois at Chicago

通过一系列的测试,结合密度泛函理论(Density functional theory,DFT)计算,作者解释了WSe2纳米片活性如此之高的原因。电化学阻抗谱结果表明,WSe2纳米片的电荷转移电阻(Rct)仅为~ 180 ohms,明显低于体相的MoS2(~ 420 ohms)和Ag纳米颗粒(~ 550 ohms),如下图所示。Rct值越小,电子更容易从催化剂表面转移至反应底物,有利于CO2活化。紫外光电子能谱(UPS)结果表明,WSe2纳米片的功函为3.52 eV,低于体相的MoS2(3.99 eV)和Ag纳米颗粒(4.38 eV)。扫描透射电子显微镜(STEM)显示WSe2纳米片的边缘为W原子,且其原子结构在循环后保持不变。

密度泛函理论计算结果表明,在Ag(111)表面、Ag55团簇以及Pd、Au、Cu等原子表面,CO2还原生成COOH*活性物种是吸热的,而在过渡金属二硫属化合物的表面则是放热的,且生成CO*活性物种能量比生成COOH*活性物种能量更低(下图)。因此,在过渡金属二硫属化合物的表面,CO2活化生成CO*活性物种热力学上更有利。

此外,离子液体EMIM-BF4有助于与CO2形成复合物,从而将CO2转移至催化剂表面,提高催化活性。综上所述,作者将目前高效CO2还原体系归结于WSe2纳米片的低过电位和高效的电子转移特性,以及离子液体提高局部CO2浓度。

这种过渡金属二硫属化合物纳米结构催化剂除了效率远高于贵金属催化剂之外,成本也仅有其二十分之一左右。在接受媒体采访时,Salehi-Khojin表示这一技术有广泛的应用前景,无论是大规模还是小规模,甚至还有可能用于大气中满是CO2的火星,当然,前提是在火星上能找得到水。

(来源:X-MOL)

相关阅读:物理学家组织网报道