《自然·光子学》:有机太阳能电池光电转化率达12.7%

更新日期:2017-02-08近日,南开大学陈永胜教授团队与华南理工大学合作,在有机太阳能电池领域研究中取得突破性进展。他们利用寡聚物材料的互补吸光策略构建了一种具有宽光谱吸收特性的叠层有机太阳能电池器件,实现了12.7%的光电转化效率,近日,相关研究成果“Solution-processed organic tandem solar cells with power conversion efficiencies >12%”发表在近期出版的《自然·光子学》杂志上(Nature Photonics, 2017, 11, 85–90, DOI: 10.1038/nphoton.2016.240)。作者表示,这是目前文献报道的有机/高分子太阳能电池光电转化效率的最高纪录。

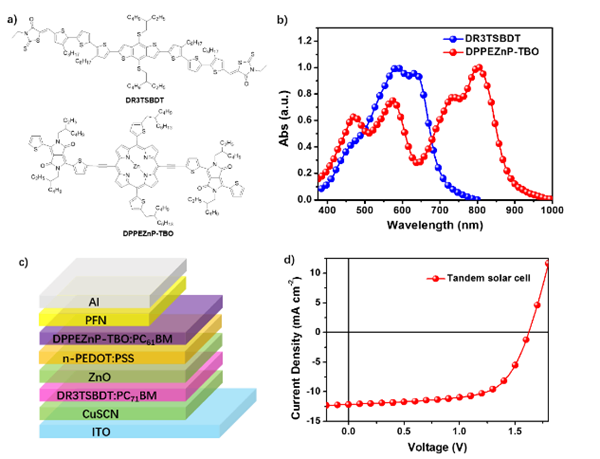

图 a)给体材料分子结构 b)前后电池材料薄膜吸收光谱 c)叠层有机光伏器件结构 d)叠层电池J-V曲线

有机太阳能电池以具有光敏性质的有机(包括高分子)材料作为半导体材料,通过光伏效应产生电压,进而形成电流, 实现太阳能发电。其作为解决环境污染、能源危机问题的有效途径之一,在成本低、柔性高、工艺简单、环境友好等方面优于传统太阳能电池。然而,自1958年第一个有机太阳能电池器件诞生至今,如何提高光电转换效率是始终困扰科学家的关键难题。

“作为新兴的前沿研究领域,近年来,有机太阳能电池能量转化效率的大幅度攀升主要得益于光活性层材料的设计开发以及器件结构的不断优化。”陈永胜说。

陈永胜团队对有机光伏器件材料筛选和构筑工艺进行了深入系统的研究,开发了一系列可溶液处理的高效率寡聚物型分子活性层材料,并于2015年获得了超过10%的光电转换效率(J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 3886–3893)。考虑产业化的要求,使用具有不同光谱吸收范围的活性材料制备叠层光伏器件是进一步提高光电转化效率的有效策略之一。基于该思路,团队研究人员以寡聚分子/聚合物分别作为前后电池单元,制备得到了能量转换效率超过11%的叠层有机光伏器件(Adv. Mater., 2016, 28, 7008–7012)。

最近,该联合研究团队以在可见和近红外区域具有良好互补吸收的BDT类寡聚分子和卟啉类小分子材料分别作为前电池和后电池的给体材料,采用与工业化生产兼容的溶液加工方法制备得到了高效的有机太阳能器件。经过工艺优化,最终实现了12.7%的验证效率。

该团队表示,根据相关设计原理,通过材料和器件的进一步优化,器件的各项指标包括光电转换效率还有较大的提升空间。预计在不久的将来,有望获得15%以上的光电转换效率。

(来源:南开大学)