JACS报道“振动诱导发光(VIE)”机制研究新进展

更新日期:2017-02-22近日,《美国化学会志》(JACS)发表了华东理工大学田禾院士团队和台湾大学周必泰教授课题组合作的研究成果“Snapshotting the Excited-State Planarization of Chemically-Locked N, N′-Disubstituted-dihydrodibenzo[a,c]phenazines”(J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(4), 1636–1644, DOI: 10.1021/jacs.6b11789)。

“振动诱导发光(Vibration Induced Emission, VIE)”是一种有机共轭分子发光的新机制,目前,田禾院士团队在这一研究方向上已取得了系列进展:首先,通过二氢二苯并吩嗪类分子合理的刚性化设计实现了单一分子宽光谱的发光调控,并提出了VIE的发光机制(Chem. Commun., 2015, 51,4462);此后,与台湾大学周必泰教授合作,通过极性、粘度及温度相关的稳态和超快分辨光谱以及飞秒超快光谱研究,结合反应势能面计算模拟,验证了VIE理论(J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 8509);成功利用VIE理论设计并合成了基于二氢二苯并吩嗪的汞离子比率型荧光探针(Small, 2016, 12, 6542);通过VIE理论,利用水溶性的二氢二苯并吩嗪分子成功实现了淀粉b纤维的检测,为阿兹海默症的检测和治疗提供了可行的方法 (Faraday Discuss., DOI: 10.1039/C6FD00156D);此外,该团队还系统地研究了二氢二苯并吩嗪的合成机理 (Chem. Commun., 2016, 52, 5459)。

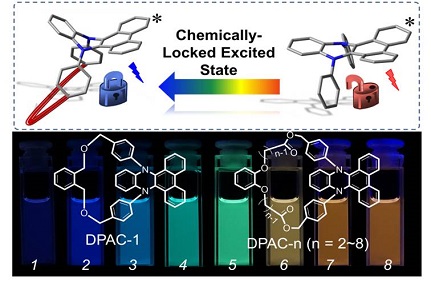

图来源:J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 1636–164

为了进一步丰富并拓展VIE理论,田禾团队利用化学合成手段将二氢二苯并吩嗪类化合物进行分子内环化,以此限制它们激发态的结构振动,从而实现对该类分子激发态的平面化过程的控制(如下图所示)。环化时引入的烷基链长度不同,对分子平面化振动产生的阻力也不同,即:烷基链越短,分子内形成的环便越小,分子内振动受到的阻力也越大,分子平面化的几率降低,发射波长蓝移。通过合成8种具有不同烷基链长度的环状分子,该团队成功地将分子发光由蓝色调控至红色,几乎涵盖了整个可见光波段。为详细阐明该分子的发光过程,该团队继续与台湾大学周必泰教授合作,通过超快光谱以及理论计算,再一次证明了VIE的发光机制。此外,他们还利用脂肪酶水解成功将环状物的链打开,解除了分子激发态平面化振动的阻力,使其重新发出红光,显示了该类化合物极大的应用潜力。

(来源:华东理工大学化学与分子工程学院)