手性金属有机膦酸宏观螺旋材料研究取得新进展

更新日期:2018-01-03近日,南京大学化学化工学院郑丽敏教授课题组与物理学院马余强教授课题组合作在基于手性金属有机膦酸的宏观螺旋材料研究中取得新进展,其成果“Chiral Expression from Molecular to Macroscopic Level via pH Modulation in Terbium Coordination Polymers”于12月14日发表在《自然·通讯》期刊上(DOI: 10.1038/s41467-017-02260-2)。

手性在自然界广泛存在。虽然在生物体系中普遍存在手性螺旋结构,但是如何在配位聚合物体系中实现手性从分子层次到宏观聚集体的表达,特别是如何得到兼具晶态和螺旋形貌的手性配位聚合物,是一个极具挑战的课题。相关研究不仅有助于进一步认识手性的起源,而且对手性物质在手性识别和分离、不对称催化、手性功能材料等方面的应用具有十分重要的意义。

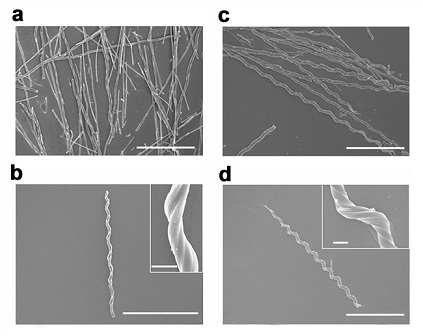

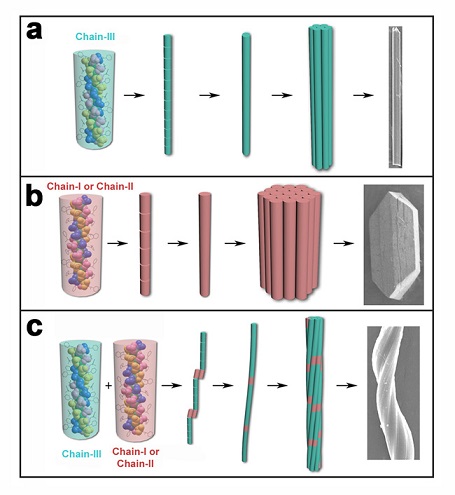

该团队利用手性1-苯乙基胺基甲基膦酸(pempH2)作为配体,在不同pH条件下分别与硝酸铽组装得到块状(R-2, S-2)和棒状(R-3, S-3)形貌的单一手性稀土金属有机膦酸化合物晶态材料,它们具有不同的链状结构。当pH处于两者之间(约3.1)时,得到与化合物3具有相同组成和结构的宏观螺旋材料[Tb(R-,S-pempH)3]∙2H2O(R-1, S-1)。为了从理论上对不同自组装行为进行解释和预测,该团队利用全原子模拟和布朗动力学模拟分别从微观和介观层次分析了pH和NO3-对组装结构的影响。最后,结合实验和理论模拟给出了螺旋形成的内在机理:宏观螺旋结构的形成通过多级自组装的方式,组装过程涉及到溶液中共存的不同类型的链结构,由于这些链结构在几何上不匹配,导致链的堆积生长发生扭曲,进而形成宏观螺旋结构。作者表示,这种通过pH调控使配位聚合物的分子手性得以传递和放大,并最终得到手性宏观螺旋体的方法尚未见国内外报道。

图1. 螺旋材料R-1 (a,b)和S-1 (c,d)的SEM图

图2. 螺旋形成的机理

(来源:南京大学化学化工学院)