福建物构所超稳定多孔有机笼实现氨的高效捕获与检测取得新进展

更新日期:2025-03-03多孔有机笼(POCs)作为一类新型低密度晶态多孔材料,在吸附分离、催化等领域展现出广阔前景。然而,传统POCs普遍存在化学稳定性不足、合成策略受限等瓶颈,尤其在高腐蚀性环境下的应用性能亟待提升。如何构建兼具高稳定性和功能化的POCs体系,成为该领域的关键挑战。

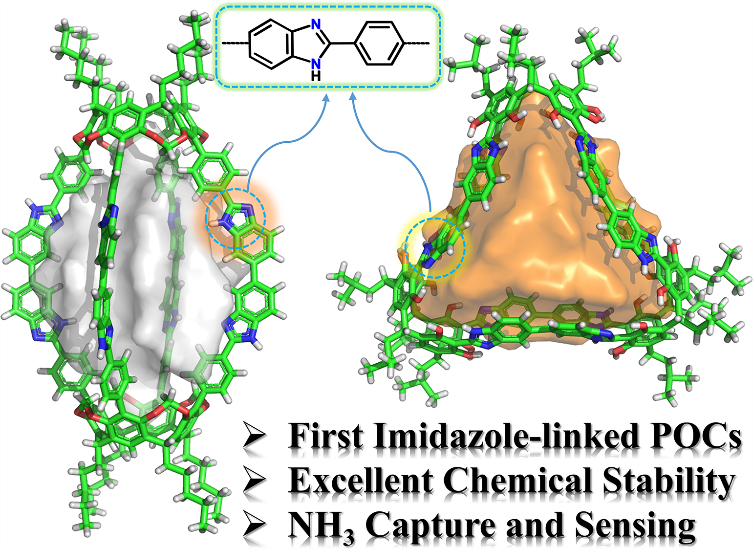

近日,中国科学院福建物质结构研究所袁大强团队在《Angewandte Chemie International Edition》期刊发表了题为“Ultrastable Imidazole-linked Porous Organic Cages for Ammonia Capture and Detection”的研究论文。该研究通过原位环化策略,首次成功构建了四例超稳定咪唑连接多孔有机笼(IPOCs),包括三例[2+4]灯笼状结构和一例[3+6]三棱柱结构。研究团队以四甲酰基杯[4]芳烃为核心构筑单元,与双邻苯二胺单体在无催化剂、温和条件下通过单釜反应实现咪唑键的自发形成,合成产率最高达94%。单晶X射线衍射证实,IPOCs具有高度有序的孔隙结构,其中IPOC-1的比表面积为319 m² g⁻¹,IPOC-4更高达1162 m² g⁻¹,显著优于同类材料。

这些IPOCs展现出卓越的化学稳定性,可在沸腾水、浓盐酸(12 M)、氢氟酸(40%)及饱和氢氧化钠(14 M)中保持结构完整,其酸碱耐受跨度(ΔpH = 16.4)超越多数已报道的胺基、酰胺基修饰POCs。在氨吸附性能方面,IPOC-4在298 K、1 bar条件下对NH₃的吸附量高达11.5 mmol g⁻¹,刷新了晶态多孔有机材料的记录。机理研究表明,IPOCs骨架中丰富的氧/氮位点及电子富集π空腔与NH₃分子形成强相互作用,而开放羟基位点进一步强化了主客体结合。此外,IPOC-1表现出优异的荧光传感性能,其在水相NH₃检测中的灵敏度达3.35×10⁻6 M,响应速率常数(kq = 3.34×10¹² M⁻¹ s⁻¹)位居同类材料前列。研究人员还成功开发了IPOC-1@PVC复合薄膜,实现了NH₃的可视化快速检测与可逆响应。

该研究突破了传统POCs合成中对动态共价键的依赖,首创“原位环化”策略构建超稳定咪唑连接体系,为高稳定性功能化POCs的设计提供了新范式。这一成果不仅推动了多孔材料在工业氨泄漏治理、环境监测等领域的应用,也为开发新型荧光传感器件奠定了材料基础。

咪唑连接多孔有机笼的结构特征

相关成果发表于《Angewandte Chemie International Edition》。福建物构所张国士博士、安徽工程大学许宁博士为论文共同第一作者,福建物构所苏孔钊研究员、袁大强研究员为共同通讯作者。研究工作获得国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会等项目的支持。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202423226