福建物构所监测铋电催化二氧化碳还原为甲酸活性位取得重要进展

更新日期:2025-03-07在应对全球气候变化、积极寻求洁与可再生能源并致力于实现碳中和的征程中,电化学手段将二氧化碳转化为甲酸展现出了巨大潜力。这一创新路径不仅能够有效缓解二氧化碳的过度排放,促进碳循环的平衡,还能将电能转化为化学能储存,实现二氧化碳的资源化利用与封存。其中,催化剂作为此过程中的核心要素,尤其是铋基催化剂,凭借其独特的物化性质,成为了二氧化碳电化学还原领域的璀璨明星。因此,精准定位铋基催化剂的活性位点并深入揭示其形成机制,对于设计高效催化剂、推动可再生能源的大规模转换具有至关重要的意义。

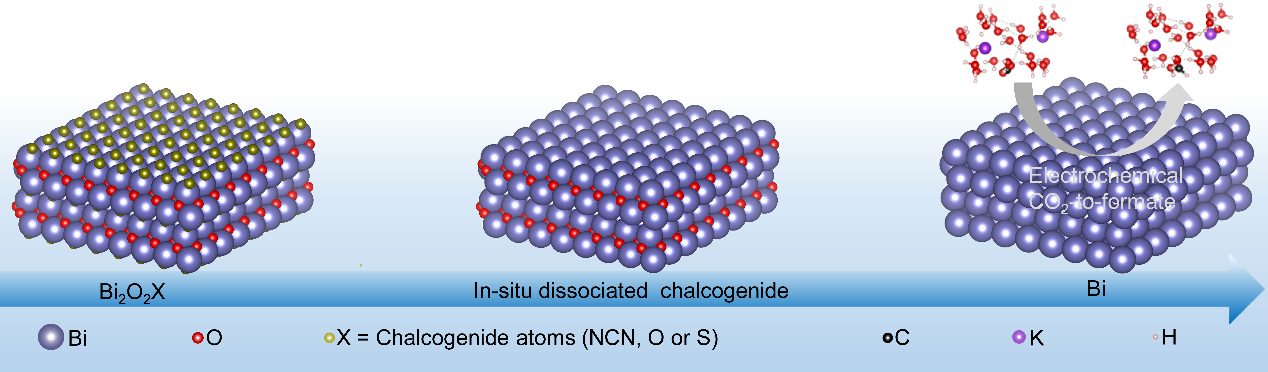

近日,中国科学院福建物质结构研究所韩丽丽团队在《美国科学院院刊》(Proc. Natl. Acad. Sci.)上发表了题为“Monitoring chalcogenide ions-guided in-situ transform active sites of tailored bismuth electrocatalysts for CO2 reduction to formate”的研究论文。该研究团队以Bi2O2NCN、Bi2O3和 Bi2O2S为催化剂前驱体,发现Bi2O2NCN衍生的催化剂具有最佳的二氧化碳转化为甲酸盐的电化学性能,在–0.6 V(相对可逆氢电极)电压下,法拉第效率高达98.3%。原位红外光谱和电化学阻抗光谱追溯并解析其卓越性能。此外,研究团队利用准原位X射线衍射、原位X射线吸收近边缘结构和原位拉曼光谱等进行多模态结构分析等技术,对催化剂向金属Bi的原位转化进行全面监测,并揭示了催化剂的活性位点的形成受硫属离子诱导:碳化二亚胺促进Bi(003)面形成,这与硫离子和氧离子主导形成的Bi(012)面截然不同。同时,多尺度/多层次计算分析所得的理论见解与实验结果高度契合,进一步证实了这一发现。

这些研究成果不仅揭示了硫属离子在定制化铋基电催化剂活性位点、高效催化二氧化碳还原为甲酸过程中的关键作用,还深刻阐明了在设计高效催化剂以实现可再生能源转换过程中控制结构化学的重要性。

该研究成果已发表于《美国科学院院刊》(Proc. Natl. Acad. Sci.),论文链接为:https://doi.org/10.1073/pnas.2420922122。福建物构所博士后陈正为论文第一作者,西安交通大学欧鸿辉教授、福建物构所韩丽丽研究员为共同通讯作者。本研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院上海分院人才计划以及福建省自然科学基金的支持。

铋催化剂电催化二氧化碳还原为甲酸的演变过程

(韩丽丽课题组供稿)