福建物构所高效电解水制氢研究取得系列重要进展

更新日期:2025-03-07近期,中国科学院福建物质结构研究所韩丽丽研究员团队在国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目和中国科学院上海分院人才计划等项目的资助下,在碱性电解水制氢研究领域取得了系列重要进展。该团队通过对析氢反应微观催化机制的深入理解和分析,发展了系列新型高效析氢电催化剂设计合成策略,并在巧妙运用电化学原理的基础上,构建了自供能高效电解制氢系统。这些研究成果为高性能碱性析氢电催化剂的精准设计提供了理论指导和思路借鉴,为加速绿色氢能技术的产业化进程奠定了关键材料基础。

研究进展一:界面水氢键网络重构突破析氢反应动力学瓶颈

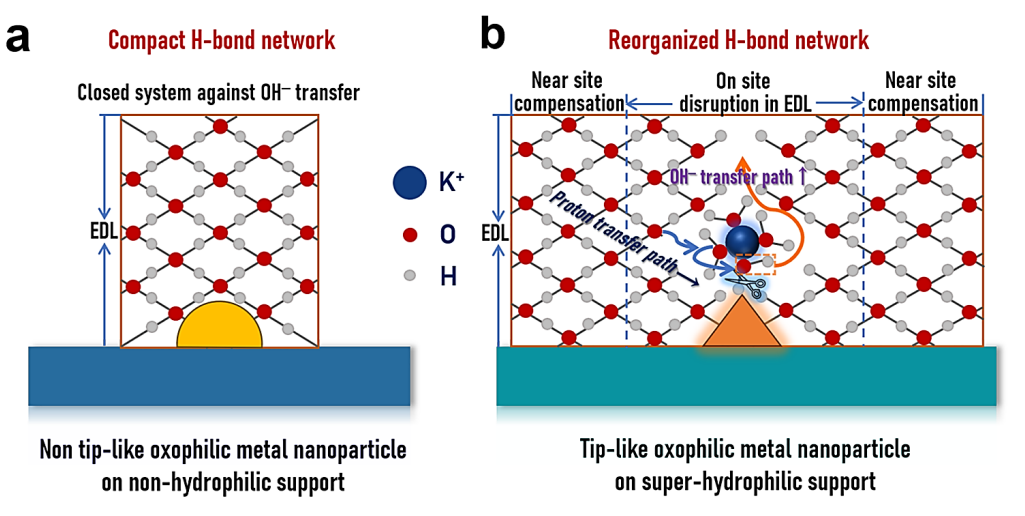

碱性电解水制氢作为实现碳中和目标的关键技术,其析氢反应(HER)动力学瓶颈亟待突破。尽管通过构建过渡金属合金催化剂可协同调控*H/*OH中间体吸附能,但其本征活性仍普遍低于贵金属基准催化剂(如Pt),且长期运行中金属协同效应易衰减。近期研究揭示了界面水氢键网络连通性的双刃剑效应:催化剂表面吸附的*OH虽能增强氢键网络的连通性,但高pH环境下形成的类冰晶刚性水层会显著削弱O–H键活性和OH⁻扩散效率。这一矛盾机制为解释高*OH亲和力催化剂的低活性现象提供了新视角,同时也指向技术突破方向——需通过界面工程创新策略重构水氢键网络,在确保水分子反应物供给的同时活化水解离过程,从而全面提升碱性HER反应动力学性能。

为此,韩丽丽研究员团队创新性地提出“原位扰动与邻位补偿”的协同策略,通过可控阳离子渗透耦合载体界面工程,成功重构了催化剂表面水氢键网络结构。研究团队以超亲水高曲率碳纳米笼为载体,锚定双金属RuNi纳米合金构建了尖端增强型催化系统。得益于氢键网络的精准调控,该催化剂在碱性HER电催化中展现出较低过电位(10 mA cm–2时仅12 mV)和高达1600小时的优异稳定性,并在碱性水电解和高温氯碱电解应用中均实现性能突破,10 mA cm–2时分别仅需1.42 V和1.96 V的超低槽压。理论计算揭示,尖端结构诱导局部水合K+富集,可同时优化界面水分子活化能与中间体吸附能;原位同步辐射X射线吸收谱则证实存在独特的由*H溢流桥接的Volmer–Tafel型双金属协同催化机制。这项工作不仅揭示了界面微环境动态调控对催化过程的决定性作用,更为设计新型电解水催化剂提供了范式参考。

“原位扰动与邻位补偿”策略重构界面水氢键网络

超亲水碳纳米笼锚定RuNi纳米合金结构的三维电镜重构

相关研究成果以“Bimetallic Nanoalloys Planted on Super-Hydrophilic Carbon Nanocages Featuring Tip-Intensified Hydrogen Evolution Electrocatalysis”为题发表在国际综合性期刊Nature Communications上,福建物构所张林杰副研究员及福州大学联培硕士生胡海慧为论文共同第一作者,福建物构所韩丽丽研究员为论文的通讯作者。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-51370-1

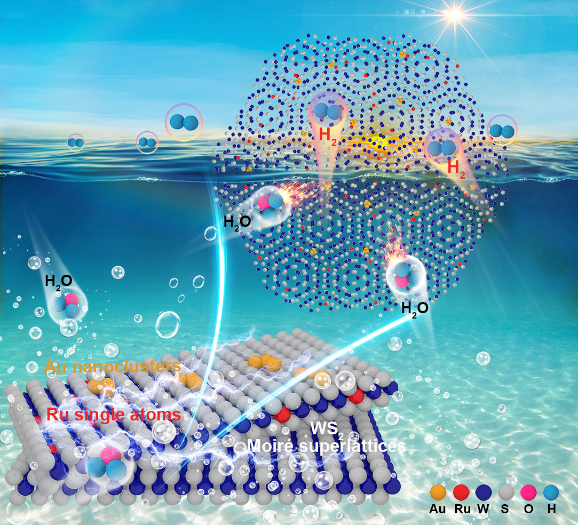

研究进展二:WS2摩尔超晶格负载的Au纳米团簇修饰单原子Ru用于高效制氢

基于强电子金属-载体相互作用(EMSI)的理论指导,韩丽丽研究员团队成功构建了纳米多孔WS2摩尔超晶格负载的Au纳米团簇和单原子Ru催化剂(Ru1/Aun-2LWS2),以提升碱性HER性能。研究表明,该催化剂在碱性条件下表现出卓越的析氢性能,在10 mA cm⁻2的电流密度下仅需19 mV的过电位,并具有35 mV dec⁻1的低Tafel斜率。在工业电流密度1 A cm⁻2下,该催化剂仅需1.76 V的电压即可驱动阴离子交换膜水电解槽(AEMWE),并能稳定运行超过180小时,展现出良好的应用前景。理论计算证实,WS₂摩尔超晶格诱导的强EMSI效应促进了单原子Ru、Au团簇与WS2载体之间的电荷重新分布,降低了水分子的吸附能垒,从而加速了HER反应动力学。此外,原位表征揭示,催化剂在HER过程中发生动态重构,Ru单原子逐步演变为单原子/团簇活性中心,而Au团簇则能够稳定活性位点,并防止其溶解与失活。该研究突破了传统HER催化剂易团聚失活的瓶颈,揭示了EMSI在HER催化剂中的关键作用,为开发高效、稳定的电催化制氢材料提供了新的策略。

Au纳米团簇修饰单原子Ru嵌入WS2摩尔超晶格用于高效制氢

相关研究成果以“WS2 Moiré Superlattices Supporting Au Nanoclusters and Isolated Ru to Boost Hydrogen Production”为题发表于Advanced Materials期刊上,福建物构所陈德超博士后和高天宇硕士为论文共同第一作者,物理所肖东东副研究员、淡江大学王孝祖助理教授和福建物构所韩丽丽研究员为论文共同通讯作者。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202410537

研究进展三:高效自供能驱动肼裂解制氢系统的构建

受Ru单原子负载的Mo2C电极上自发肼氧化现象的启发,韩丽丽研究员团队提出了一种基于“水合肼–水”电池的高效自生电力驱动肼裂解制氢系统,该系统具有高开路电压(1.37 V)和高能量密度(358 Wh gN2H4⁻1),创造了自驱动制氢系统中高达403.2 LH2 h−1 m−2的制氢速率记录值,且无需外部电源,显著提高了H2生产的效率和经济效益。这项研究不仅在理论上深化了对HER反应机制的理解,并在实际应用中展示了自供电肼裂解制氢系统的巨大潜力,为开发高效、低成本的氢能生产技术提供了新的方向。

Ru单原子负载的Mo2C纳米带结构的三维电镜重构

基于“水合肼–水”电池的自供电肼裂解制氢系统

相关研究成果以“A Hydrazine‒Water Galvanic Cell-Inspired Self-Powered High-Rate Hydrogen Production via Overall Hydrazine Electrosplitting”为题发表在Advanced Functional Materials期刊上,福建物构所张林杰副研究员为论文第一作者,福建物构所韩丽丽研究员为论文的通讯作者。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202420163

(韩丽丽课题组供稿)