福建物构所应对细菌生物膜感染糖尿病伤口治疗获新进展

更新日期:2025-04-08近日,在国家重点研发计划、国家自然科学基金以及福建省自然科学基金等多项科研项目的支持下,中国科学院福建物质结构研究所陈卓课题组成功研发出一种集抗菌、抗炎和促进组织再生功能于一体的纳米复合材料(CuO2-ICG NPs),为糖尿病伤口愈合提供了新的解决方案。

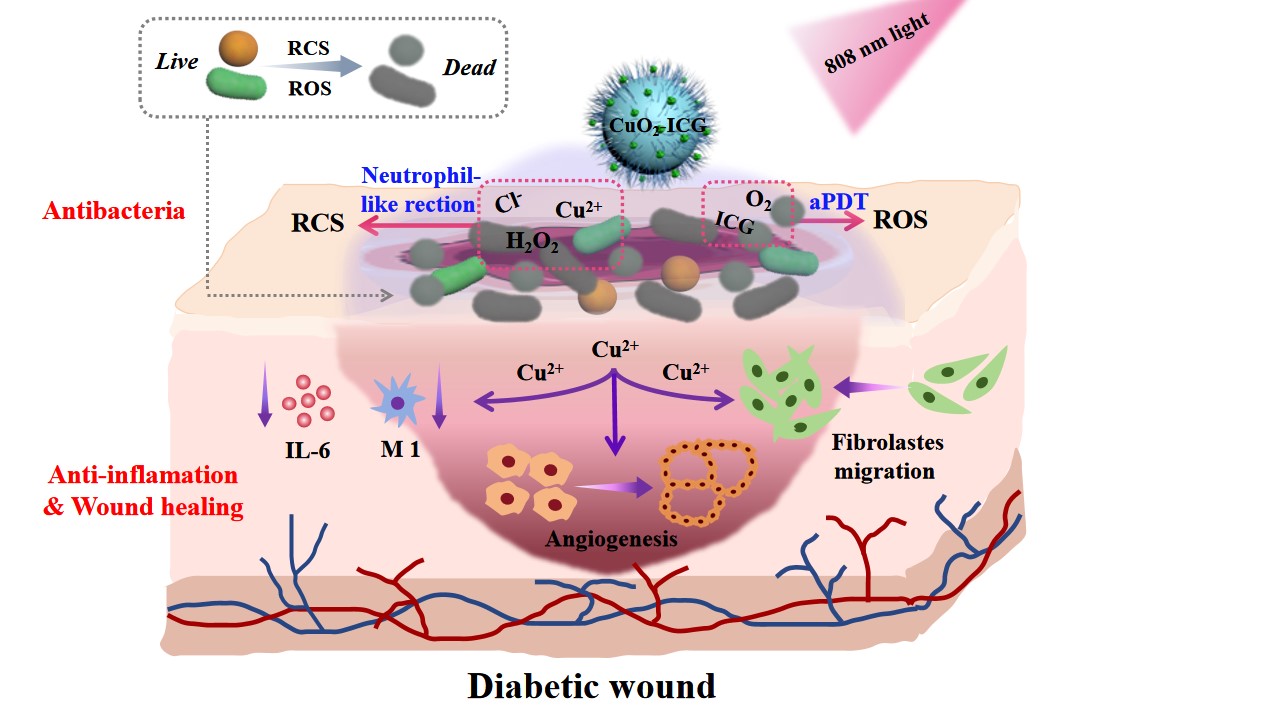

该纳米材料在酸性生物膜微环境(pH 4.5-6.5)中能够分解释放Cu2+、H2O2和ICG。其中,Cu2+具有类过氧化物酶活性,可催化H2O2与溶剂中的Cl-反应,生成大量O2和HClO。O2的生成有效缓解了细菌生物膜的缺氧环境,并在808 nm激光照射下与ICG反应生成大量1O2。具有高细胞毒性的1O2和HClO能够高效清除细菌生物膜并灭杀其中的细菌(如绿脓杆菌和金黄色葡萄球菌)。此外,释放的Cu2+不仅能抑制巨噬细胞向促炎表型极化,减轻伤口处的炎症反应,还能促进伤口处损伤组织的修复(包括血管生成和成纤维细胞迁移),从而加速糖尿病伤口的愈合(图1)。

这一创新策略在清除细菌生物膜的基础上,进一步靶向调节巨噬细胞极化,有效防止糖尿病伤口发展为慢性伤口,克服了传统治疗方法仅针对细菌病原体的局限性。同时,该材料仅在酸性生物膜微环境中发挥作用,具有良好的生物安全性,在治疗细菌生物膜相关感染性疾病方面展现出广阔的应用前景。相关研究成果以“CuO2-ICG Nanocomposite: a Multifunctional Solution for Diabetic Wound Management with Antibacterial and Anti-inflammatory Effects”为题,发表在Advanced Functional Materials(DOI: 10.1002/adfm.202501858)上。中国科学院福建物质结构研究所博士后刘雯珍是该论文的第一作者,陈卓研究员为通讯作者。

图1. CuO2-ICG NPs治疗糖尿病伤口的作用机制示意图

近年来,该研究团队在抗菌领域取得了一系列重要进展。团队成功开发出基于稀土上转换纳米粒子的光动力抗菌疗法,展现出卓越的治疗效果。具体而言,该疗法在真菌感染治疗方面成效显著(Nanoscale 2018,10,15485),同时,在应对泛耐药鲍曼不动杆菌感染方面也取得突破(Nanoscale2020,12,13948)。此外,团队还创新性研发出一种新策略,有效预防和治疗细菌生物膜感染导致的龋齿问题(Chemical Engineering Journal2022,446,137214)。

(陈卓课题组供稿)